Zwischen Aufbruch und Wiederkehr

Guy Helmingers Poesie und sein achter Gedichtband „Gebäude für Breitengrade“

In seinem achten Gedichtband führt Guy Helminger das weiter, was er parallel zu den anderen literarischen Gattungen schon immer getan hat: Dichten, was das Zeug hält, in dauerhafter Bewegung.

Guy Heminger auf Reisen, hier 2019 in Brasilien. Seine Aufzeichnungen dazu erschienen 2022 unter dem Titel „Die schwere Naht der Flüsse“. Foto: Guy Helminger

Es spricht eigentlich alles für sie. Lyrik steckt meistens, wenn sie nicht in einem dicken Band gesammelt ist, in handlichen und schmalen Büchern. Gedichte lassen sich in kurzen Etappen – sozusagen: als literarische „Häppchen“ – unterwegs im öffentlichen Transport und zwischendurch oder im Café lesen. Allgemein haben es Gedichte jedoch schwer auf dem Buchmarkt. Sie gelten oft als hermetisch und schwer verständlich. Selten hört man die Frage „Hast du den neuen Gedichtband von dieser Autorin oder jenem Autor gelesen?“ Die Anhängerschaft ist überschaubar. Daran haben auch die beliebten Poetry Slams nicht viel geändert, wo es vor allem um die Performance geht.

Dabei ist das Problem alles andere als neu. Sogar unter berühmten Literaten gab es im vergangenen Jahrhundert einige Lyrikverächter, etwa Alfred Döblin: „Ich verfluche das lyrische Gedicht. Ich will es nicht sehen und nicht hören. Ich habe es noch niemals gemocht“, schrieb der Romanschriftsteller 1948. Gemeint hat er wohl die allgemeine, reimende Gebrauchslyrik aus Poesiealben und Zeitschriften, die auch Gottfried Benn zu Beginn seines berühmten Vortrags 1951 an der Universität Marburg über die „Probleme der Lyrik“ erwähnte.

Um diese Art von Poesie geht es hier nicht, weder um Stimmungs- noch um Liebesgedichte, sondern um die wahre Königsdisziplin der Literatur, wie Guy Helminger die Lyrik in einem Interview genannt hat. Diesen Status hat sie mehr noch als der Roman inne. Sie ist als literarische Gattung ungefähr so wie der Sprint in der Leichtathletik. Um zu bestehen, bedarf es eben anderer Eigenschaften als die aerobe Ausdauer beim Marathonlauf, an dem bei Großevents Zigtausende teilnehmen. Auch ist die Poesie nicht einfach nur eine Fingerübung zwischen zwei Romanen oder Erzählungen, sondern eine ganz eigene Anstrengung, die sprachliche Finesse und Konzentration verlangt.

Der Goldstaub landet im Brettfall

Trotz der jahrtausendealten Tradition der Lyrik wird dies immer wieder unterschätzt. „Schreiben ist kein Akt, der am Schreibtisch beginnt“, erklärt Helminger. „Ich schreibe immer, egal ob ich in der Bahn sitze oder in der Kneipe stehe“. Die Gedichte entstehen also schon vorher im Kopf. Sie werden nicht einfach rausgehauen, sondern filigran bearbeitet, ziseliert wie von einem Goldschmied. Die Verse und Strophen werden sorgsam entrümpelt, nicht von einem Berserker ausgeschlachtet, sondern mit der schöpferischen Kraft eines Sprachanatomen oder Wortakrobaten auf das Wesentliche gebracht. Überflüssiges Material landet wie Goldstaub im Brettfell.

Wer sich Guy Helmingers im vergangenen Herbst im Elif Verlag erschienen Gedichtband „Gebäude für Breitengrade“ zulegt, bekommt geliefert, was außen draufsteht: Gedichte, und zwar hundert – jeweils zehn in zehn Kapiteln. Die meisten sind eine Seite lang, manche kürzer, einige knapp darüber, andere zwei Seiten lang. Der Autor verfolgt konsequent das Prinzip der zweizeiligen Strophen, wobei die reimfreien, rhythmischen Sätze mitten im Vers ohne Punkt und Komma anfangen und enden: „Birken stehen dort im Winter / gefrorene Reißverschlüsse“ oder „Ausatmen auf Winterterrassen Und manchmal befreit sich die Sprachlosigkeit…“. Die ersten Gedichte sind in einer herbstlichen und winterlichen Landschaft verortet, „aus Reinheit und Schotter“, im Garten oder im Wald. Immer wieder queren Tiere den Text, ein „geschossener Hirsch“ und „zitternde Vögel“.

Eine um die andere Alltagsbeobachtung oder Naturbetrachtung verbindet Helminger bei seiner Sinneswahrnehmung assoziativ mit Begriffen, die zuerst nichts mit dieser Wahrnehmung zu tun haben, aber in der Vorstellung des Lesers eine Kaskade von Eindrücken und Gedanken aus den Wortgebilden ergeben und dabei im Rhythmus der Sprache schwingen. So ist im ersten Teil „Aus den Tagebüchern der Birken“ in dem Gedicht „Bilder“ zu lesen:

„Wie eine Kletterrose tackert sich meine Frau / an die Sonnenstrahlen Am Zaun die trockenen / Kehlen des Blumenrohrs Ich aber bleibe / vorsichtig Lüfte ich die Mütze filzt die Hitze / meine Gedanken Die Vögel suchen nach den / Heimlichkeiten im hohen Gras“.

Das könnte einfach so weitergehen, heißt dann aber zum Ende des Gedichts:

„Fluchtlinien die die Stuben kreuzen den Horizont / deutlich an der Wand“

Von einem „Blick auf uns“ und einer „Bestandsaufnahme“ folgt Helminger konsequent seinem dichterischen Prinzip, beschäftigt sich mit „Schweben und Aufbruch“ oder „Nach den Notizen der Himmelsrichtungen“, beobachtet „Vorgärten“ ebenso wie ein „Straßenfoto“, macht sich Gedanken über „Die Schönheit der Stille“ sowie „Das Kneten der Tage“. Ein Kontinuum bei dem Dichter sind ständige unerwartete Wendungen und surrealistisch anmutende Assoziationen, die sich aber als umso wirklichkeitsnäher erweisen. Im zweiten Kapitel, „Schweben und Aufbruch“, geht es auf eine „Fahrt durch Nacht und Nehmen“, wo es etwa heißt: „Sind es immer nur die Klimaanlagen die wir vernehmen aus dem Reich der Metaphysik?“ Der Horizont „erscheint blind für alles was er nicht selbst ist …“, und weiter: „Vom Speisewagen aus sah ich die / Kühe im revolutionären Gespräch ...“.

Im Zentrum des Spinnennetzes

Um seine Poetik zu verstehen, sei auf seine Poetik-Vorlesungen aus dem Jahr 2012 als „Poet in Residence“ an der Universität Duisburg-Essen verwiesen. Im ersten dieser Vorträge nennt er das Gedicht „in seiner Sprachfindung Rekonstruktion von Wahrgenommenem“. Es gehe nur um einen einzigen Augenblick, aber dieser sei wie „das Zentrum eines Spinnennetzes, von dem aus Fäden in alle Richtungen laufen“, mit hauchdünnen Schnüren, „ohne den es den Knoten in der Mitte gar nicht gäbe“. In jedem Augenblick steckten Jahrhunderte, weiß Helminger: „Zeile um Zeile stellt sich die Aufgabe, den erlebten Moment phänomenologisch zu umkreisen, die Gleichzeitigkeit der Eindrücke, der einzelnen Sinne mit der Reflexion, der Erinnerung, der momentanen Empfindung zu verknüpfen.“ Es handelt sich um die Verknüpfung des situativen Empfindens mit Erinnerung und Reflexion. Ein Gedicht bestehe aus Zwischenräumen, ohne die alles im Dunkeln bliebe, und Dichten sei das Erschaffen dieser Zwischenräume. Der Autor hat es mit einem Anatomiesaal verglichen, „in dem sich weder Tod noch Leben befinden, obwohl beide präsent sind“. Gedichte seien wie schnelle Autofahrten: „Ich sehe die Landschaft, aber sie ist verwischt; im Rückspiegel bleibt sie länger sichtbar, wirkt aber klein und außer Reichweite.“

Was der Leser vor Augen habe, sind „Schnappschüsse von den Aktivitäten der Nervenzellen, Polaroids vom Blitzgelichter der Synapse, Teil eines zerebralen Schaltplans“. Gedichte seien selbstreflexiv, so Helminger, das Dichten ist nach seinen Worten eine stete „Synapsenarbeit“. Gedichtbände sind bei ihm immer konzipiert wie „Gebäude für Breitengrade“. So statisch das erste Substantiv klingt, verweist das zweite auf geografische Ferne, auf Bewegung. Der Autor schrieb auf Nachfrage, nach dem Gedichtband „Libellenterz“ sei bei ihm die „Weiterentwicklung vom Entstehungsprozess hin zur Bildlichkeit“ gekommen, „also weg von der Abbildung des Synapsenzappings zum vollendeten Augenblick“.

Das Prinzip des Unterwegsseins

Ist im ersten Teil des neuen Buchs noch viel vom Garten und von der „chemischen Formel der Nacktschnecke“ die Rede, von Baumkronen und flirrenden Vögeln, geht es danach zunehmend ums Unterwegssein. Letzteres als Prinzip, in Versen und Metaphern, in Städten und Veedeln. Guy Helminger ist viel auf Reisen, etwa in Ungarn, am Balaton, oder beschäftigt sich mit „Veszprém-Prosa“, verweilt in „Istanbul im August“, in Kolkata oder Kathmandu, auf dem Morro de São Carlos in Rio ... und ist schließlich wieder zurück am „Thekenrand still erheitert vom Karneval männlicher Mimik Dahinter der Abgrund“. Große Poesie, die runtergeht wie ein Kölsch nach dem anderen. Wenn ich die Gedichte lese, muss ich nicht nur an Helmingers Reisen denken, sondern an sein Pendeln zwischen Köln und Luxemburg, zwischen Konkretem und Figurativem, ständig in Bewegung.

Der Autor Guy Helminger, 2019 in Mersch Foto: Tania Feller / Editpress

Schließlich kommt er von den Reisen zurück. Nach dem Aufbruch und dem Unterwegssein des Reisens folgt die Erinnerung an sie sowie die Frage „Was das Reisen macht“ – so der Titel eines der letzten Gedichte des Bandes. Mit der einsetzenden Sesshaftigkeit mit Bodenheizung und zwischen Möbeln „aus Ahorn und Aushängeschildern“ geht auch die Frage einher, was einem reicht und was nicht. „Ich will meinen Tod rauschhaft voller Geschwindigkeit“ und „rauschhaft voller Genesungswünsche“, heißt es im vorletzten Gedicht oder „Nachmittags liege ich in flutenden Birken“. Später schreibt er: „Wer bleibt kann / später die Ferne sehen“. Das abschließende Gedicht „Während wir so herumstehen“ endet mit den Worten „ … und der Tod uns erwartet“. Der Band endet, und der Kreis schließt sich. Alle seine Bücher hätten eine Kreisstruktur, so Helminger. „Lesen Sie Gedichte“, hat er nach der bereits zitierten Vorlesung seinen Zuhörern und Lesern empfohlen. „Es ist das Beste, was Ihnen passieren kann.“

Infos zum Buch

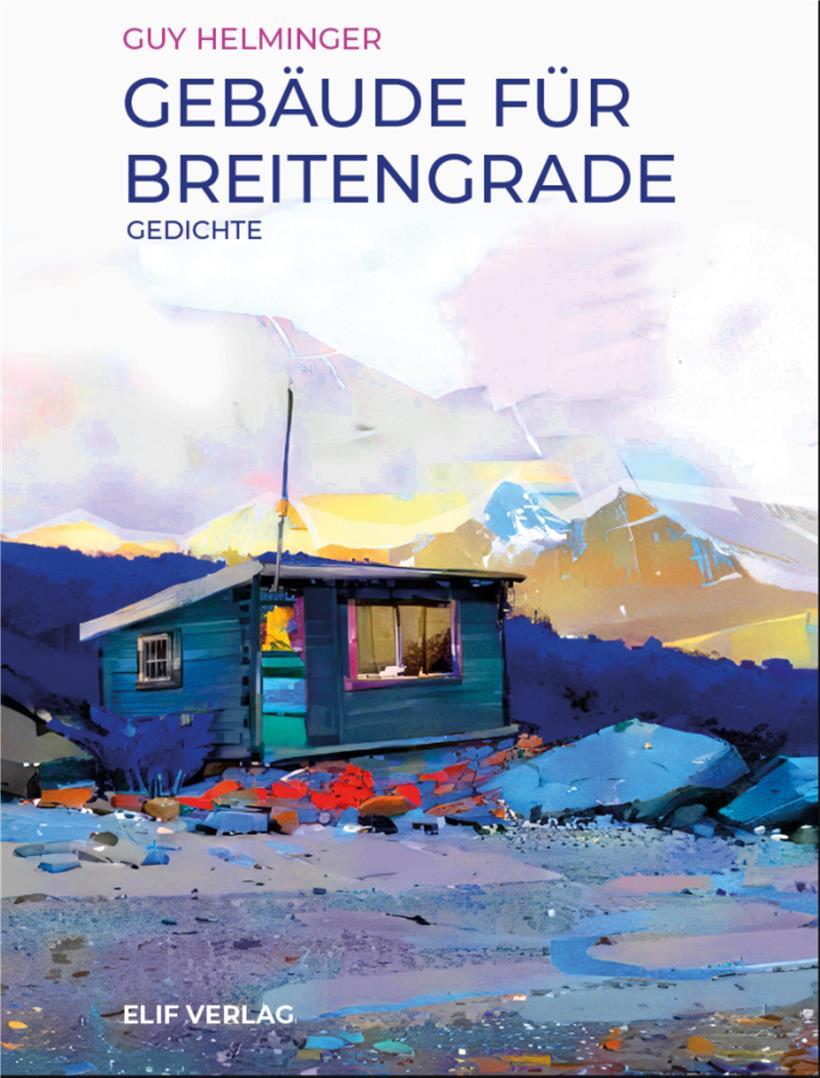

Illustration: Ihsan Topaloglu

Guy Helminger: Gebäude für Breitengrade. Gedichte. Elif Verlag. Nettetal 2025. 150 Seiten. 22 Euro.