„Ich möchte Gambia einen Neustart ermöglichen, um das Potenzial des Landes und seiner Einwohner auszuschöpfen“, sagte der 51-jährige Immobilien- Unternehmer. Bei der Wahl hatte Barrow sich gegen den autokratisch regierenden Langzeit-Machthaber Yahya Jammeh durchgesetzt. Der ehemalige Oberst räumte seine Niederlage ein. Der Regierungswechsel ist für Januar geplant – es wäre die erste friedliche Amtsübergabe in der Geschichte des kleinen Landes, das vor allem vom Erdnussexport lebt.

Barrow kündigte eine unabhängige Justiz, Pressefreiheit, eine transparente Verwaltung sowie die Freilassung politischer Gefangener an. Der Präsident solle zudem künftig höchstens zwei Amtszeiten regieren dürfen.

Islamische Republik

Jammeh (51) hatte sich 1994 an die Macht geputscht und die frühere britische Kolonie seitdem mit harter Hand regiert. Er wollte eine weitere, fünfte Amtszeit erreichen. Jammeh hatte das mehrheitlich muslimische Gambia im vergangenen Jahr überraschend zu einer islamischen Republik erklärt.

Wie die Wahlkommission am Freitag bekanntgab, kam Barrow auf 45,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der seit 22 Jahren autoritär regierende Staatschef Yahya Jammeh musste sich mit 36,6 Prozent und dem zweiten Platz begnügen. Der Kommissionsvorsitzende Alieu Momar Njie sagte vor Journalisten: „Es ist wirklich außergewöhnlich, dass jemand, der das Land so lange geführt hat, seine Niederlage akzeptiert.“ Die Wahlbeteiligung lag bei 65 Prozent.

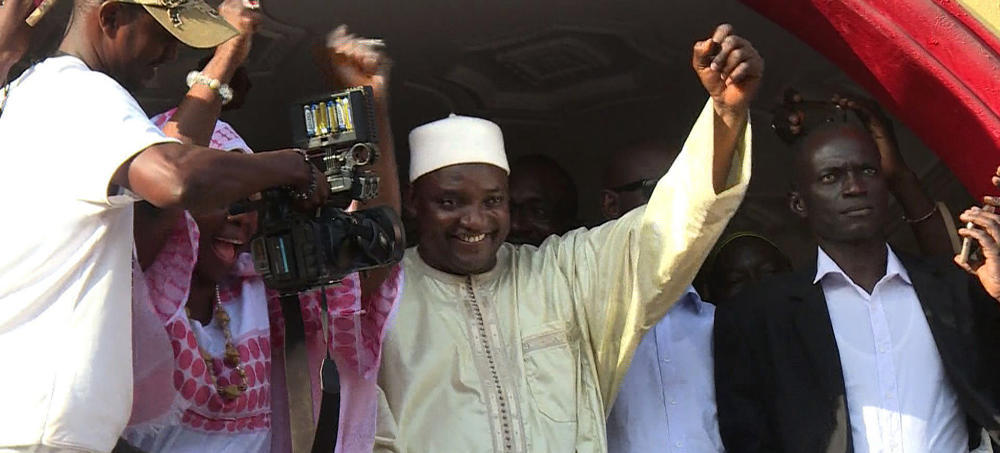

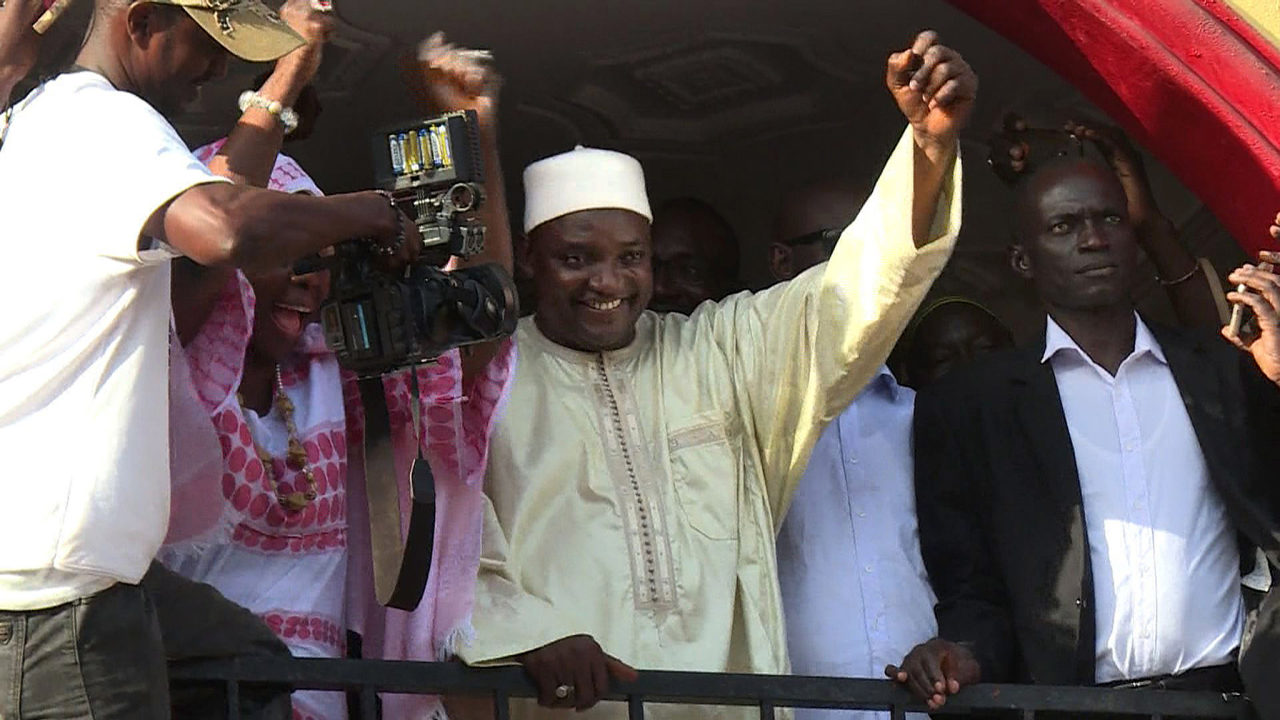

Barrows Anhänger feierten den Sieg auf den Straßen. Viele rissen Wahlplakate des bisherigen, autokratisch regierende Präsidenten Jammeh herunter, der ein weiteres fünfjähriges Mandat an der Spitze des verarmten Landes angestrebt hatte. Jammeh hatte sich im Jahr 1994 an die Macht geputscht und wurde seitdem stets wiedergewählt. Die Opposition hatte mit Barrow erstmals einen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt. Zu der Wahl am Donnerstag waren knapp 900.000 Menschen aufgerufen.

Wählen mit Murmeln

Drei Fünftel der fast zwei Millionen Einwohner leben nach UN-Angaben in Armut, ein Drittel muss mit umgerechnet 1,20 Euro am Tag auskommen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte im Vorfeld erklärt, es bestehe keine Chance auf eine freie und faire Wahl, weil Oppositionsparteien eingeschüchtert, Journalisten unterdrückt und Sicherheitskräfte zur Durchsetzung politischer Ziele benutzt würden. Bereits am Vortag der Wahl waren Telekommunikationsdienste, über die sich die Opposition zu Protesten verabredet, nicht mehr verfügbar. Seit April wurden bei Protesten der Opposition in Gambia zahlreiche Aktivisten festgenommen. Zwei von ihnen starben in Gewahrsam, andere erhielten mehrjährige Haftstrafen wegen ihrer Teilnahme an Demonstrationen.

Nichtregierungsorganisationen werfen der Regierung schwere Menschenrechtsverletzungen vor, unter anderem Einschüchterungen von Journalisten und willkürliche Inhaftierungen. Gambia hatte kürzlich seinen Rückzug aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag angekündigt. Der Geschäftsmann Barrow geriet ins Rampenlicht, nachdem im Sommer erneut Spitzenpolitiker der oppositionellen Vereinten Demokratischen Partei (UDP) inhaftiert wurden. Sieben Parteien und ein unabhängiger Bewerber einigten sich auf Barrow als ihren gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten. Der tiefgläubige Muslim, der dreieinhalb Jahre in Großbritannien lebte, bezeichnet sich selbst als „workaholic“ und fußballverrückt. Früher bei Gambias größter Maklerfirma beschäftigt, hat der Mann zweier Frauen und Vater von fünf Kindern heute seine eigene Immobilienagentur.

Bei der Stimmabgabe warfen die Wähler Murmeln in grüne, silberne oder violette Wahlurnen, je nachdem, wem sie ihre Stimme geben wollen. Beobachter der EU und der westafrikanischen Organisation Ecowas sind nicht angereist, nur die Afrikanische Union schickte einige wenige Vertreter.

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können