Das „Observatoire de l’emploi“, das am Dienstag seine erste nationale Konferenz eröffnete, ist eines der Arbeitsinstrumente auf dem Weg zum Erreichen dieses Ziels.

Noch bis Donnerstag diskutieren rund 60 Vertreter von Betrieben und Verwaltungen darüber, wie die Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen ist. In die „alten Thermen“ nach Mondorf hat das Netzwerk Retel („Réseau d’étude sur le marché du travail et de l’emploi“) eingeladen, um die Köpfe zusammenzustecken, wenn es darum geht, die Krise auf dem Arbeitsmarkt besser anzugehen. Der Informationsaustausch unter den verschiedenen Akteuren ist dabei der erste Schritt.

Lückenhaft

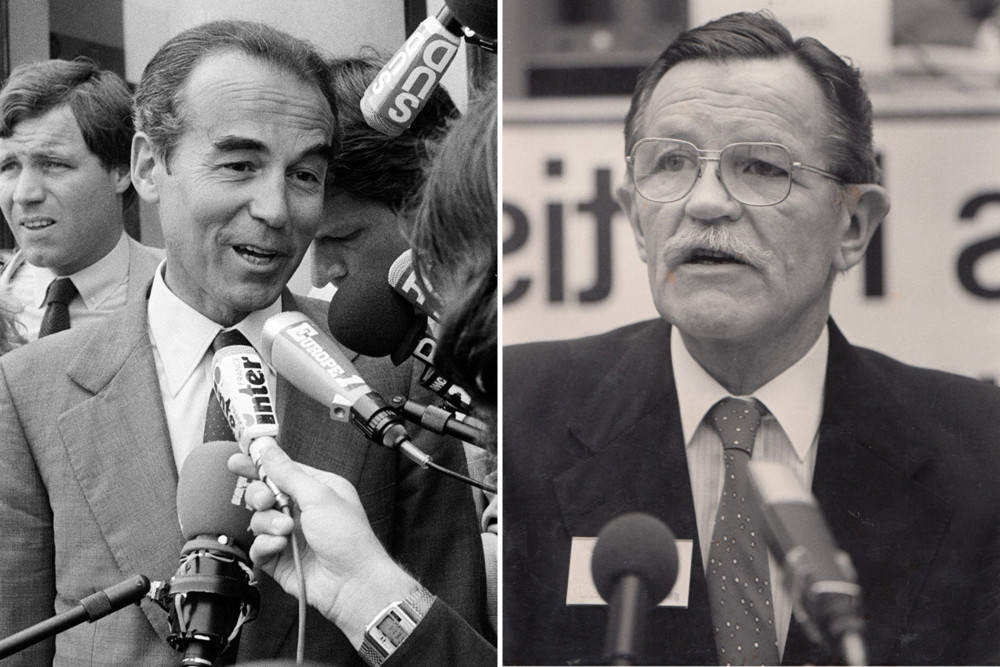

Das genaue Wissen um die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist gewissermaßen das Fundament, auf dem die künftigen Strategien zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit basieren werden. Und dieses Wissen über den Arbeitsmarkt ist derzeit mehr als lückenhaft. Zu diesem Schluss kamen die einzelnen Redner am Dienstag, am ersten Tag der Konferenz, die von Beschäftigungsminister Nicolas Schmit eröffnet wurde.

Schmit setzt große Hoffnungen in die Arbeit des Retel-Netzes. Wichtig sei vor allem, den Luxemburgischen Arbeitsmarkt in seiner regionalen Vernetzung zu sehen und zu verstehen, bemerkt er. Eine Analyse, die bislang nur ansatzweise gemacht wurde, vor allem weil sich der Arbeitsmarkt jahrzehntelang so dynamisch entwickelte, dass man sich keine Gedanken darüber machen musste. Wichtigste Frage war die, woher all die Arbeitskräfte kommen sollten, nach denen die Wirtschaft verlangte.

Erst Ende der 1990er Jahre stellte man etwas ratlos fest, dass parallel zur Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze auch die Zahl der Arbeitslosen kontinuierlich anstieg. Doch bis heute sind die genauen Ursachen dieser gegenläufigen Bewegungen nicht wirklich ergründet. Aber: „Savoir plus est un besoin politique“ betont Schmit. Der aktuellen Entwicklung, die inzwischen zu einem strukturellen Problem und einem Sockel von Langzeitarbeitslosen geführt hat, könne nicht tatenlos zugesehen werden.

Vernetzter analysieren

Wo kommen die neuen Jobs her? Wer schafft sie? Wie ist das Zusammenspiel zwischen neuen Jobs und Jobs, die vom Markt zerstört werden? Es sind dies nur einige der Fragen, auf die die Konferenzler während drei Tagen Antworten finden wollen. Drei Hauptakteure mischen in dem Spiel mit: die IGSS („Inspection générale de la sécurité sociale“), das statistische Amt Statec und die Adem („Administration de l’emploi“). Alle verfügen sie über eine Flut an Informationen, doch was fehlt, ist die Vernetzung, das wissenschaftliche Übereinanderlegen der einzelnen Zahlen, um Trends und Langzeitentwicklungen festzustellen.

Zumindest anweise wird diese Arbeit vom CEPS/Instead durchgeführt. Doch die derzeit verfügbaren Daten führen nicht immer zu den erhofften Zielen.

„L’administration n’a pas la vocation de faire des statistiques“, merkt Statec-Direktor Serge Allegrezza an. Aber: Man kann die Verwaltung(en) durchaus dahingehend sensibilisieren, mit den gesammelten Daten sorgsamer umzugehen und auch die Daten, die für sie selbst als „Abfall“ gelten, zumindest in ihrem Rohzustand zu konservieren, um den Statistikern zu ermöglichen, damit zu arbeiten.

Schlechte Zusammenarbeit

Ein anderer Schwachpunkt, der am Dienstag kritisch angemerkt wurde: Die Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und der Adem klappe nicht, wie die Vertreterin des CEPS bemerkt. Rund 30 Prozent der offenen Stellen würden über „informelle Kanäle“ besetzt. Bei der Adem eingeschriebene Arbeitslose hätten in dem Fall keine Chance.

Aber auch mahnende Stimmen waren zu hören. Bringt die stärkere Vernetzung wirklich eine Lösung für den Arbeitsmarkt? Das wollte eine Teilnehmerin wissen. Ihr Einwurf: „Est-ce que ce n’est pas une question d’envie plutôt que de besoin?“ An Diskussionsstoff jedenfalls fehlt es nicht.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können