Janina Strötgen

Das Traumspiel zu inszenieren ist sicher eine Herausforderung, denn Strindberg hat auf eine durchgehende dramatische Handlung verzichtet: Zeit und Raum sind aufgehoben. Die Personen stehen nur ansatzweise in Beziehungen zueinander. Die Szenen sind assoziativ und fließen wie Traumbilder ineinander.

Um diese Traumstruktur umzusetzen, hat sich Regisseur Frank Hoffmann etwas Besonderes einfallen lassen. Das Publikum ist mit den Schauspielern auf der Bühne. Die Szenen spielen sich in frei gelassenen Gängen zwischen dem Publikum ab, aber auch auf Nebenbühnen, in einem Gittergerüst und auf den Galerien, auf denen sonst Techniker und Beleuchter arbeiten.

Beeindruckende Nutzung des Theaters

Hoffmann lässt den gesamten Bühnenbereich bespielen. Diese ungewohnte Nutzung des Theaters beeindruckt. Aus allen Ecken und Höhen prallen Informationen auf den Zuschauer. Etwa so: Ein Dialog spielt sich in der Mitte der Bühne ab, gleichzeitig jammert es hinter Gittern, plötzlich fällt eine Leiche vom Himmel und in etwa 20 Meter Höhe liefern sich zwei ein Wettrennen.

Mit dieser ständigen Überlagerung der verschiedenen Spielebenen nähert sich Hoffmann zwar der Struktur des Traums. Doch leider bringt diese Bühnennutzung auch mit sich, dass Akteure nicht zu sehen sind, weil sie von anderen Zuschauern verdeckt werden, dass manche Szenen untergehen, da sie sich im Hintergrund abspielen und dass einige Schauspieler schwer zu verstehen sind, da die Akustik bei dieser Höhe und Weite an ihre Grenzen stößt.

Und so ist der Zuschauer dabei, den Hals zu recken und die Ohren zu spitzen, um möglichst viel mitzubekommen. „Man kann eben nicht alles haben“, meinte ein Zuschauer nach der Vorstellung. „So sei es im Leben ja auch.“ Vielleicht hat er recht.

Und dennoch: Manchmal ist weniger doch mehr. Frank Hoffmann setzt bei seiner Inszenierung zu sehr auf Überraschungseffekte und Komik. Das mag sehr unterhaltend sein, es wurde auch viel gelacht, doch leider entsteht eine Hektik, die der Poesie des Textes schadet und die Substanz des Stückes verdeckt. Man kommt Strindbergs Figuren nicht wirklich nahe. Statt der vielen Einfälle hätte es der Inszenierung gut getan, die Rollen klarer anzulegen.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Die Tochter des Gottes Indra kommt auf die Erde, um die Menschen kennen zu lernen, ihr Leid zu ergründen und auch zu lindern. Dafür durchläuft sie als Agnes verschiedene Stationen des menschlichen Lebens, um zu der Erkenntnis zu gelangen: „Es ist schade um die Menschen.“ Die Lösung des Welträtsels ist nicht zu finden, voller Mitleid kehrt sie am Ende des Stücks in den Himmel zurück.

Jacqueline Macaulay spielt die Agnes. Die Schauspielerin überzeugt zwar durch ihr technisches Können, doch leider bleibt ihre Agnes etwa farblos. Bei einer Gottestochter, die freiwillig auf die Erde kommt, erwartet man ein neugieriges, am Schicksal der Menschen Anteil nehmendes Wesen. Neugierde ist bei Macaulays Agnes kaum zu spüren, vielmehr gerät sie zu schnell in die Fänge des Menschlichen.

Wolfram Koch glänzt in der Rolle des Advokaten, er gibt seiner Figur klare Konturen. Ob bei der Eheschließung mit Agnes oder bei seinem Einsatz für die Armen – Koch nimmt man seinen ständigen Kampf ab. Mit viel Energie, doch ohne überladen zu wirken, wehrt er sich gegen die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz – um den Kampf am Ende zwangsläufig zu verlieren.

Auch wenn einige sehr gute Schauspieler, wie Koch, aber auch Ulrich Kuhlmann und vor allem Maria Gräfe mitspielen, wirkt das Ensemble etwas verloren. Dadurch bleibt die Inszenierung zwar unterhaltsam, verpasst es aber, in die Tiefe des Strindbergschen Dramas vorzudringen.

Schell: „Kennen Sie Strindberg?“

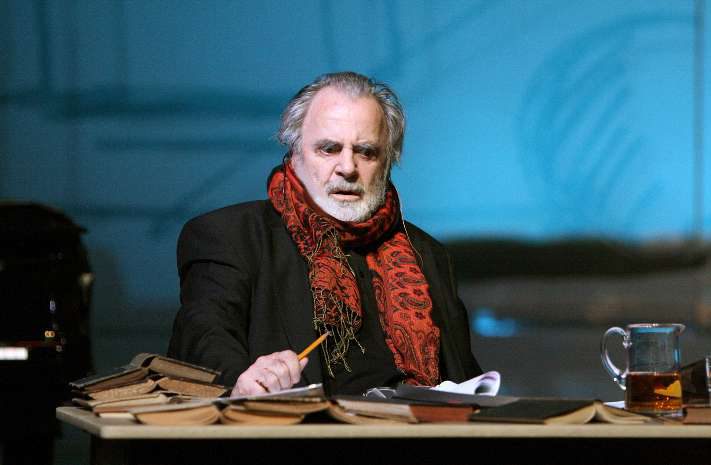

Zeit also, dass der Schauspieler und Oscar-Preisträger Maximilian Schell die Zuschauer im zweiten Teil des Abends fragt „Lieben Sie Strindberg?“ und eigentlich meint „Kennen Sie Strindberg?“

In einer von Ingo Wazerka zusammengestellten szenischen Collage aus Tagebucheinträgen, Briefen, Gesprächen, aber auch Musikeinlagen und an die Wand projizierten Gemälden bringt Schell dem Publikum die Welten Strindbergs näher. Er schlüpft in die Person Strindbergs hinein, zeigt ihn als Musikliebhaber und Maler, als Choleriker und weinenden Poeten.

Beeindruckend ist zweifelsohne die Bühnenpräsenz des Altmeisters. Trotz seines hohen Alters gelingt es ihm, das Publikum von der ersten Sekunde an zu fesseln. Besonders seine sonore Stimme wird vielen Besuchern sicherlich noch lange in den Ohren bleiben.

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können