Parcours de comètes ou plasticiens morts de vieillesse, les œuvres sont de toute beauté. Nulle tristesse ne nous envahit – hormis, bien évidemment la jeunesse éteinte de certains – mais au contraire l’énergie, l’intelligence, la ruse, se dégagent comme une alternative possible face à cette fin qui de toute façon nous concerne tous. De la beauté, donc, une mobilisation, une façon de se déjouer du corps, au moment où celui-ci commence à faillir, des autoportraits comme autant de témoignages universels, une envergure folle à travers les œuvres de douze artistes internationaux ici présentés, de la transcendance et de la nécessité, c’est ce que nous éprouvons en permanence, comme fil conducteur d’une telle visite.

Œuvre très forte dès la première salle, celle de Martin Kippenberger (1953-1997), qui exécute ici un grand nombre d’études à partir du Radeau de la Méduse de Géricault. Hommage ultime à l’un des grands maîtres de la peinture, qui lui permet, avec un certain humour mêlé à cette fragilité de l’existence, de peindre des autoportraits en naufragés, corps de dos, traités de manière extrêmement précise et rapide, corps déjà à l’abandon, et que l‘étincelle de vie tient encore.

Réduction à l’essentiel

Ailleurs, Absalon (1964-1993) fait un travail d’une force vertigineuse. Né en Israël, arrivé à Paris à l’âge de 23 ans, il conçoit des sortes de prototypes destinés à l’habitation, et qui ont tout l’air de cellules. L’une d’elle, décline de façon extrêmement dépouillée un quotidien qui se réduit à l’essentiel, ceci en peu de place: dormir, se laver, manger.

Des vidéos d’Absalon attirent l’attention. Minimalistes, on y voit l’artiste combattre le vide, s’asseoir à une table et manger, boire, avec une certaine application, tandis que sur le troisième écran, il crie encore et encore, durant trois minutes au moins, visage qui n’en finit pas de dire sa révolte. Cadre resserré, performances à la fois douces et radicales, films en noir et blanc, on se souviendra d’Absalon, dont le cri résonne et joue de son éco avec la célèbre peinture, Le Cri, de Munch.

Voir des toiles de Joan Mitchell est assez rare en France, voici l’occasion de se confronter à la majesté de son expressionnisme abstrait. Grands formats pour cette artiste née à Chicago en 1925 et qui s’installera à Paris puis à Vétheuil en 1967, où elle vivra jusqu‘à sa mort en 1992. Le corps ici est convoqué de manière fulgurante, au travers d’une débauche d‘énergie, larges entailles, coulures, permanence du paysage, qui pourraient finalement figurer la nature. Atteinte d’une arthrose à la hanche, Joan Mitchell simplifie son geste sans pour autant sacrifier son énergie, et les compositions, épurées, ressemblent alors à une sorte d’exercice zen.

De ce rapport à la mort, il y a la sublimation qu’apporte l‘œuvre, sans que celle-ci nous révèle franchement les stigmates, la vie de l’artiste. Sublime espace des toiles très dépouillées de Gilles Aillaud (1928-2005), qui, lui aussi, avec une économie de gestes, peint le plus souvent un ciel traversé d’oiseaux, comme une poésie de l’ineffable.

Couvrir/découvrir, donner du corps l’idée, de la mort sa symbolique, toutes les possibilités, toutes les ruses, répétons-le, pour se rire du destin et déjouer le pathos sont ici convoquées. Approche de Chen Zhen (1955-2000) qui donne des viscères de beaux objets délicats en verre soufflé.

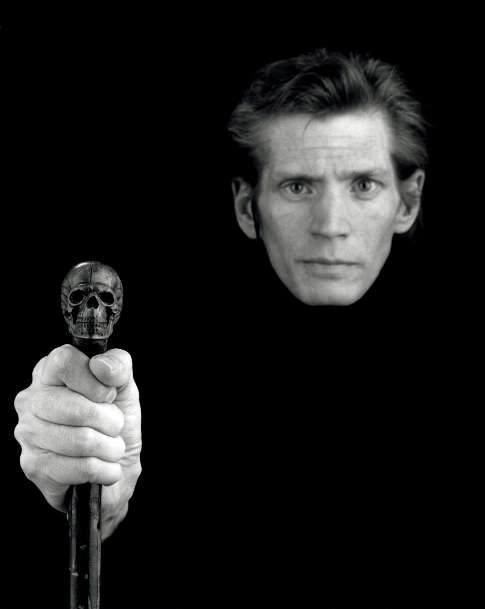

Self-Portrait

Nous verrons ailleurs la force de Willem de Kooning, où la calligraphie le dispute à la couleur, ultime révérence chamarrée, débordante d’énergie. Evidemment, il y a la légendaire photo de Robert Mapplethorpe (1964-1989), Self-Portrait (1988), qui propose dans sa force métaphysique cette désinvolture affichée, tête de mort contre visage encore vivant, et qui pose de façon définitive le mystère de la vie. Mise en scène ultime, façon de vouloir jouer une performance avec la mort, James Lee Byars (1932-1997), lors d’un vernissage, s’est allongé dans un costume lamé or, dans une pièce tapissée d’or pendant un moment.

Puis cinq diamants artificiels ont remplacé son corps en le symbolisant de façon éternelle.

Et que dire du magnifique travail sur les étoffes, les couleurs et le corps d’Hannah Villiger (1951-1996)? Ses Polaroids agrandis montrent comment un corps décharné apparaît subrepticement, protégé, enveloppé avec grand soin dans des étoffes aux couleurs vives et chaudes. Alors nous prenons conscience du grain de la peau, de la douceur des tissus, et nous avons pour ainsi dire le souffle, la vie de cette photographe au creux de son œuvre.

Cette exposition est envoûtante. Douze artistes sont ici conviés, leurs œuvres sont un hymne à la création, à l’existence envers et contre tout.

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können