Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel steht unter dem Verdacht, bei seiner Abschlussarbeit an der Universität Nancy betrogen zu haben. Es soll sich demnach nicht eine korrekte Quellenangabe in der gesamten Arbeit befinden, schrieb der Reporter-Journalist Pol Reuter am Mittwoch. Dabei gehört das richtige Zitieren zum A und O des wissenschaftlichen Arbeitens. Dass es sich bei falschen oder sogar fehlenden Quellenangaben nicht um eine Lappalie handelt, sondern um einen ernstzunehmenden Fehltritt, geht aus dem Europäischen Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung der „All European Academies“ (Allea) und den Webseiten der Uni.lu sowie der Universität Wien hervor. Die beiden genannten Institutionen sind nur zwei von vielen, die auf ihrer Webseite vor dem Plagiieren warnen.

Die Allea ist die Europäische Föderation der Akademien der Wissenschaften. Sie fördert die Wissenschaft als globales öffentliches Gut und erleichtert die wissenschaftliche Zusammenarbeit über Grenzen und Disziplinen hinweg, heißt es auf ihrer Internetseite.

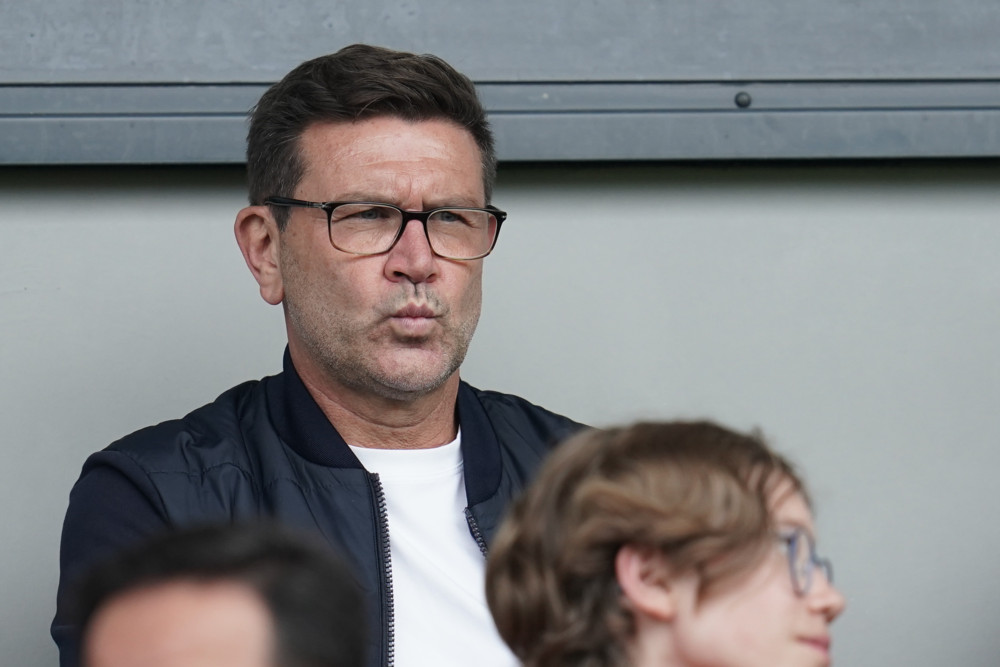

Xavier Bettel's master thesis from 1999 is probably one of the clearest cases of plagiarism. However the prime minister still insists that he wrote the thesis "to the best of my knowledge and belief at the time". pic.twitter.com/zHy4yOEL6W

— Pol Reuter (@PolReuter) October 27, 2021

Die Allea schreibt in ihrem Verhaltenskodex, es sei entscheidend, dass Forschende das Wissen, die Methodologien und die ethischen Grundsätze ihres Fachgebiets beherrschen. Ist das nicht der Fall, stelle das einen Verstoß gegen die beruflichen Pflichten dar. „Es schadet den Forschungsverfahren, entwürdigt die Beziehungen zwischen Forschenden, untergräbt das Vertrauen in die Forschung sowie ihre Glaubwürdigkeit, hat eine Ressourcenverschwendung zur Folge und kann Forschungsteilnehmer, Anwender, die Gesellschaft oder die Umwelt unnötigen Schädigungen aussetzen“, geht aus dem Kodex hervor.

Das Tageblatt hat die wichtigsten Informationen zum Plagiieren zusammengetragen, um das Ausmaß der Vorwürfe gegen Bettel zu verdeutlichen und um andere Schreibende davor zu bewahren, selbst – möglicherweise sogar ungewollt – ein Plagiat anzufertigen.

Was ist überhaupt ein Plagiat? Ein Plagiat ist die bewusste Übernahme fremder Arbeiten und Ideen anderer Personen, ohne diese als ursprüngliche Quelle anzugeben. Die Urheberrechte der ursprünglichen Autoren werden verletzt, indem der Kopierende behauptet, alle Informationen stammten aus eigener Feder. Es handelt sich also um geistigen Diebstahl – ein schwerwiegender Verstoß in der akademischen Welt. Das geht aus dem Europäischen Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung und der Webseite der Uni.lu hervor.

Woran erkennt man ein Plagiat? Plagiate können beim Lesen zum Beispiel durch einen abrupten Stilwechsel oder ein sich veränderndes Sprachniveau und Vokabular auffallen.

Welche Formen des Plagiats gibt es? Die Universität Wien nennt fünf Arten des Plagiats. Erstens, das Vollplagiat: Hierbei handelt es sich um die Übernahme eines ganzen Textes, der als eigene Arbeit ausgegeben wird – und das ohne das Einverständnis des tatsächlichen Urhebers. Zweitens, das Zitieren ohne Beleg: Einzelne Teile eines fremden Werkes werden übernommen, ohne dieses als Quelle anzugeben. Das am Mittwoch diskutierte Plagiat von Premierminister Xavier Bettel (DP) fällt in diese Kategorie.

Auch das Übersetzen einer Arbeit ohne entsprechende Quellenangabe gilt als Plagiat. Das „Ghostwriting“, also wenn jemand eine Arbeit von einer anderen Person schreiben lässt und diese anschließend – mit dessen Einverständnis – als eigene ausgibt, gilt laut der Universität Wien als Plagiat. Als fünfte und letzte Art des Plagiats wird das Selbstplagiat angeführt: Damit ist das Wiederverwenden eigener, bereits bestehender Texte gemeint, ohne dass die Wiederverwertung dabei kenntlich gemacht wird.

Ab wann gilt ein Text als „übernommen“? Es spiele keine Rolle, ob fremde Werke wörtlich übernommen, nur leicht abgeändert, angepasst oder ob ganz in eigenen Worten wiedergegeben werden. Das Paraphrasieren ohne ordentliche Quellenangabe gilt als inhaltliches Plagiat, schreibt die Universität Wien auf ihrer Webseite. Die Uni.lu zählt sogar Arbeiten mit einem großen Anteil an kopierten, paraphrasierten und zitierten Werken – sogar mit korrekter Quellenangabe – als Plagiat.

Welche Konsequenzen folgen auf das Plagiieren? Der Umgang mit akademischem Fehlverhalten unterscheide sich je nach nationalen und institutionellen Richtlinien, schreibt die Allea. Die Uni.lu bestraft Betrug unter anderem mit der Annullierung aller Prüfungsnoten des Moduls oder der gesamten Prüfungsperiode des jeweiligen Semesters. Auch das Diplom könne rückwirkend entzogen werden. Zudem kann die Universität der betroffenen Person die Teilnahme an Examen verweigern – und das für eine Dauer von bis zu fünf Jahren. Zu möglichen rechtlichen Konsequenzen konnte das Tageblatt bis Redaktionsschluss keinen Sprecher der Justiz erreichen.

Gibt es weitere Formen des Fehlverhaltens? Ja, gibt es: Neben dem Plagiat werden im europäischen Verhaltenskodex noch das Erfinden und Fälschen von Ergebnissen sowie das Protokollieren falscher Ergebnisse angeführt. Unter Fälschung versteht die Allea die Manipulation von Forschungsmaterialien, -anlagen oder -verfahren. Auch das Abändern, Auslassen oder Löschen von Daten oder Ergebnissen, ohne dafür Gründe zu nennen, falle darunter. Diese drei Verstöße gelten als besonders schwerwiegend, da sie die Forschungsleistung verzerrten.

Daneben führt die Allea allerdings noch eine ganze Reihe anderer „inakzeptabler Praktiken“ auf, darunter auch das Selbstplagiat, das Vorenthalten von Forschungsergebnissen und der Verlust der Unabhängigkeit des Forschungsverfahrens durch die Einflussnahme von Förderern und Sponsoren.

Wie gebe ich meine Quellen richtig an? Die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, Verlage und Publikationsorgane verwenden oft unterschiedliche Zitierstile und geben somit ihre Quellen auch anders an. Darüber hinaus nutzen auch viele Universitäten unterschiedliche Zitierstile – manchmal sogar die einzelnen Fakultäten derselben Universität.

Der Titel des benutzten Werks sowie der Name des Urhebers sollten allerdings in keiner Quellenangabe fehlen, schreibt die Universität Wien. Oft würden diese Informationen noch zusätzlich mit dem Erscheinungsort, dem Verlag und dem Erscheinungsjahr des Werkes ergänzt.

Die Zitierstile unterscheiden sich hauptsächlich durch eine unterschiedliche Anreihung der Informationen und die Zeichensetzung. Zu den wohl bekanntesten Zitierstilen gehören MLA, APA, Chicago und Havard.

Wie sieht eine korrekte Quellenangabe aus? Eine Quellenangabe im MLA-Zitierstil sieht wie folgt aus: Jacques Leider, L’Armée Luxembourgeoise d’après-guerre : structures, fonctions, fonctionnement, Luxemburg: Saint-Paul, 1993.

Wo werden die Quellen angegeben? Auch das hängt von den jeweiligen Universitäten, Verlagen und Publikationsorganen ab. Die Übernahme von fremdem Gedankengut kann beispielsweise im Text mit einem Verweis deutlich gemacht werden. Die komplette Quellenangabe wird dann in den Fuß- oder Endnoten eines Textes gemacht. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, Quellen direkt im Fließtext zu nennen. Zudem müssen alle benutzten Werke in einem Literaturverzeichnis vermerkt werden.

Wie oft muss ich meine Quellen angeben? Sämtliche benutzen Werke müssen angegeben werden. Wird ein Werk mehrmals hinzugezogen, so muss auch das gekennzeichnet werden. Jegliches fremdes Gedankengut muss rückverfolgbar sein.

De Maart

De Maart

D'as Problem: Hier in Luxembourg schert Man sich einen Dreck um wissenschaftliche Abschlüse. Im Verhaeltnis mi dem Ausland ist der Biilungsgrad insérer politischen Élite gering. Dabei koennte Bildung eigentlech nicht schaden, um sich in einer immer komplexeren Welt zurecht zu finden.

"Die Nahrung der einfachen Anständigkeit ist uns so unentbehrlich, die eine Frucht weder der aggressiven Albträume der Vergangenheit noch der lichtvollen Pläne von Morgen ist, sondern der einfachen Anständigkeiten unseres Heute."

(Stefan Themerson)

MfG

Robert Hottua