Tageblatt: Werden wir mit dem Klimawandel noch lange Rivaner an der Mosel anbauen können?

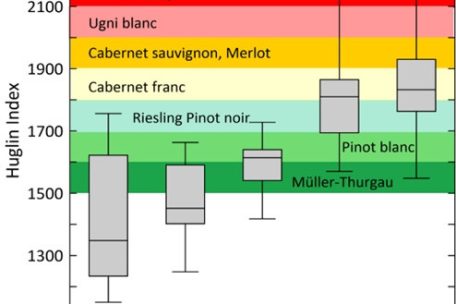

Dr. Jörg Pauly: Noch können wir den Rivaner hier anbauen. Es gibt den Huglin-Index (siehe Infobox), der die klimatischen Ansprüche der Rebsorte beschreibt und sie mit den aktuellen Bedingungen abgleicht. Dabei zeigt sich, dass der Rivaner als frühreife Sorte schon etwas ins Hintertreffen gerät.

Huglin-Index

Der Huglin-Index, der vom Weinbauexperten Pierre Huglin entwickelt wurde, ist der bioklimatische Wärmeindex für Weinanbaugebiete. Beim Huglin-Index wird ein Durchschnittswert von den Tagesmittel- und Tagesmaximumwerten der Lufttemperatur gebildet und für den Zeitraum April bis September zusammengerechnet. Jede Rebsorte benötigt eine bestimmte Wärmesumme und der Index zeigt, wo welche Rebsorte am besten gedeiht. Während der Müller-Thurgau, also der Rivaner, beispielsweise bereits mit einem Huglin-Index von 1500 auskommt, braucht ein Merlot 1900 (Quelle: science.lu)

Daniel Molitor & Jürgen Junk (LIST) auf Datenbasis Institut viti-vinicole, Standort Remich

Was hat sich klimatechnisch in den vergangenen Jahren für die Winzer verändert?

Vor allem die Wetterextreme haben zugenommen. Wir erleben Jahre mit extremen Trockenperioden, die großen Stress für die Reben bedeuten, aber auch Jahre mit heftigen Niederschlägen, insbesondere sehr nassen Wintern. Starkregen führt allerdings nicht zwangsläufig zu mehr Wasser im Boden, denn das Wasser kann oft nicht gut gespeichert werden. Die Reben benötigen vor allem im Frühjahr und Sommer ausreichend Wasser. Trotz gewisser Schwankungen beobachten wir einen deutlichen Temperaturanstieg, der den Weinbau beeinflusst.

Vergleicht man die vergangenen Jahre mit der Referenzperiode von 1960 bis 1989, zeigt sich: Der Austrieb der Rebstöcke erfolgt heute elf Tage früher, die Blüte beginnt 15 Tage früher, und der Reifebeginn setzt 13 Tage früher ein.

Domaine-Tageblatt-Newsletter

Das Projekt ist ambitioniert und soll Einblicke in die Welt der Winzer verschaffen. Die Tageblatt-Redaktion wird in den kommenden anderthalb Jahren versuchen, ihren eigenen Wein herzustellen, in einer wöchentlichen Serie über Erfolg und Misserfolg berichten und dabei tiefere Einblicke in die Welt des Weinbaus geben.

Bleiben Sie über unsere Erfolge und Misserfolge informiert. Hier geht’s zu unserem Newsletter: Link.

Einige Winzer setzen auf neue Rebsorten, andere halten an traditionellen Sorten fest. Wer hat recht?

Beide. Es kommt darauf an, welches Produktionsziel verfolgt wird. Noch können wir unsere traditionellen Sorten anbauen, doch wenn sich der Trend fortsetzt, wird es schwierig. Klimatische Veränderungen führen dazu, dass unsere Weine voller werden, einen höheren Alkoholgehalt und weniger Säure aufweisen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Weinen mit reduziertem Alkoholgehalt. Das bedeutet, dass unsere klassischen Cool-Climate-Weine ihr Alleinstellungsmerkmal verlieren.

Zur Person

Jörg Pauly ist Doktor der Landwirtschaft und arbeitet für das „Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarökologie Lëtzebuerg asbl“. Er berät nicht nur Winzer in Luxemburg, sondern produziert selbst Biowein als Inhaber des Weinguts Pauly-Bohn in Burgen (bei Bernkastel-Kues).

Experten sind sich einig, dass die Qualität der Moselweine in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Ist die Zukunft wirklich so düster?

Ich kann nicht vorhersagen, wie es in 100 Jahren aussieht, sondern nur aktuelle Tendenzen bewerten. Sicher ist, dass Winzer flexibel und anpassungsfähig bleiben müssen – sowohl einzelne Betriebe als auch die Branche insgesamt.

Was raten Sie Winzern?

Das hängt von den betrieblichen Gegebenheiten und Zielen ab. Selbstvermarkter müssen offen für Neues sein, um ihr Qualitätsniveau zu halten. Traditionelle Sorten bleiben wichtig, doch zehn bis 20 Prozent des Portfolios sollten flexibel gestaltet werden, um sich an neue Bedingungen anzupassen.

Die Tageblatt-Redaktion bewirtschaftet selbst eine Parzelle. Was können Sie uns mit auf den Weg geben?

Das Wichtigste ist, ein Gespür für die Pflanzen zu entwickeln und ihren Zustand mit bloßem Auge zu erkennen. Zudem sollten Sie ein Konzept haben: Welche Produkte wollen Sie erzeugen? Möchten Sie früh ernten, um Federweißen zu produzieren, oder spät, um reifere Trauben zu erhalten? Sobald die Richtung feststeht, geht es darum, die richtigen Maßnahmen anzuwenden – etwa einen gezielten Rebschnitt und eine durchdachte Bodenbewirtschaftung. Im Bioanbau sagen wir: „Auf einem gesunden Boden wachsen gesunde Pflanzen, und gesunde Pflanzen erzeugen ein gesundes Produkt.“ Das klingt banal, enthält aber viel Wahrheit.

Welche Bodenbewirtschaftung empfehlen Sie angesichts des Klimawandels?

Ich bin ein großer Fan vom Walzen der Begrünung zwischen den Rebreihen. Durch das Walzen werden die Halme geknickt, der Saftfluss wird unterbrochen, doch der Stiel an sich bleibt intakt. Dadurch entsteht eine lebendige Mulchschicht, die den Boden vor Austrocknung schützt und Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht reduziert. Zudem wird der Wasserverbrauch gesenkt. Mähen und dann Mulchen kann aber ebenso eine Alternative sein, genau wie das Auflockern des Bodens. Hier muss man allerdings sehr gut darauf achten, wann der Boden bearbeitet werden kann, damit nicht zu viel Energie verbraucht wird. Weitere Maßnahmen sind eine frühe Entblätterung nach der Blüte, um Pilzkrankheiten vorzubeugen und den Wasserbedarf der Reben zu reduzieren.

Wird an der Mosel auch in Hunderten von Jahren noch Wein angebaut?

Falls ja, wird sich der Weinbau unserer Urenkel grundlegend von unserem unterscheiden. Klimatische Systeme bewegen sich auf Kipppunkte zu. Die Entwicklung verläuft nicht stetig, sondern es kann plötzlich sehr schnell gehen. Wenn beispielsweise das Eis der Arktis schmilzt, beeinflusst das den Golfstrom, der unsere Region wärmt. Ohne den Golfstrom hätten wir ein Klima wie Toronto – und dort gibt es keinen Weinbau. Das zeigt, dass wir global gegen den Klimawandel handeln müssen.

Tipps und Feedback

Wollen Sie uns bei unserem Projekt unterstützen, uns Tipps und Feedback geben, dann kontaktieren Sie uns über unsere Facebook-Seite oder per E-Mail an [email protected].

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können