Der Plan ist so simpel wie gefährlich. Die Crew einer Ölbohrplattform lässt sich im Crashkurs zu Astronauten ausbilden, steigt in ein Raumschiff, fliegt ins Weltall, landet auf einem Asteroiden, bohrt ein Loch, versenkt einen nuklearen Sprengkopf darin – und sprengt damit den Asteroiden, der sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. So lässt sich – gar nicht mal so grob verkürzt – der Plot von „Armageddon“ zusammenfassen, Michael Bays Katastrophenfilm aus dem Jahr 1998, in dem Bruce Willis als Bohrfachmann die Menschheit vor ihrer Vernichtung durch einen 1.000 Kilometer großen Asteroiden rettet.

Der Plan ist simpel, gefährlich – und völliger Quatsch. „Funktioniert nicht“, sagt Ian Carnelli. „Die Sache, die man wirklich vermeiden möchte, ist, einen Asteroiden zu zerstören.“ Carnelli ist der Leiter des Hera-Projekts bei der europäischen Weltraumbehörde ESA. Und braucht nur wenige Sekunden, um alles popkulturelle Pseudowissen über Asteroiden und ihre Beseitigung wie Weltraumstaub zu zerstreuen. Wenn überhaupt, so fährt der Forscher fort, müsste man eine Atombombe in einer bestimmten Entfernung zum Asteroiden detonieren lassen. „Die freigesetzte Thermalenergie lässt die Oberfläche des Objekts verdampfen. Das wirkt dann wie eine Düse, ein Antrieb, um den Asteroiden zu verschieben.“

Die Gefahr aus dem Weltall

„Armageddon“ ist also Fiktion, aber das Problem, das ist real. In unserem Sonnensystem gibt es Hunderte Millionen Asteroiden. Die meisten sind weit entfernt. Doch von Zeit zu Zeit kommt einer der Erde gefährlich nahe. Am Morgen des 15. Februar 2013 trat ein kleiner Asteroid in die Erdatmosphäre ein und explodierte als weithin sichtbarer Meteor in der Nähe des russischen Tscheljabinsk. Am Freitag, 13. April 2029 wird der Asteroid Apophis, benannt nach dem altägyptischen Gott des Chaos, die Erde in etwa 31.750 Kilometer Entfernung passieren. Um die Menschheit in Zukunft vor dieser Gefahr aus dem All zu schützen, hat die ESA ein planetarisches Verteidigungssystem ins Leben gerufen. Dabei spielt zwar kein heldenhafter Bohrspezialist eine tragende Rolle. Dafür aber ein kleiner Satellit made in Luxembourg.

„Hera ist eine der drei Säulen eines planetarischen Verteidigungssystems“, sagt Ian Carnelli. „Wir wollen damit verhindern, dass wir das gleiche Schicksal wie die Dinosaurier teilen.“ Das gesamte System besteht aus drei Stufen: Erkennen, Beurteilen, Ablenken. Im ersten Schritt geht es darum, Asteroiden ausfindig zu machen. Zu diesem Zweck entwickelt die ESA gerade ein neues Teleskop, das Ende des Jahres in Italien aufgestellt wird. In einem zweiten Schritt wird dann das Risiko beurteilt, das diese Asteroiden darstellen: Gibt es eine Möglichkeit, dass sie zu einer Gefahr für die Erde werden? Diese Aufgabe übernimmt das Near-Earth Object Coordination Centre (NEOOC) im Europäischen Weltraumforschungsinstitut (Esrin) im italienischen Frascati bei Rom. Dort werden mit Hilfe von speziellen Algorithmen die zukünftigen Positionen aller bekannten Asteroiden berechnet – und deren Einschlagswahrscheinlichkeiten ermittelt. „Wenn wir einen Asteroiden finden, der eine Kollisionswahrscheinlichkeit von mehr als einem Prozent in den nächsten zehn Jahren hat, informieren wir die Vereinten Nationen“, sagt Carnelli. Transparenz spielt dabei eine große Rolle. Alle Daten zu allen Asteroiden sind frei zugänglich auf einer ESA-Webseite. Die dritte Säule ist die eigentliche Verteidigung: Technologien, um einen Asteroiden ablenken zu können, sollte sich einer eines Tages auf Kollisionskurs mit der Erde befinden. An diesen Technologien für den Ernstfall forscht Carnelli.

Doch wie genau sieht dieser Ernstfall aus? „Die Technik, um einen Asteroiden abzulenken, hängt von zwei Dingen ab: der Warnzeit, also der Zeit, die uns bis zum Einschlag bleibt, und der Größe des Asteroiden“, sagt Carnelli. Um einen Asteroiden von einem Kilometer oder mehr Durchmesser ablenken zu können, bräuchte es die Kraft einer Atombombe, erklärt der Forscher. Allein: Asteroiden dieser Größe gibt es nicht viele, und mehr als 90 Prozent von ihnen sind der ESA bekannt. „Keiner davon stellt eine Bedrohung für die Menschheit in den kommenden Jahrhunderten dar. Nuklearwaffen bleiben also eine Sache der Science-Fiction, wir brauchen sie nicht.“

Historischer Moment im Deep Space

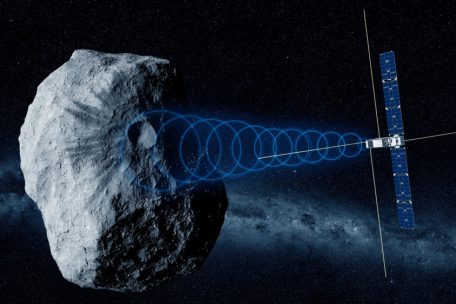

Viel interessanter sind hingegen die Millionen kleinerer Asteroiden mit einem Durchmesser von ein paar Hundert Metern. Denn auch die können extrem gefährlich werden. Sie sind viel schwerer zu entdecken, nur fünf Prozent dieser Himmelskörper sind bekannt. „Ein Asteroid von 100 Metern Durchmesser würde auf der Erde mit Sicherheit Menschen töten“, sagt Carnelli, „auch wenn er mitten im Pazifik aufschlägt.“ Auf dem Festland könne er die Infrastruktur eines ganzen Landes zerstören. Auf diesen Asteroiden liegt der Fokus der ESA. „Bekämpfbar sind sie mit der ‚Kinetic impact’-Technik“, sagt Carnelli. Man muss sich dabei das Weltall als einen Billardtisch vorstellen. Wie man die weiße Kugel gegen eine bunte Kugel stößt, so will man den Asteroiden mit einem Raumschiff treffen und damit seine Geschwindigkeit ändern. Hier kommt der Satellit Hera ins Spiel – und sein Nano-Satellit Juventas, entwickelt vom Unternehmen Gomspace in Esch.

„Hera ist ein planetarisches Verteidigungsexperiment, um diese Technik zu validieren“, sagt Carnelli. Die ESA-Mission ist Teil einer internationalen Kollaboration mit dem Namen Asteroid Impact and Deflection Assessment (AIDA). Im November 2021 schickte die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA die Mission DART (Double Asteroid Redirection Test) ins All. Die Sonde flog zum zweiteiligen Asteroidensystem Didymos und schlug am 26. September 2022 auf der Oberfläche des kleineren Asteroiden Dimorphos ein. Resultat: Der Asteroid verlangsamte sich um 34 Minuten. Erwartet hatten die Wissenschaftler jedoch gerade mal fünf Minuten. Dieses Rätsel soll nun Hera lösen. „Wir wissen so wenig über Asteroiden, dass unser gegenwärtiges Wissen es nicht erlaubt, vorherzusagen, was passiert, wenn wir mit einem Asteroiden interagieren“, sagt Carnelli.

Noch in diesem Herbst soll der Satellit Hera in einer SpaceX-Rakete ins Weltall starten. Mit an Bord des größeren Satelliten: zwei kleinere CubeSats, Milani und Juventas, jeweils kaum größer als ein Schuhkarton. Nach einer Strecke von 181 Millionen Kilometern (und einer Reise vorbei am Mars) wird Hera im Dezember 2026 das Asteroidenpaar Didymos und Dimorphos erreichen und sein sechsmonatiges Experiment beginnen. Einmal vor Ort, wird das „Mutterschiff“ die beiden kleineren CubeSats freisetzen, damit diese aus nächster Nähe genauere Daten über den Asteroiden sammeln können. Bei einem Besuch des luxemburgischen Wirtschaftsministers Lex Delles (DP) hatte ESA-Generaldirektor Josef Aschbrenner Juventas als „unser Technik-Juwel“ bezeichnet. Und in der Tat ist das Produkt der Firma Gomspace das Herz der Mission: Juventas trägt das kleinste Radarinstrument, das jemals im Weltall geflogen ist. Seine Aufgabe ist nicht weniger historisch: die erste Radarsondierung des Inneren eines Asteroiden – mit Hilfe von anderthalb Meter langen, foliendünnen Antennen.

„Niemand hat jemals einen Radar zu einem Asteroiden geflogen“, sagt Carnelli. Anders als Science-Fiction-Filme uns weismachen wollen, ist es der Menschheit nicht bekannt, wie Asteroiden genau aufgebaut sind: Gibt es in ihrem Innern Hohlräume? Oder sind sie große Felsbrocken mit Staub auf der Oberfläche? Das könnte sich bei einem Erfolg von Hera und Juventas ändern. „Diese Erkenntnisse sind von fundamentaler Bedeutung für die planetarische Verteidigung“, sagt Carnelli. Um einen Asteroiden abzuwehren, muss man verstehen, wie Asteroiden aufgebaut sind. Und nicht nur das: Auch für den Abbau von Rohstoffen auf Asteroiden könnten Hera und ihre Begleiter wichtige Daten liefern.

De Maart

De Maart

Letzebuerg rett d'Welt. Ech sin richteg stolz.

.Armageddon. Denn erstens kommt es anders und zweitens,als man denkt.