Der Zweite Weltkrieg war noch nicht zu Ende, als am 14. April 1945 um halb fünf Uhr nachmittags eine amerikanische Douglas C-47 in Luxemburg landete. Der Maschine entstieg Großherzogin Charlotte, gefolgt von ihrem Gemahl Prinz Félix, Erbgroßherzog Jean und Prinzessin Alix. Die Monarchin war zusammen mit ihrer Familie aus dem Exil in ihr Land zurückgekehrt. Der damalige Außenminister Joseph Bech war nach London gereist, um die Großherzogin auf dem historischen Flug zu begleiten, die von einem Konvoi vom Flughafen in die Stadt gebracht wurde, wo Bürgermeister Gaston Diederich die Rückkehrer empfing. Um 17 Uhr 20 erreichten sie den Palais, wo das Staatsoberhaupt auf den Balkon trat und von der Menschenmasse bejubelt wurde. Die Großherzogin trug, wie später in den Zeitungen zu lesen war, „ein braunes Ensemble mit angesteckten Teerosen, dazu ihre Perlenkette und über den Schultern eine Pelzjacke“.

Nach den Worten der Historikerin Renée Wagener muss sich das offizielle Kriegsende am 8. Mai 1945 – dem Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, die in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 in Kraft trat – seinen historischen Platz „mit mehreren anderen Daten teilen, die das Ende des Zweiten Weltkrieges weit konkreter fassbar machten“: etwa mit dem 10. September 1944, als die US-Armee – am Tag zuvor hatte der erste amerikanische Soldat bei Petingen luxemburgischen Boden betreten – die Hauptstadt befreite. Mit den amerikanischen Befreiern trafen Prinz Félix sowie Erbgroßherzog Jean ein, der im Dienst der Irish Guards stand. Für viele Luxemburger gilt daher der 10. September 1944 als der Tag der Befreiung. Zwei Tage später waren 90 Prozent des Großherzogtums durch die Alliierten befreit.

Eine Befreiung in mehreren Etappen

Allerdings begann die deutsche Wehrmacht am 16. Dezember 1944 die Rundstedt-Offensive, so dass der Norden des Landes erneut besetzt und umkämpft wurde. Es war ein letztes Aufbäumen der Deutschen. Die bis Ende Januar andauernde Ardennen-Schlacht, von den Amerikanern „Battle of the Bulge“ genannt, war die verlustreichste Feldschlacht für die US-Armee im Zweiten Weltkrieg. Erst Mitte Februar 1945 verließ der letzte deutsche Soldat luxemburgischen Boden, die Besatzungszeit war definitiv zu Ende. Am 28. Februar hieß es im Informationsbulletin der luxemburgischen Regierung: „Avec la libération de Vianden, annoncée le mercredi 13 février 1945, le Grand-Duché est maintenant pratiquement libre de l’ennemi.“ Ein dunkles Kapitel der Luxemburger Geschichte war zu Ende.

Dieses hatte am 10. Mai 1940 begonnen: Der Gauleiter von Koblenz-Trier, Gustav Simon, übernahm als Chef der Zivilverwaltung die uneingeschränkte Macht im Großherzogtum. Germanisierung, Reichsarbeitsdienst, allgemeine Wehrpflicht – die Besatzungspolitik führte Teile der luxemburgischen Bevölkerung in den Widerstand und zum Generalstreik 1942. Simon reagierte mit der Ausrufung des Ausnahmezustands, mit der Einsetzung eines Standgerichts und der Vollstreckung von 20 Todesurteilen.

Avec la libération de Vianden, annoncée le mercredi 13 février 1945, le Grand-Duché est maintenant pratiquement libre de l’ennemi

Wie es in der Nacht zum 10. Mai 1940, dem Tag der Besetzung Luxemburgs durch die deutsche Wehrmacht, zur Flucht des Staatsoberhaupts und der Regierungsmitglieder gekommen war, beschreibt der Historiker Paul Dostert in seinem im Jahr 2000 in der Zeitschrift Forum erschienenen Artikel „Flucht oder nationale Rettung?“. Die großherzogliche Familie hatte sich von Schloss Berg in die Hauptstadt begeben und sich mit Premierminister Pierre Dupong und Außenminister Joseph Bech (beide von der Rechtspartei) beraten. „Alle waren sich einig, dass man sich dem Zugriff der Deutschen auf jeden Fall entziehen müsse, am besten durch einen Rückzug in Richtung französische Grenze“, schreibt Dostert. „Vom Gendarmerieposten in Rodingen aus hielt die Großherzogin telefonischen Kontakt mit ihren Ministern in der Hauptstadt. Als sie informiert wurde, dass deutsche Luftlandetruppen in den Wiesen bei Niederkerschen gelandet waren, begab sie sich zum Grenzposten von Rodingen.“ Großherzogin Charlotte verließ Luxemburg in Richtung Frankreich, mit ihr die großherzogliche Familie sowie Regierungschef Dupong, Außenminister Bech und die beiden sozialistischen Justiz-, Bauten- und Transportminister Victor Bodson und Arbeitsminister Pierre Krier. Im Tageblatt hieß es: „Die großherzogliche Familie hat das Land verlassen.“

Eine Exilregierung mit zwei Sitzen

Zunächst hatte die Exilregierung ihren Sitz in Paris, musste dann aber wegen der französischen Niederlage weiter nach Portugal fliehen. Von dem damaligen portugiesischen Generalkonsul Aristides de Sousa Mendes in Bordeaux bekamen die luxemburgischen Geflüchteten die nötigen Visa für Portugal ausgestellt. Dorthin reisten sie – Großherzogin Charlotte, Prinz Félix und ihre Kinder sowie die Minister – über Spanien, wo ihnen von Diktator Francisco Franco mitgeteilt wurde, dass sie nicht willkommen seien. Von Lissabon aus reiste die großherzogliche Familie weiter per Schiff in die USA. Nur die Großherzogin selbst blieb zunächst in Portugal und suchte zuerst einen Teil der Exilregierung in London auf. Nach den Worten Dosterts fühlten sich die Luxemburger nicht von der Großherzogin, sondern vielmehr von der Regierung im Stich gelassen. Die Monarchin griff, wie Dostert schreibt, die Kritik in ihrer ersten Rede über die BBC am 5. September 1940 auf. Während sie durch ihre Radioansprachen zur Symbolfigur des Widerstandes wurde, stand die Exilregierung in der Kritik und bekam dies noch 1945 zu spüren.

Die Großherzogin besuchte, nachdem sie in den USA angekommen war, dort luxemburgische Auswanderergruppen und Vereine und begab sich in den Jahren 1942 und 1943 auf „Good Will Tours“. Im August 1942 wurde sie mit ihrer Familie von US-Präsident Franklin D. Roosevelt empfangen. Unterdessen hatte sich in Luxemburg schon früh der Widerstand formiert. Wie aber Historiker später herausfanden, bildeten die aktiven Resistenzler nur eine Minderheit. Der Historiker Denis Scuto spricht in diesem Zusammenhang vom „Mythos der aktiven Auflehnung“ gegen die Besatzer, auf dem Jahrzehnte lang ein großer Teil der luxemburgischen Identität basierte. Wissenschaftliche Untersuchungen beschäftigten sich mit der Rolle der sogenannten Verwaltungskommission, die nach der Flucht der eigentlichen Regierung ins Exil bis zu ihrer Auflösung Ende 1940 mit den Nazis kollaborierte.

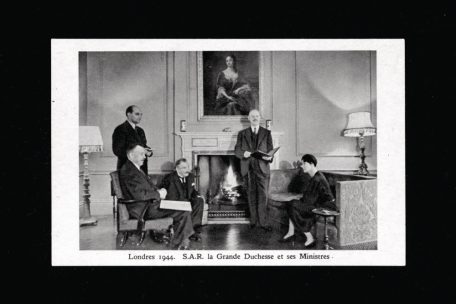

Die Widerstandskämpfer waren bemüht, Nachrichten nach London zu liefern. Dort und in Montreal hatten die Großherzogin und die Regierung Zuflucht gefunden: die großherzogliche Familie, Dupong und zunächst auch Justizminister Bodson in der kanadischen Metropole, Bech und Arbeitsminister Krier in der britischen Hauptstadt. Im Exil beteiligten sie sich an den Vorbereitungen für Luxemburgs Befreiung an der Seite der Alliierten und für die Wiederübernahme der Regierungsgeschäfte in der Nachkriegszeit. Bis dahin sollte es noch einige Zeit dauern. Mit der Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie rückte die Befreiung näher.

Die Exilregierung war als legale und legitime Vertreterin des Großherzogtums anerkannt war. Die einzelnen Widerstandsgruppen schlossen sich zur „Unio’n vun de Fräiheetsorganisatiounen“ zusammen. Sie wollten am Wiederaufbau des Landes beteiligt sein. In der Zwischenzeit ging die deutsche Repression gegen Ende der Besatzungszeit verstärkt weiter. Doch in der Nacht vom 31. August 1944 auf den 1. September 1944 verließen Tausende Deutsche und luxemburgische Kollaborateure das Land. Zwar verkündete Generalmajor Curt Souchay, dass die deutsche Zivilverwaltung fortgesetzt würde, und in Düdelingen, wo die Bevölkerung bereits ihre Befreiung feierte, richtete eine SS-Abteilung ein Blutbad an. Am 9. September 1944 veranlasste Simon schließlich den endgültigen Abzug der deutschen Verwaltung und verließ selbst das luxemburgische Territorium.

Die Rückkehr der politischen Führung

Nach mehr als vier Jahren im Exil kehrte die Regierung am 23. September 1944 zurück. Die Unio’n erhob Anspruch darauf, alle zivilen Angelegenheiten zu regeln und die Polizeigewalt wahrzunehmen. Nach Rücksprache mit den Amerikanern übernahm sie wichtige Funktionen. Der Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre wurden verhängt. Oberste politische Autorität war das Oberste Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte (SHAEF). Den acht US-amerikanischen, britischen und kanadischen Offizieren standen sechs von der luxemburgischen Regierung bestellte Luxemburger Offiziere zur Seite.

Als das Parlament am 6. November 1944 erstmals wieder zusammentrat, war es nicht beschlussfähig, weil weniger als die Hälfte der Abgeordneten anwesend waren: Die einen befanden sich in deutschen Gefängnissen oder Konzentrationslagern, die anderen waren untergetaucht, weil sie mit den Deutschen kollaboriert hatten, schreibt der Geschichtsprofessor Emile Krier in „Luxemburg am Ende der Besatzungszeit und der Neuanfang“ (1997). So wurde eine „Assemblée consultative“ ins Leben gerufen, die der Regierung beratend zur Seite stehen sollte. Regierung und Unio’n stritten sich um die Macht. Erstere wurde bis April 1945 um Pierre Frieden, Robert Als, Guillaume Konsbruck und Nicolas Margue erweitert. Das Vorkriegsparlament kam am 5. März 1945 noch einmal zusammen und beschloss eine Verfassungsänderung.

Unterdessen weilte Großherzogin Charlotte noch im Ausland. Erst am 12. März 1945 erklärte US-General Dwight D. Eisenhower, der die alliierten Truppen in Europa befehligte, Luxemburg endgültig als befreit. Der Rückkehr „Ihrer Königlichen Hoheit“ stehe demnach nichts mehr im Weg. Schließlich kündigte die Großherzogin am Ostersonntag, dem 1. April 1945, über BBC ihre baldige Heimkehr an. Die Reiseroute und die Ankunftszeit wurden jedoch aus Sicherheitsgründen geheimgehalten.

Die ersten Wahlen nach Kriegsende

Die ersten Wahlen nach dem Krieg waren die Gemeindewahlen am 7. Oktober 1945, bei der die aus der ehemaligen Rechtspartei hervorgegangene CSV zwar in einigen Kommunen Verluste erlitt, aber auf dem Vorkriegsniveau blieb. Sie hieß zunächst Lëtzebuerger Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (LCV) und bekam am 20. März 1945 unter ihrem damaligen Präsidenten Emile Reuter ihren heutigen Namen. Die Arbeiterpartei, bald LSAP, gewann übers ganze Land gerechnet Stimmen hinzu und näherte sich der CSV an, während der am 2. Juni 1945 entstandene Groupement patriotique et démocratique (GD), aus dem zehn Jahre später die DP werden sollte, nicht die Erwartungen erfüllte. Dagegen überraschte die vor dem Krieg unbedeutende KPL, die in Esch sogar stärkste Fraktion wurde und später den Bürgermeister stellte. Im Großen und Ganzen gaben die etablierten Mächte der Vorkriegszeit weiter den Ton an.

Hauptsächlich kann man eine Kontinuität von der Vorkriegs- bis zur Nachkriegszeit bei den Eliten feststellen (…) auch bei der Administration

Bereits zwei Wochen später, am 21. Oktober 1945, fanden die ersten Parlamentswahlen nach dem Krieg statt, bei der die CSV siegte, gefolgt von LSAP und GD. Vergleicht man die Ergebnisse mit den Wahlen von vor dem Krieg, hatte die CSV leicht zugelegt, die LSAP deutlich verloren, die KPL war erstmals in allen vier Wahlbezirken präsent und zehn Prozentpunkte stärker – und der neue GD bereits die dritte politische Kraft. Da die bisherige Koalition aus CSV und LSAP zusammen auf rund 67 Prozent der Stimmen respektiv 36 Sitze kam, hätte dies zwar leicht zur Fortführung der Regierungsarbeit gereicht. Doch die Niederlage der Sozialisten führte zur Auflösung der Koalition und zu einer Bildung einer „Regierung vun der Nationaler Unioun“ aus CSV, Arbeiterpartei, GD und KPL.

Mit dem Kriegsende begann allmählich der Kalte Krieg, der die internationale Politik über Jahrzehnte (bis 1990) bestimmen sollte. Sicher ist, dass die Befreiung nicht zu den Verhältnissen vor dem 10. Mai 1940 führen konnte, aber auch keine „Stunde null“ bedeutete. Der Historiker Denis Scuto meinte in einem Interview mit der Revue im Jahr 2020: „Hauptsächlich kann man eine Kontinuität von der Vorkriegs- bis zur Nachkriegszeit bei den Eliten feststellen (…) auch bei der Administration.“ Hier wie anderswo habe eine Epuration stattgefunden, eine Säuberung, wobei man zwischen gerichtlicher und administrativer Epuration unterscheiden müsse. Die gerichtliche Epuration sei im Vergleich zu den anderen besetzten Ländern streng gewesen, so Scuto. „Auch die Verwaltungen wurden gesäubert, hier war man aber weniger streng.“ Auch in dieser Hinsicht kann man von einer Kontinuität sprechen.

De Maart

De Maart

Bei dieser Schilderung, Herr KUNZMANN, fehlt die von Prof. Heinz HÄFNER 2005 im CHNP in Ettelbrück erwähnte eugenische Rassenhygiene der von HITLER ab 1920 geforderten und geförderten BINDING - HOCHE Epoche und ihre Kontinuität(en). ▪"Unser Blut komme über euch!" (13.09.2024) Regina SCHIDEL, taz.de Buch über Eugenik in Deutschland Die US-amerikanische Historikerin Dagmar HERZOG hat eine Geistesgeschichte der Eugenik der letzten 150 Jahre in Deutschland vorgelegt. Die Lektüre von HERZOGs "Eugenische Phantasmen. Eine deutsche Geschichte" ist stellenweise nahezu unerträglich. (…) Die New Yorker Historikerin geht darin dem nationalsozialistischen Genozid an Menschen mit Behinderung nach und kartiert dessen Vorgeschichte ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert sowie Kontinuitäten bis in unsere Gegenwart hinein. Unerträglich ist die Lektüre zuweilen, weil HERZOG anhand umfangreichen, auch bildlichen Materials mit dokumentarischer Schärfe herausarbeitet, welches unvorstellbare Grauen sich ereignet, wenn einer Gruppe Menschen ihr Menschsein abgesprochen wird und die Ideologie einer "Nützlichkeit" und "Brauchbarkeit" von Menschen dieser Dehumanisierung noch einen pseudolegitimen Anstrich verleiht, der bis heute nicht gänzlich gebrochen ist. Alleinstellungsmerkmal von HERZOGs Buch ist zum einen, daß sie den "Euthanasie"-Genozid nicht isoliert und begrenzt auf die Jahre 1939 bis 1945 darstellt, sondern das dahinterliegende "eugenische" Gedankengut in gesellschaftliche Entwicklungen und Vorstellungsbestände einbettet, die in beide zeitliche Richtungen weit darüber hinausreichen. (…) Die Vorgeschichte zum Massenmord der Nazis, die HERZOG im ersten Kapitel ausleuchtet, macht vor allem die Verwobenheit von eugenischem und rassistischem Gedankengut deutlich. Der Topos der Nützlichkeit von Menschen beherrscht die einschlägigen Diskurse des ausgehenden 19. Jahrhunderts und schlägt sich nieder in Debatten über die Abgrenzung von brauchbarem und unbrauchbarem Leben und dem Bestreben, letzteres zu vermeiden. Obwohl Behinderungen in dieser Zeit vermehrt in sozioökonomisch schwachen Milieus auftauchten und durch Infektionskrankheiten, schlechte hygienische Zustände und Ernährungsmangel mitbedingt waren, lag der Fokus nicht auf einer Verbesserung dieser Bedingungen, sondern Ärzte, Ökonomen und Theologen interessierten sich mehr für die angebliche Bedrohung, die von dieser biologischen "Minderwertigkeit" für die Gesellschaft ausging.

▪Rassismus und Antisemitismus Diese Biologisierung bildet dabei eine direkte Parallele zu rassistischen und antisemitischen Vorstellungen, die eine homogene deutsche "Rasse" durch abweichende oder "minderwertige" Elemente gefährdet sahen. Gleichzeitig waren diesen Deutungen patriarchalen Sittlichkeitsvorstellungen eingeschrieben, indem Behinderung als Ergebnis eines ausschweifenden und außerehelichen Sexuallebens von Frauen angesehen wurde. Von enormer Wirkkraft für das Kippen von solchen rassehygienischen Überlegungen zu konkreten Mordfantasien (und deren späterer Verwirklichung) erwies sich ein 1920 publiziertes Buch des Juristen Karl BINDING und des Psychiaters Alfred HOCHE mit dem Titel "Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens". Die darin propagierte Idee, aus ökonomischen und emotionalen Gründen gelte es, sich "lebensunwerten" Lebens zu entledigen, stieß auf breite Zustimmung in der Bevölkerung, an die die Nazis ab 1939 mit der sogenannten "Aktion T4" direkt anknüpfen konnten - zeitlich vor dem Einsetzen der Schoah, deren technische "Umsetzung", der Massenmord mittels des Giftgases Zyklon B, an Menschen mit Behinderung erprobt wurde. HERZOG (…) läßt zunächst die Opfer der "Krankenmorde" zu Wort kommen, etwa die Anklage eines "Euthanasie"-Opfers, das bei seiner Deportation rief: "Unser Blut komme über euch!" (…) ▪Rechtsextremismus heute Das Nachwort von HERZOGs Buch wirkt in manchen Zügen allzu optimistisch - etwa wenn sie (…) diagnostiziert, daß behindertenfeindliche Äußerungen von führenden Vertretern der AfD auf "energische Zurückweisung" stießen.(…) Dagmar HERZOGs Buch (…) führt uns zutiefst eindrücklich vor, daß entmenschlichende Denkfiguren und Ideologien mörderische Konsequenzen haben und ein anderes Handeln deswegen zuallererst bei einem radikal anderen Denken ansetzen muß. MfG, Robert Hottua, 2004 Gründer der LGSP