Wie weit diese Unzufriedenheit führen kann, zeigt das aktuelle Beispiel von Marine Le Pen. Die Fraktionsvorsitzende des „Rassemblement National“ (RN) ist in Frankreich wegen der Veruntreuung von EU-Geldern mit acht weiteren Parteifunktionären des RN verurteilt worden. Le Pen wurde als Favoritin auf das höchste politische Amt Frankreichs gehandelt, darf nach dem Urteilsspruch aber nicht mehr bei den kommenden Präsidentschaftswahlen antreten. Ein Urteil, das von den Anhängern des „Rassemblement National“ als unrechtmäßig abgestempelt wird. Ein Rücktritt von ihren Ämtern kommt für die französische RN-Politikerin wie selbstverständlich nicht infrage. Stattdessen sprechen Parteikollegen und politische Gleichgesinnte jetzt auf trumpsche Art von einem politisierten Justizurteil. Es ist ein Paradebeispiel dafür, was passieren kann, wenn das Vertrauen in rechtsstaatliche Institutionen über Jahrzehnte hinweg erodiert wird, bis große Bevölkerungsanteile das System der Gewaltentrennung, das auch sie vor willkürlicher Verfolgung und Kriminalisierung schützt, infrage stellen.

Das Luxemburger „laisser-faire“

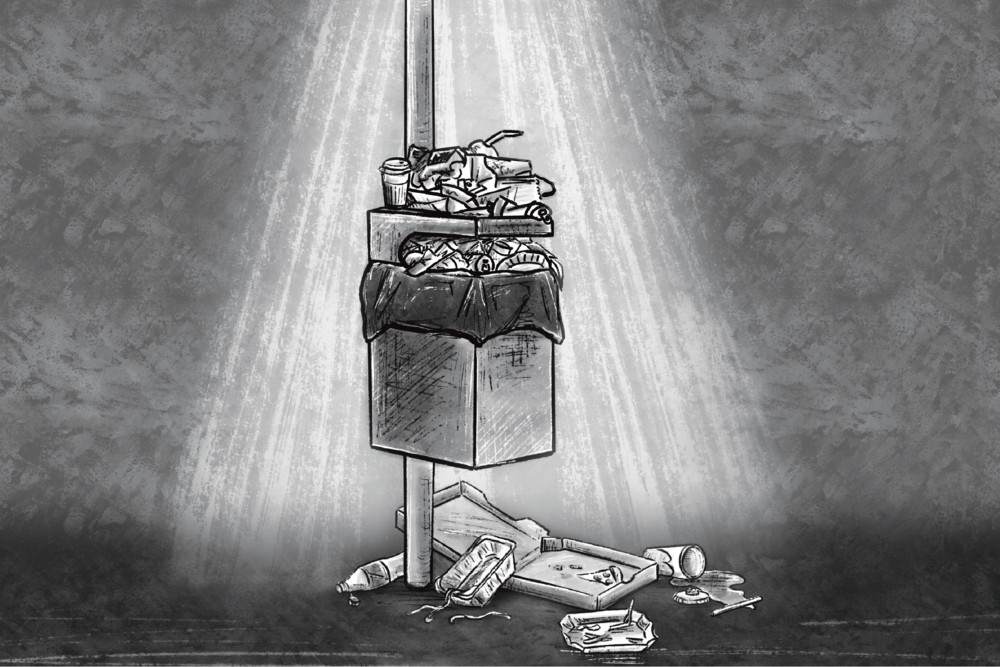

Dass Vertrauen in Parlament und Regierung, sprich die Politik, schwindet, ist bei genauerem Hinsehen jedoch nicht unbedingt verwunderlich. Einen Skandal der Größenordnung Le Pen hat es in Luxemburg bereits seit längerem nicht gegeben. Der Umgang der Politik mit Skandälchen und Skandalen ist jedoch weitestgehend von einem „laisser-faire“ geprägt. Politische Macht will jeder, politische Verantwortung übernehmen will jedoch selten jemand.

Pim Knaff (DP), für den das Hinterziehen öffentlicher Gelder „Privatsache“ ist; Marc Lies (CSV), für den das Beschimpfen von Oppositionspolitikern und Migranten eine Lappalie ist; Tom Weidig (ADR), der die Vernichtung von LGBTQ gutheißt … Die Liste könnte über Monica Semedo (DP) und Xavier Bettel bis hin zu den Piraten endlos fortgeführt werden.

Das Handeln aller Akteure hat eines gemeinsam: Sie werden von Partei- oder Koalitionsakteuren entweder gestützt oder nicht ausreichend darauf hingewiesen, dass Fehler politische Konsequenzen zur Folge haben sollten. Auch dann, wenn auf juristischer Ebene keine direkte Verbindung zum bekleideten Mandat hergestellt werden kann. „Dans la mesure où la faute commise ne concerne en rien mes mandats publics, et alors que je dispose du soutien unanime de la section eschoise du DP et de nombreux amis et citoyens, je ne tirerai de cette affaire aucune conséquence politique“, ließ beispielsweise Pim Knaff nach Bekanntgabe seiner Verurteilung als wissentlicher Steuerhinterzieher per Pressemitteilung verkünden. Eine Entscheidung, die von den beiden Koalitionspartnern CSV und „déi gréng“ gestützt wurde.

Das Playbook schrieb ein paar Jahre vorher Premierminister Xavier Bettel selbst, der sich auf einer Pressekonferenz nach Bekanntgabe der Plagiatsaffäre keiner Schuld bewusst war. „Hei gëtt gemaach, wéi wann ech beduckst, gelunn oder getrickst hätt“, sagte Bettel im November 2021. „Wenn einer getrickst hätte, dann wäre es ja mein Professor gewesen.“ Das Diplom gab Xavier Bettel zurück, am Posten des Premierministers hielt er fest. Der Wille nach einem Fortführen der Koalition war bei den Koalitionspartnern LSAP und „déi gréng“ ebenfalls größer als der nach „accountability“.

Dass es auch anders geht, zeigen nicht nur Rücktritte bekannter Politiker aus dem Ausland wie Karl-Theodor zu Guttenberg oder Christian Wulff. Die ehemalige Umweltministerin Carole Dieschbourg hatte aufgrund ungeklärter prozeduraler und verfassungsrechtlicher Schwierigkeiten den Weg freigemacht für strafrechtliche Ermittlungen gegen ihre Person in der „Gaardenhaischen“-Affäre. Andernfalls hätte das Parlament aufgrund eines Artikels in Luxemburgs alter Verfassung darüber verfügen müssen. Der CSV-Abgeordnete Michel Wolter warf Dieschbourg damals nebst illegalen Praktiken auch Favoritismus vor und meinte, die Ministerin habe auf ganzer Linie versagt. Ein Sturm im Wasserglas, wie sich letztlich herausstellte. Im Nachhinein haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben, dass sich die Ministerin im Rahmen der „Gaardenhaischen“-Affäre nichts strafrechtlich Relevantes hatte vorwerfen lassen müssen.

Prominenter Präzedenzfall

Ein Rücktritt also, der noch vor Abschluss der Ermittlungen oder der Bestätigung der Tatbestände erfolgte. Die politische Kultur in Luxemburg hatte jedoch Jahrzehnte vorher bereits andere Wege eingeschlagen. Am 18. Oktober 1988 hat das Luxemburger Parlament mit 32 zu 29 Stimmen und drei Enthaltungen gegen die Verurteilung von Astrid Lulling (CSV) gestimmt, was ihr Aus als öffentliche Mandatsträgerin bedeutet hätte. Die LSAP, damals Regierungspartner der CSV in der Santer-Poos-Regierung, hatte geschlossen für die Verurteilung gestimmt, die CSV geschlossen dagegen. Die damals in der Opposition sitzende DP war geteilter Meinung und stimmte zum Teil für und zum Teil gegen eine Verurteilung. Lulling standen nach einer Verurteilung wegen Vorteilsannahme im Amt eine sechsmonatige Haftstrafe auf Bewährung, eine Strafzahlung in Höhe von 100.000 Franken und ein fünfjähriges Verbot, ein öffentliches Mandat zu bekleiden, bevor. Lulling und ihr Anwalt Georges Margue (ebenfalls CSV) – beides Abgeordnete zu dem Zeitpunkt in der Chamber – haben sowohl an der Debatte als auch an dem darauffolgenden Votum teilgenommen. Margue und Lulling stimmten gegen die Verurteilung seitens der Chamber, Margue ergriff sogar während der Debatte das Wort. Die Zustimmung der Chamber zur Verurteilung eines Abgeordneten ist mittlerweile nicht mehr notwendig.

Die unendliche Qual

Das Luxemburger Land kommentierte die wenig ruhmreiche Episode in einem Artikel mit dem Titel „Die unendliche Qual“ folgendermaßen: „Eher haben die juristischen Querelen über die Affäre den Verdruß geschürt — unaufhaltsam hat es sich inzwischen herumgesprochen, daß Lulling des schlimmsten Vergehens, das einem Politiker überhaupt zur Last gelegt werden kann, nämlich des Mißbrauchs eines öffentlichen Amts zum persönlichen Vorteil, für schuldig befunden und verurteilt wurde. Freilich genießt Astrid Lulling nach wie vor den Sukkurs der Rechtsaußen, die unter der Schirmherrschaft des Wort ungenierter denn je ihr Unwesen in der CSV treiben. Nachweislich zählt Lulling gar zu den erklärten Lieblingen der klerikalen Zeitungsmacher. Die schreckten nicht einmal davor zurück, die Justiz zu verhöhnen und das Parlament zu verunglimpfen, um ihre Marionette als Opfer einer gruseligen Kabale der Linken vermarkten zu können. Im Endergebnis hat der Kreuzzug des Wort sich jedoch nicht bezahlt gemacht. Im Parlament fehlten wohl ein paar Stimmen, um Lulling vor die Tür zu setzen. Aber das wird die CSV ‚so schnell wie möglich’ wiedergutmachen müssen — des politischen Anstands wegen, der im Hohen Haus mehr gilt als in der LW-Wagenburg.“

Wenige Wochen später hat sich Lulling dann doch zurückgezogen, nachdem die CSV während der Parlamentsdebatte mehrmals versichert hatte, interne Konsequenzen aus der Affäre ziehen zu wollen. Konsequenzen von kurzfristiger Dauer, wurde Astrid Lulling doch im darauffolgenden Jahr bei den Europawahlen für ihre Partei wieder als Kandidatin aufgestellt. Ein Prinzip, das seitdem in Luxemburg bis auf wenige Ausnahmen Schule gemacht hat. Oder wie es der damalige Abgeordnete der Kommunistischen Partei ausdrückte: „D’Madame Lulling ass gerett an d’Koalitioun och!“

Mittlerweile muss das Luxemburger Parlament nicht mehr einer Verurteilung zustimmen. Und darin liegt ein Hoffnungsschimmer für das schwindende Vertrauen in die Politik. Denn in der Polindex-Studie haben Luxemburgs Bürger ebenfalls angegeben, dass besonders eine Institution noch das Vertrauen der Bevölkerung genießt: die Gerichtsbarkeit in Form des Gerichtshofes der Europäischen Union auf Kirchberg. Das zeugt von einem gewissen Grundvertrauen in die Justiz, auch wenn keine konkreten Zahlen für die Luxemburger Gerichtsbarkeit vorliegen.

In Frankreich forderte einst Marine Le Pen, dass „Korruption, Steuerhinterziehung, Favoritismus, Veruntreuung öffentlicher Gelder und Scheinarbeit“ im Rahmen oder infolge eines öffentlichen Amtes die Beschränkung des passiven Wahlrechts und somit ein Ausscheiden aus dem Amt zur Folge haben sollten. Vielleicht keine schlechte Idee für ein Land, in dem Bürgermeister, Abgeordnete und Minister meist auch Nachbarn, alte Schulfreunde oder Verwandte sind? Letztlich aber sind es die Richter, die im Rahmen einer Verurteilung mit strafrechtlichem Ausmaß ein Verbot des aktiven Wahlrechts verhängen können. Dadurch wird dem Verurteilten laut Luxemburger Wahlgesetz auch das passive Wahlrecht entzogen. Sollte ein Mandatsträger in Luxemburg sein Wahlrecht verlieren, würde das mittlerweile – ganz ohne Zustimmung der Chamber – den Verlust seines Mandates nach sich ziehen.

De Maart

De Maart

“Democracy is the worst form of government, except for all the others.”...sagte Churchill !

" Ein Drittel der jungen Menschen zwischen 24 und 35 Jahren glaubt sogar, dass die Demokratie nicht die „beste Regierungsform“ ist. "

Na dann war Churchill schon nahe dran.Er meinte aber dass die Demokratie die beste Form ist bis eine bessere erfunden ist. Da der Mensch den Hals nicht voll kriegen kann ist die Gefahr der Vorteilnahme für sich und die engsten Freunde gegeben. Wenn da Parlamente den Finger drauf halten geht's ja noch.Aber die Parlamentarier dürfen nicht vergessen wer sie gewählt hat und warum!

Lulling wurde damals, nach eigenen Angaben wegen einem gesponserten "Kabenesdeckel " in ihrem Schluesselfertigen Haus verurteilt . Warum so tief in die Mottenkiste greifen um die heutige Politikverdrossenheit zu erklaeren ? Die gut dotierten Aufsischtsratposten der Ex Minister Krecké und Schneider , beide LSAP bei einer russischen Bank , haben bestimmt mehr zur Politikverdrossenheit beigetragen als Lullings Klodeckel .