Mit der Digitalisierung steigt die Produktivität. Weniger Menschen können so die gleiche Arbeit leisten. Dies, aber auch die Emanzipierung der Arbeiter und Angestellten, die sich zunehmende Rechte erkämpfen, darunter auch jenes auf mehr Freizeit, führt zu einer Renaissance der alten Forderung nach kürzerer Wochenarbeitszeit.

Diesen Trend wohl erkennend, hat die LSAP die Umsetzung der 38-Stunden-Woche in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Die Initiative hierfür ging vom aktuellen Innenminister Dan Kersch aus, mit dem wir uns unterhielten.

Tageblatt: Zwei Stunden pro Woche weniger arbeiten und das Gleiche verdienen. Wie realistisch ist dieses Vorhaben?

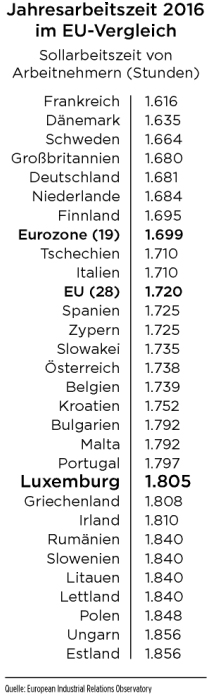

Dan Kersch: Realität ist, dass in Luxemburg im Durchschnitt pro Jahr 1.804 Stunden gearbeitet werden, während es in den Eurozonen-Ländern 1.699 Stunden pro Jahr sind (Stand 2016). Wir arbeiten also heute deutlich mehr als andere. Damit wäre die Frage an sich schon beantwortet. Aber es ist nicht nur eine rein statistische Frage: Es ist auch eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit.

Dan Kersch: Realität ist, dass in Luxemburg im Durchschnitt pro Jahr 1.804 Stunden gearbeitet werden, während es in den Eurozonen-Ländern 1.699 Stunden pro Jahr sind (Stand 2016). Wir arbeiten also heute deutlich mehr als andere. Damit wäre die Frage an sich schon beantwortet. Aber es ist nicht nur eine rein statistische Frage: Es ist auch eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit.

Produktivitätsgewinne dürfen nicht einseitig von Investoren und Unternehmern geschluckt werden, auch die Arbeitnehmer müssen davon etwas abbekommen. Und eine Verringerung der Arbeitszeit ist eine ideale Möglichkeit, um eine verbesserte Vereinbarung von Beruf- und Familienleben zu erreichen.

Wäre hierzu die Anhebung der Löhne nicht die bessere Alternative?

In unserem Wirtschaftssystem ist es ja so, dass viele Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen, um ihr Leben finanzieren zu können. Als Gegenleistung für ihre Arbeitskraft erhalten sie einen Lohn. Menschen verkaufen also im Grunde das höchste Gut, das ihnen bei der Geburt gegeben wird: nämlich Lebenszeit, über die jeder Mensch nur begrenzt verfügt.

Seit ihrem Bestehen haben die Gewerkschaften und die mit ihnen verbundenen Parteien dafür gekämpft, dass für die Arbeitsleistung ein gerechter Preis gezahlt wird. Dadurch entstanden Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen. Viele Vertreter der älteren Generation können sich noch gut an die 48-Stunden-Woche erinnern, ja sogar über 50 Stunden bis 60 Stunden Arbeit waren „normal“. Es sind also zwei Faktoren, die eine gerechte Bezahlung bestimmen: Die Höhe des Lohns und die Dauer der Arbeitszeit, die beide komplementär betrachtet werden müssen.

Wieso kommt der LSAP-Vorschlag gerade zu diesem Zeitpunkt?

Wieso kommt der LSAP-Vorschlag gerade zu diesem Zeitpunkt?

Die Zeit ist reif. Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde die 40-Stunden-Woche zur Regel. Seither hat sich in der Arbeitszeitfrage nicht mehr viel bewegt.

Dagegen haben die Formen und Prozesse der Arbeit revolutionäre Entwicklungen mitgemacht. Die Digitalisierung ist auf dem unaufhaltsamen Vormarsch, die Frauen beteiligen sich viel aktiver am Arbeitsmarkt, der Dienstleistungssektor boomt. Dies bringt große gesellschaftliche Veränderungen mit sich: Andere Lebensformen setzen sich durch, andere Erwartungen werden geweckt und müssen befriedigt werden. Nur die Dauer der Arbeitszeit hält mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Sie ist seit fast einem halben Jahrhundert unverändert.

Die Jusos wollten eigentlich weiter gehen und hatten für das Wahlprogramm die 35-Stunden-Woche vorgeschlagen. Wieso wurden sie ausgebremst?

Wir sind als Partei nicht auf einem arabischen Basar, wo jeder den anderen über- bzw. unterbieten kann. Man sollte die Forderung der LSAP zur Einführung der 38-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich im Zusammenhang sehen mit der Forderung zur Verallgemeinerung der sechsten Urlaubswoche und der Anhebung des Mindestlohnes.

Mir ging es als Verfasser des Initiativantrags darum, den konkreten politischen Willen auszudrücken, in dieser Frage weiterzukommen und ein möglichst breites politisches Spektrum zu erreichen, um diese Forderung anschließend auch umsetzen zu können.

Die Menschen können sich schließlich von schönen Programmvorschlägen, die nachher „lettre morte“ bleiben, nichts kaufen. Die Jusos haben sich dieser Sichtweise aufgrund unserer offenen Diskussion angeschlossen.

Wie wahrscheinlich ist denn die Umsetzung des Vorschlages im Falle einer weiteren Regierungsbeteiligung der LSAP? Eine rote Linie scheint die Arbeitszeitverkürzung nicht darzustellen …

Es wird in nächster Zeit zu Arbeitszeitverkürzungen kommen, mit oder ohne LSAP-Regierungsbeteiligung, davon bin ich fest überzeugt. Mit ihr geht es aber wohl wesentlich schneller. Aber es stimmt. Die LSAP hat mit ihrem Spitzenkandidaten Etienne Schneider zum ersten Mal seit ihrem Bestehen klare Bedingungen gestellt, um an einer zukünftigen Regierung teilzunehmen: Renten- und Indexsystem dürfen nicht angetastet werden und der Mindestlohn muss steigen. Die Arbeitszeitverkürzung gehört formell nicht dazu, für mich persönlich ist es aber ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung, ob eine eventuelle Regierungsbeteiligung Sinn ergibt, oder eben nicht. Und ich gehe davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt.

Wenn Sie von der 38-Stunden-Woche überzeugt sind, wieso haben Sie als zuständiger Minister der „Fonction publique“ diesbezüglich keine Zeichen gesetzt?

Der öffentliche Dienst war bei vielen – aber längst nicht bei allen – Maßnahmen des sozialen Fortschritts in Luxemburg ein wichtiger Vorreiter. So auch bei der Einführung der Zeitsparkonten. Ohne den Durchbruch im öffentlichen Sektor hätte Arbeitsminister Nicolas Schmit kein Ergebnis bei den Sozialpartnern zur Einführung der Zeitsparkonten im privaten Sektor erzielen können. Wir haben uns in dieser so wichtigen Frage der Arbeitsorganisation gegenseitig zugearbeitet.

Das letzte Abkommen mit der CGFP betreffend den öffentlichen Dienst hatte als klare Priorität die Wiedereinführung des vollen Lohns für Berufsanfänger. Um dies zu erreichen, wurde auf eine prozentgebundene Lohnerhöhung für alle verzichtet. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte, dass das Gießkannenprinzip der allgemeinen Punktwerterhöhung durchbrochen wurde, zugunsten von selektiven Maßnahmen für junge Menschen.

Jetzt, wo uns dies gelungen ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir ab 2021 ähnlich vorgehen, und die Prioritäten nicht in rein finanziellen Aufbesserungen sehen, sondern zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung in den Vordergrund rücken.

Eine solche Entwicklung würde ich gerne begleiten, aber, wie gesagt, das hängt nicht allein von mir ab, sondern in erster Linie vom Wähler und natürlich auch von den Sozialpartnern im öffentlichen Dienst.

Ihr Regierungspartner DP beschäftigt sich mit der Flexibilisierung der Arbeitszeiten und hat dabei das Arbeitsrecht im Visier. Machen sektorielle oder sogar betriebsspezifische Regelungen Sinn?

Zum einen muss man feststellen, dass die Zeitsparkonten im öffentlichen Bereich da sind und im privaten Bereich kommen werden. Dies sind zwei LSAP-Projekte, die dafür Sorge tragen, dass die flexibleren Möglichkeiten zur Arbeitsgestaltung in geordneten Bahnen ablaufen und nicht zum Nachteil der Beschäftigten missbraucht werden können.

Das gleiche Ziel hat das Arbeitsrecht allgemein. Es geht nicht darum, den Unternehmen Fußfesseln anzulegen, um sie in ihrer Entwicklung auszubremsen, sondern es geht darum, die Rechte der Beschäftigten zu schützen. Insofern steht das Arbeitsrecht für mich nicht zur Disposition. Andererseits spricht nichts dagegen, über kollektivvertragliche Regelungen sektor- und betriebsspezifische Abmachungen zu suchen und zu finden, selbstverständlich im Rahmen des Arbeitsrechts. Dies hätte als erfreuliche Nebenwirkung, dass damit das Kollektivvertragswesen gestärkt würde und damit auch der Sozialdialog einen dringend benötigten Schub bekommen könnte.

Neue Formen des Arbeitens, flexiblere Arbeitszeitgestaltung, Digitalisierung der Arbeitswelt, verkürzte Arbeitszeiten – alles nur zum Wohle des Menschen? Gibt es keine Gefahren?

Doch bestimmt! Ich sehe zum Beispiel die Gefahr der Entsolidarisierung und Entfremdung der Beschäftigten, wenn Arbeitsprozesse individualisiert und isoliert durchgeführt werden.

Auch könnte die Identifikation mit dem Betrieb, für den man arbeitet, nachlassen, mit dementsprechenden Produktivitätseinbußen.

Ebenfalls darf man die Problematik einer ausgeweiteten Kontrolle der Arbeitsleistung mit dementsprechendem Konkurrenzdruck nicht unterschätzen. Ich sehe ganz direkt das Problem des Arbeitnehmers, der aufgrund moderner Kommunikationstechnologien 24 Stunden zur Verfügung seines Arbeitgebers steht oder glaubt, stehen zu müssen. Wobei wir wieder bei der Verkürzung der Arbeitszeit und dem Arbeitsrecht im Allgemeinen angelangt sind.

Wir brauchen ein Recht auf (mehr) Freizeit, ein Recht auf Abschalten vom Arbeits- und Konkurrenzdruck, ein Recht auf Familie in allen Lebensformen.

De Maart

De Maart

Net jiddfereen as Pensionär hei am Land. Stellt dier ierch mol um 07:00 an de Verkéier 5 Deeg an der Woch, déi 2 Stonne si méi wéi iwwerfälleg wann d'Liewensqualitéit soll konstant bleiwen.

Déi 2 Stonne setze mer well méi am Stau am Verglach zu Ufanks der 2000er. En 0 Zomme Spill. Wa mer décke Multis kenne Milliarden(!) € Steiren verschénken as och eng 36h Woch dran!

Was sind denn dumme Kommentare, jeder kann seine Meinung Äußern es müssen ja nicht immer alle einer Meinung sein das ist Demokratie und der Ausdruck " dumme Kommentare " ist eine indirekte Beleidigung an die Leser SamB, immer schön höflich bleiben.

Tja, wenn da nicht immer das Wörtchen "Wenn" wäre

Rien ne se perd, rien ne se crée.

Daat watt déi eng dann méi hun, hun déi aaner nach manner.

Wann déi Aaner dann emool sech esou opstellen respektiv wieren, datt hinnen néischt méi kann aafgeholl gin, dann geet et zu Käschten vun der Natur oder ......

An d'Proffen? Schaffen déi da just nach 8 Stonnen d'Woch amplaaz 10? Sin et der am Ablack iwwerhapt esou vill?

Nee nee, net opreege léif Proffen, 't war just e Witz. ; )

Den gleichen Lohn bei 38 Stunden.

Wer soll das bezahlen.

Ein Ammenmärchen

Die 38-Stundenwoche wird eventuell kommen, wenn die Wähler die Linke und die LSAP stärken. Wenn es also insgesamt einen Linkstrend gibt.

Die letzte Arbetszeitverkürzung wurde in den Siebziger Jahren eingeführt als seit einer Ewigkeit die CSV nicht in der Regierung beteiligt war. Manche Leute sollten sich dessen bewusst sein anstatt dumme Komentare zu posten.Mit der CSV wird es zu keiner Verrkürzng kommen , diese Partei hatte reichlich Gelegenheit dazu.

Richtig so wie den Ministern .Kersch glaubt das Rad neu erfunden zu haben.

Oh jemineh,ewell gin d'Sozi'en am Ländchen grad esou mëll eweï hiit franseïsch Kollegen!Sauve qui peut!

Ob eng Ligen kennt et net mei' un.

Setze mer halt nach eng dropp !

Wann een keng Ideen méi huet oder nie haat,

dann gëtt een esou Dommheeten vu sech.

Armselig daat ganzt Gebraddels.

Warum überhaupt arbeiten?

Der Staat könnte doch jedem eine Million geben.

Hei sollen d'Wiehler gekoedert ginn .

Mee ech mengen daat funktionei'ert net mei' !

Sehr geehrter Herr Minister die Idee mit den Rauchmeldern für jeden Haushalt war eine tolle Idee aber das sie jetzt mit so etwas kommen hätte ich nicht von ihnen erwartet, was sie sagen mit der Digitalisierung haben wir mehr Produktivität ist richtig aber dafür müssen auf der anderen Seite Menschen entlassen werden die dann leider am Arbeitsplatz überflüssig sind, es sei denn alle werden zu Servicetechnikern ausgebildet.

Weniger arbeiten bei gleichem oder eventuell höherem Lohn ( Index ) halte ich nicht für richtig meiner Meinung nach sollten die Arbeitnehmer nach Leistung und können entlohnt werden aber das geht auch nicht denn viele müßten dann noch Geld mitbringen. Früher haben die Menschen mehr für weniger gearbeitet heute will man teilweise deren Inkompetenz auch noch belohnen, das funktioniert nicht. Da wäre es doch besser das Rentenalter herunter zu setzen um Platz für die jüngere Generation zu machen, aber das geht auch nicht man muß länger arbeiten um die offizielle Rente zu bekommen weil man die Altersgrenze erhöht hat aber dafür sollen die Menschen weniger arbeiten bei vollem Lohn, schlechte Politik obwohl sich wahrscheinlich jetzt schon einige darauf freuen.

Das ist Wahlkampfgelaber und kommt nicht. Die Patronatsvertreter und ihre Partei weden euch was blasen!