Mané Galinha will ein ehrliches Leben führen. Der frühere Soldat geht einem geregelten Beruf als Fahrkartenverkäufer nach. Wenn er an der Kasse eines Busses sitzend tagein, tagaus durch Rio de Janeiro fährt, hat er es häufig mit den jungen Drogendealern zu tun, die unberechenbar sind. Als seine Freundin von einem der Gangmitglieder vergewaltigt wird, sieht Mané rot. Er wird sich rächen. Der Film „Cidade de Deus“ (City of God) von Fernando Meirelles und Kátia Lund aus dem Jahr 2002, in dem diese Episode vorkommt, wurde ein Riesenerfolg. Die Rolle des Mané Galinha hat Seu Jorge weit über Brasilien hinaus als Schauspieler bekannt gemacht. Auch ihm war einst Unrecht widerfahren. Sein jüngerer Bruder war bei einem Überfall auf eine Bäckerei getötet worden.

Seine Filmkarriere kam, parallel zur Musik, damals richtig ins Laufen. So schlüpfte Seu Jorge vor gut sechs Jahren in die Rolle von „Marighella“. In dem Regiedebüt seines Schauspielerkollegen Wagner Moura („Tropa de Elite“, „Narcos“) geht es um den brasilianischen Untergrundkämpfer Carlos Marghella, der als Vordenker des Konzepts der linken Stadt-Guerilla gilt. Wie Mané Galinha ist er eine tragische Figur, die 1969 in São Paulo in einen Hinterhalt gelockt und regelrecht hingerichtet wurde. Seu Jorge spielt den charismatischen Helden sanft und humorvoll, aber auch entschlossen, für seine politischen Ideale zu kämpfen.

In „Irmandade“ (Brotherhood) spielt er den Anführer einer Gang, der vom Gefängnis aus deren Geschäfte leitet. Überraschend bekommt er es mit seiner Schwester zu tun, einer ehrgeizigen jungen Anwältin, die von der Polizei als Informantin auserkoren wurde. Die Netflix-Serie ist in der zweiten Staffel zu sehen. Dass es einmal so weit kommen würde, hätte Seu Jorge nicht gedacht. Das 1970 als Jorge Mário da Silva geborene älteste von vier Kindern einer Familie aus Belford Roxo, einer Vorstadt in der Baixa Fluminense von Rio de Janeiro, hatte verschiedene Jobs ausgeübt, vom Reifenflicker, Tischler, Lieferanten und Kartoffelschäler bis hin zum Botenjungen, lebte eine Zeit lang auf der Straße und besuchte abends die Funk-Discos der Metropole am Zuckerhut. Eine Zeit lang verbrachte er beim brasilianischen Militär. Schließlich begann er, Musik zu machen.

Die Anfänge

Als er bei einem Kostümball zusah, wurde er von dem Klarinettisten Paulo Moura und dessen Neffen Gabriel Moura eingeladen, für ein Musikstück vorzusingen. Seu Jorge wurde angenommen und durfte bei mehreren Aufführungen des Teatro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mitwirken. In dieser Zeit lernte er viel über Szenografie, Beleuchtung und Musikproduktion. Und weil er damals obdachlos war, bekam er eine Ecke zum Schlafen. Nicht zuletzt lernte er viele Leute aus der Musikszene kennen.

Seine Band Farofa Carioca hatte Ende der 90er Jahre mit dem Song „Moro no Brasil“ einen ersten Erfolg. Sein Solo-Debüt „Carolina“ nahm Seu Jorge mit dem aus São Paulo stammenden Mario Caldato auf, der auch Produzent unter anderem der Beastie Boys war. Der Titelsong wurde ein internationaler Hit. Seu Jorges Erfolgsrezept ist die Mischung aus Samba mit Funk, Soul, Rap und Reggae, ähnlich wie Musiker vom Schlage eines Carlinhos Brown. Markant ist seine raue, aber ebenso warme Bariton-Stimme. Dem so vielfältigen Genre Samba gewann er immer wieder neue Facetten ab. Für ihn ist Samba nicht nur ein Musikstil, sondern eine Methode, Geschichten zu erzählen. Als in Brasilien noch nicht viele Menschen lesen konnten, wurden sie ihnen mit Sambaliedern vermittelt, die eine große Bedeutung für die brasilianische Gesellschaft haben. „Sie erzählen die Geschichte Brasiliens“, wird der Musiker zitiert.

Seu Jorge ist nicht zuletzt ein Kind der 70er und 80er Jahre. Nach der Bossa Nova ab Ende der 50er und des danach aufkommenden Tropicalismo sowie der Música Popular Brasileira (MPB) war es einmal mehr eine Stilmixtur, die die brasilianische Musik prägte – mit Samba als alles verbindender Grundlage. Die kulturelle Vielfalt des riesigen Landes trug einiges dazu bei. Unvergessen blieb, als Seu Jorge den Song „Tempo perdido“ der legendären Band Legião Urbana nachspielte. Er kam dabei sehr nah an die Stimme des charismatischen und früh verstorbenen Sängers von Legião Urbana, Renato Russo, heran.

Neue musikalische Wege beschritt Seu Jorge mit „Cru“, seinem zweiten Album, aus dem Jahr 2004, auf dem er unter anderem Serge Gainsbourg covert. Es ist fast selbstverständlich, dass das Multitalent mehrere Instrumente spielt – unter anderem Gitarre und Klarinette – und auch David Bowie mit einigen Coverversionen zu seinem Kosmos gehört.

Schwierige Heimat

Der Künstler warnte ein ums andere Mal davor, die Favelas, aus denen er kam, zu idealisieren. Sie seien für niemanden ein guter Ort: „Keine Sicherheit, keine Krankenhäuser, nicht genug sanitäre Einrichtungen, überall nur Dreck und Müll. Ich bin zwar dort geboren, aber ich möchte dort nicht begraben werden.“ Es sei die Aufgabe der Regierung, sich um die Favelas zu kümmern. In einem Interview mit einem brasilianischen Musikmagazin kam er auf den allgegenwärtigen Rassismus in seinem Heimatland zu sprechen: „Für einen Schwarzen ist es in Brasilien sehr schwer, überhaupt ein anständiges, ehrliches Leben zu führen.“

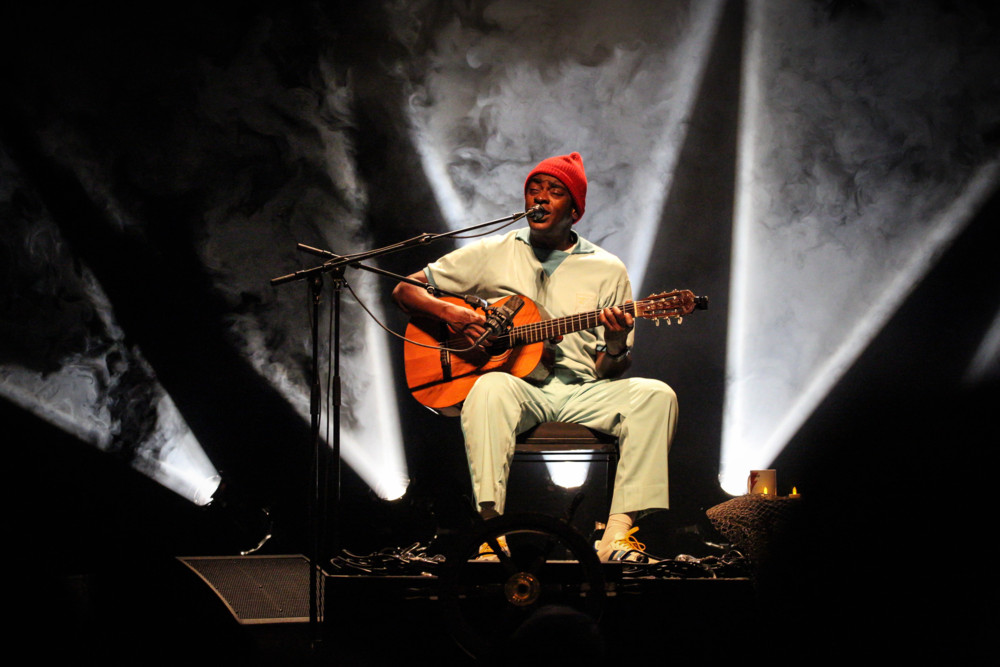

Den kleinen schwarzen Außenseiter könne er nicht abstreifen, sagte er auf einer Tournee durch Europa. Seine Kritik kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daher. Ein bezeichnendes Video ist jenes zu dem Song „Tive Razão“ (Ich hatte recht): Seu Jorge sitzt wie ein Straßenmusiker vor einer Kirche, Passanten werfen ihm etwas Geld in seinen Gitarrenkoffer, schließlich kommt der Priester, gespielt von Bill Murray, aus der Kirche und verjagt ihn.

In seiner Albumtrilogie „Múscias para Churrasco“ portraitiert Seu Jorge verschiedene Menschen und gewann dafür einen Grammy Latino. Nicht immer war er gut auf sein Heimatland zu sprechen. Der Vater von vier Kindern beschloss im Januar 2013, mit seiner Familie nach Los Angeles zu ziehen, um sich mehr seiner Schauspielkarriere zu widmen. Als ihn ein Follower auf Twitter kritisierte, weil er einen Song über die Proteste gegen die damalige Präsidentin Dilma Rousseff geschrieben hatte, sagte Seu Jorge, Brasilien habe ihm nichts gegeben.

Längst ist Seu Jorge wieder zu seinen brasilianischen Wurzeln zurückgekehrt, nicht zuletzt mit seinem jüngsten Album „Bail a la Baiana“. Bahia sei ihm sehr nah, sagt er in einem Interview mit Rolling Stone Brasil, durch das Erbe und die Vorfahren. „Für mich ist Bahia so etwas wie ein kleines Afrika. Meine ganze Abstammung ist in der afrikanischen Identität verwurzelt. Ich kann mich nicht als Brasilianer sehen, ohne mich zuerst als Afrikaner zu sehen. So viel von dieser verlorenen Identität lebt noch immer in Bahia, besonders in Salvador. Es ist eine Stadt, in der 87 Prozent der Bevölkerung schwarz sind. Ihr Wesen als Stadt ist schwarz. Ihre Musik ist brillant und spontan – die Rhythmen und die Art, wie sich die Menschen ausdrücken.“ Das neue Werk, das aus elf Songs besteht, ist ein Mosaik zahlreicher Einflüsse und ein Beispiel für die kulturelle Vielfalt Brasiliens.

Auf „Baile a la Baiana“ mit der Band Conjuntão Pesadão, die Seu Jorge seit Jahren begleitet. „Bei diesem Album geht es um Einheit“, erklärt der Künstler. „Die Musik aus Rio de Janeiro und jene aus Bahia kommen auf natürliche Weise zusammen, denn beide haben ihre Wurzeln in der schwarzen Musik und dem Wunsch, Freude und Kraft zu vermitteln.“ Zu den Musikern, die an dem Projekt beteiligt sind, gehören unter anderem Adriano Trindade, Sidão und Danilo Andrade sowie Peu Meurray und Magary Lord. Sie hat Seu Jorge um sich geschart, um einen weiteren Meilenstein seiner Karriere zu schaffen und ohne seine eigenen Ursprünge jemals zu vergessen.

* Das Konzert in der Rockhal ist bereits ausverkauft.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können