Il y a des questions qu’il faut éviter de poser à un auteur. „Est-ce que votre roman est autobiographique?“ en est une. „De quoi ça parle?“ en est une autre, qui agace au plus haut point Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais et narrateur de „La plus secrète mémoire des hommes“, que l’on soupçonne d’être, surtout quand il développe ses réflexions percutantes sur l’écriture, la communauté des écrivains africains exilés à Paris ou encore la paresse de la critique littéraire contemporaine, le porte-parole ou double de l’écrivain.

Difficile donc de parler de ce roman, d’abord parce que l’œuvre en question est d’une richesse telle qu’il devient ardu de l’évoquer sans se perdre dans les dédales de ses innombrables enchâssements, dans ses subtiles circonvolutions, ses séduisantes digressions et sa folle multiplication des styles, points de vues et techniques narratives, ensuite parce qu’elle contient mainte charge contre ces journalistes et critiques qui „n’évaluaient plus les livres mais les recensaient, entérinant l’idée que tous les livres se valent, que la subjectivité du goût constitue l’unique critère de distinction et qu’il n’y a pas de mauvais livres“, enfin parce qu’elle incite à se méfier de tout cliché relatif à la littérature postcoloniale ou de la littérature de l’exil, sujet d’ailleurs qualifié par un personnage de „plus ennuyeux au monde“: ainsi, Diégane suppliera son ami Musimbwa, qui retourne en République démocratique du Congo et dont un terrible témoignage ouvrira la toute dernière partie du roman, „de ne pas écrire un énième ‚livre sur le retour au pays natal’“.

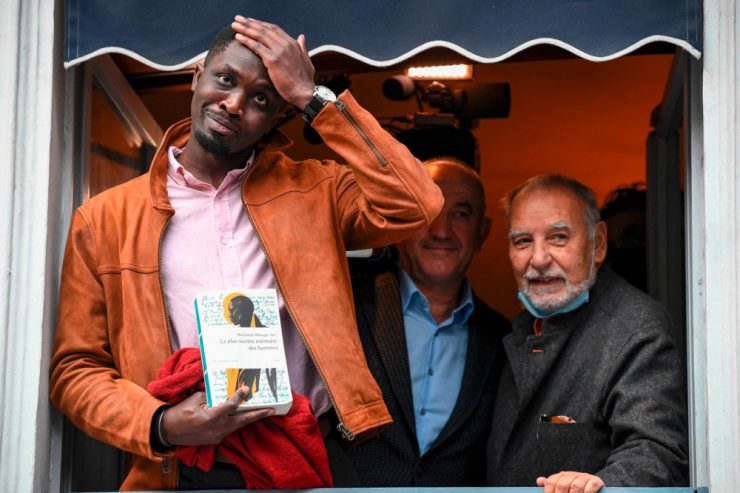

De même, elle met en garde contre toute sorte d’adoubement pour la galerie d’un écrivain africain: „Méfiez-vous, vous écrivains et intellectuels africains, de certaines reconnaissances“, dira le coloc de Diégane. „Il arrivera bien sûr que la France bourgeoise, pour avoir bonne conscience, consacre l’un de vous, et l’on voit parfois un Africain qui réussit ou qui est érigé en modèle. Mais au fond, crois-moi, vous êtes et resterez des étrangers, quelle que soit la valeur de vos œuvres.“

Cet avertissement, outre que le réel vient d’en donner un exemple avec cette sorte de retard ironique sur la fiction qui le caractérise si souvent, nous permet de plonger au cœur de ce roman, donnant au critique l’occasion d’en dire quand même quelques mots, de cette fiction à tiroirs où la voix narrative principale se dissout assez vite dans un tourbillon d’histoires, un enchevêtrement de voix et de destins, plongeant dans l’ivresse et la jouissance du récit sans oublier la méfiance postmoderne et postcoloniale face aux métarécits, disséminant toute propension à un tel récit dominant, colonisateur, dans une narration au pluriel, fragmentée et déhiérarchisée.

Le labyrinthe de l’humain

En 1938, paraît „Le labyrinthe de l’inhumain“, livre fulgurant écrit par un auteur inconnu, dont le nom – T.C. Elimane – n’a de cesse d’intriguer, qu’on qualifiera assez vite de „Rimbaud nègre“ et qui suscitera de vifs débats dans le milieu littéraire de l’époque, la plupart des débats se focalisant plus sur l’origine de l’écrivain que sur le génie saisissant du texte: un critique du Figaro conclura à la lecture du livre que „la civilisation n’a pas encore piétiné les veines de ces négrillons“, d’aucuns regretteront de ne point y avoir trouvé „plus de couleur tropicale, plus d’exotisme, plus de pénétration dans l’âme purement africaine“ alors que d’autres encore se montreront étonnés qu’un Africain sût tant des chatoiements de la langue française. Bref: même les plus bienveillantes des critiques sont au mieux imprégnées de la fierté du colonisateur face aux lents trébuchements du colonisé vers les lumières occidentales, au pis mâtinés d’un mépris raciste criant.

Une accusation de plagiat vient entamer la réputation du livre, qui sera retiré de la vente (l’histoire est inspirée du sort que connut l’écrivain malien Yambo Ouologuem et son „Le Devoir de violence“), les horreurs de la Deuxième Guerre Mondiale achevant de recouvrir du manteau de l’oubli à la fois l’œuvre et son auteur, qu’un mystère épais entoure puisque, tel Thomas Pynchon, il ne se montre ni ne se manifeste en public et ne réagit à aucune des accusations qui le visent.

Une fois la guerre finie, seule Brigitte Bollène, une critique littéraire engagée dans la Résistance, s’acharnera encore avant d’abandonner à son tour. 80 ans après la publication du „Labyrinthe de l’inhumain“, le jeune écrivain sénégalais Diégane Latyr Faye entrera en possession du livre au bout d’une nuit passée avec Marème Siga D., autrice dont les livres exhalent un parfum de scandale et qu’il appellera tantôt „l’ange noire de la littérature sénégalaise“, tantôt „l’Araignée-mère“ et, transformé par sa lecture, partira à la recherche de l’auteur et de l’œuvre avec le souhait secret de découvrir le grand roman qui est en lui, lui qui n’a pour l’instant connu qu’un succès d’estime dans le „ghetto“ de la diaspora africaine de Paris.

Ecrire, ne pas écrire?

Il y a lieu de s’émerveiller, au cours de ce véritable roman-monde, qui fait traverser à son lecteur des pays et des continents, qui saccage avec une force terrible tous les clichés relatifs à la littérature postcoloniale et au cours duquel on verra un éditeur juif naïf rencontrer un officier nazi cultivé aussi affreux et effrayant que le Hans Landa de Quentin Tarantino, deux frères jumeaux se haïr sans jamais (vraiment) se réconcilier, une épouse se camoufler en catin, des critiques littéraires souvent mesquins poussés au suicide, des Sénégalais corrompus par le colonisateur choisir de devenir blancs „en mourant dans une guerre de Blancs, chez des Blancs, d’une balle ou d’une lame de baïonnette blanche“, un auteur africain chambouler le cercle littéraire d’une Argentine minée par la dictature ou encore deux danseuses dans un bar à filles intriguées par l’arrivée d’un homme riche inquiétant, tout cela avec une légèreté époustouflante et avec un air de roman-caméléon qui ne craint ni l’érudition ni l’émotion.

Il y a le sens des transitions, d’une subtilité qui rappelle celle d’un Thomas Pynchon, où l’on passe d’un monde enchâssé à l’autre en un mot embrayeur avec une vitesse et une subtilité impressionnantes, l’auteur réussissant à faire s’effondrer tout un pan de monde fictionnel pour ressusciter un autre – celui dont on était parti –, nous rappelant le pouvoir presque magique, invocatoire des mots et la temporalité (ou: l’atemporalité) propre au récit de fiction.

Il y a l’inventivité narrative, qui lui fait tirer tous les registres – l’on passe aisément d’un récit à voix narrative omnisciente avec adresse au lecteur à un courriel écrit dans un langage cru et qui rapporte un épisode d’une violence (in)ouïe, d’une partie aux tonalités de conte aux effluves de réalisme magique au monologue intérieur d’une femme qui délire, d’un récit enchâssé, d’une lettre écrite ou d’un livre dans le livre à son exégèse, cette exubérance stylistique étant ponctuée par des exercices de style transcendés par leur contexte sémantique: dans un passage virtuose, l’agitation d’une ville est décrite de façon exclusivement olfactive par un homme devenu aveugle. Ailleurs, une scène d’amour est décrite par le prisme d’une goutte de sueur née à la pointe du menton de l’amante et qui lentement traverse le corps de celle-ci dans une micro-odyssée érotique. Il y a d’autres coups de génie, qu’on vous laisse découvrir.

Il y a cette façon dont Mbougar Sarr parvient à construire une œuvre qui est à la fois éminemment littéraire et intrinsèquement politique, qui traverse les tons et registres de l’histoire littéraire, qui fait se marier fiction et réalité, une œuvre à la fois érudite et remontée, qui raconte la déception d’un écrivain suivant malgré lui les traces de son père mort lors de la Première Guerre mondiale, reproduisant sans le vouloir le destin du paternel, poursuivant, comme le dira son oncle, le même rêve – „devenir des savants dans la culture qui a dominé et brutalisé la leur“ – puis le découvrant, là encore tel son père, un affreux cauchemar, ce rêve, déçu qu’on l’ait réduit „à une peau, une origine“, cet écrivain qualifié tour à tour de „plagiaire honteux“, „de mystificateur génial“, „de dévoreur d’âmes“ et de „blessure permanente“, qui „a donné tous les gages culturels de la blanchité et qu’on n’en a que mieux renvoyé à sa négreur“.

Enfin, il y a tout un foisonnement de réflexions sur l’amour et l’écriture, sur la nostalgie et l’identité, sur le déclin de la santé des parents, sur l’amitié et l’engagement politique, des passages qu’on voudra lire et relire, de sorte qu’on sait dès maintenant, une fois ces 460 pages intenses refermées, que „La plus secrète mémoire des hommes“ sera, à l’instar de ce livre mystérieux qu’il enchâsse et dont il est peut-être, quoique le pire et l’abject y côtoient la beauté absolue, le pendant lumineux, un livre qui nous habitera, nous obsédera, dont la richesse ne saura être extraite au bout d’une première lecture et qui pourra changer notre façon de concevoir la littérature.

Car si tel médisant pourra, tel Gombrowicz, qui aurait formulé cette critique à l’égard de l’œuvre d’Elimane, lui reprocher „ses inutiles virtuosités de premier de la classe qui a tout lu“, force est de constater que c’est cette virtuosité même, parce qu’elle n’est jamais gratuite, qu’elle ne perd jamais de vue la cohésion narrative et qu’elle sert la force politique du récit, qui transforme cette „plus secrète mémoire des hommes“ en livre qui fera date.

Info

„La plus secrète mémoire des hommes“ de Mohamed Mbougar Sarr

Editions Philippe Rey/Jimsaan 2021

462 pages, 22 euros

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können