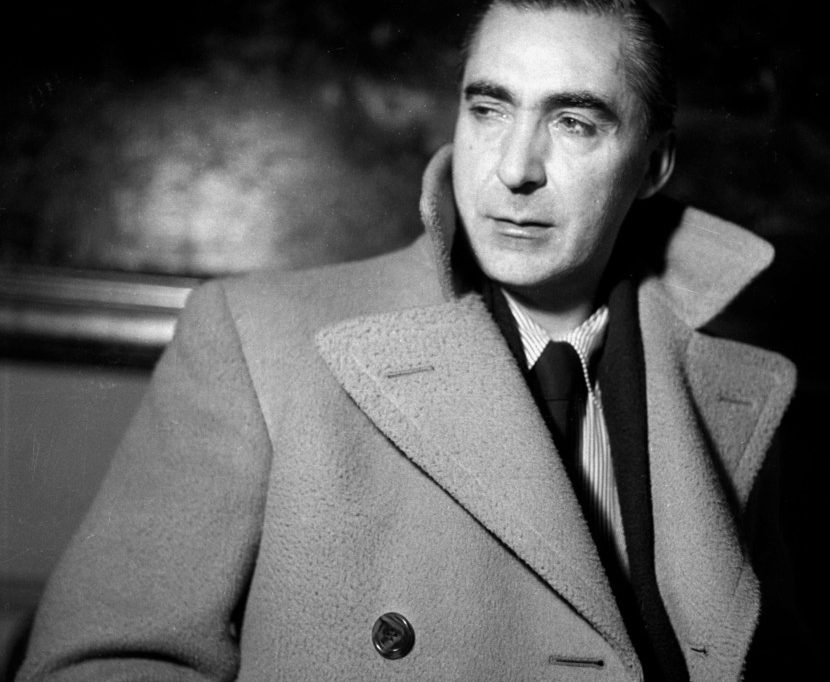

Curzio Malaparte gehört wohl zu den interessantesten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Schon seine Biografie hat es in sich. Der Autor führte ein abwechslungsreiches Leben. Geboren 1898 unter dem Namen Kurt Erich Suckert in der toskanischen Stadt Prato als Sohn eines sächsischen Ingenieurs und Unternehmers sowie einer Mailänderin, verließ er mit 16 das Elternhaus, um Soldat zu werden und schloss sich noch vor dem Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg einer Sondereinheit der französischen Fremdenlegion an, der Garibaldi Legion, und kämpfte dann in der italienischen Armee gegen die Deutschen. Nach dem Krieg wurde er Diplomat in Warschau.

Curzio hatte man ihn schon in der Kindheit genannt. Sein Pseudonym legte er sich später in Anspielung auf Bonaparte zu: Malaparte als „böser Teil“ des Menschen. Ohne sich wirklich anzupassen, wurde er zuerst Faschist und beteiligte sich 1922 am Marsch auf Rom. Später wurde er Gegner Benito Mussolinis, aus der Faschistischen Partei ausgeschlossen und auf die Insel Lipari verbannt. Danach landete Malaparte im Hausarrest, bevor er als Korrespondent des Corriere della Sera aus Ostafrika berichtete. Im Zweiten Weltkrieg war er Kriegsreporter in verschiedenen Ländern und angeblich Spion der Amerikaner. Später wurde er Kommunist, reiste durch China und fand Mao Zedong sympathisch. 1957 starb er an Lungenkrebs.

All dies brachte ihm in Italien den Spitznamen Chamäleon ein. Ironischerweise hatte er bereits Ende der 20er Jahre eine Satire auf Mussolini mit dem Titel „Don Camaleón“ geschrieben. Malaparte war außerdem Chefredakteur der Zeitung La Stampa. Er lebte das ausschweifende Leben eines Dandys und Exzentrikers. Seine Villa auf Capri, die er erbauen ließ und in der später Jean-Luc Godard den Film „Le mépris“ drehte, war ganz nach seinem Geschmack. Malaparte nannte sie „ein Haus wie ich: traurig, hart und streng“. Vor allem aber war er Autor von Büchern wie „Kaputt“ (auch im italienischen Original) und „Die Haut“ (La Pelle), zweier Meisterwerke mit weltliterarischer Bedeutung.

Sodom und Gomorrha

„Die Haut“ spielt 1943 in Neapel. Es ist nach den Worten von Florian Illies „ein kühnes, irritierendes, verstörendes, schamloses, verwirrendes, unerhörtes, vermessenes, mitreißendes, unerträgliches, großes und vor allem: überforderndes Buch“. In seinem Vorwort zu „Die Haut“ schreibt der deutsche Journalist und Autor: „Die Überforderung beginnt mit den allerersten Worten, der brutalen Widmung Malapartes an den Colonel Henry Cumming und die ,guten‘ amerikanischen Soldaten, die ,vergebens für die Freiheit Europas gestorben sind‘.“ Illies nennt den im vergangenen Jahr neu auf Deutsch erschienenen Roman „epochal“. Er handle von der Widerstandskraft des Alten Europa im Moment seiner größten Gefährdung. Neapel ist die erste große europäische Stadt, die vom Faschismus befreit wird. Als die US-Amerikaner dort am 1. Oktober 1943 eintreffen, bringen sie nach Malapartes Worten die „Pest“: eine Krankheit, die nicht den Körper, sondern die Seele zersetzt. Das faschistische Italien habe den Krieg „ruhmreich verloren“, um auf die der Alliierten zu wechseln und ihn doch noch zu gewinnen.

Neapel entwickelt sich zu einem Sodom und Gomorrha. Jeder verkauft jeden. Die Einwohner verkaufen ihre Frauen und Kinder an die Soldaten – für eine Dose Fleisch oder eine Schachtel Zigaretten. Ihnen geht es vor allem darum, ihre titelgebende „Haut“ zu retten: „Heute leidet und foltert man, mordet und stirbt, aber nicht mehr, um die eigene Seele zu retten, sondern nur, um die eigene Haut zu retten.“ Weiter heißt es: „Diese ekelhafte Haut, seht Ihr? Während ich dies sagte, kniff ich mit zwei Fingern die Haut auf dem Handrücken zusammen und zog sie hin und her.“ Die Pest ist die moralische Seuche, die in die Stadt eingezogen ist, eine korrupte Welt, in der alles zur Ware geworden und Prostitution allgegenwärtig ist. Jeder verkauft jeden. Auf die Frage eines Generals, warum die Menschen so amoralisch geworden seien, antwortet Malaparte: „Es ist die moderne Zivilisation, die Zivilisation ohne Gott, welche die Menschen zwingt, ihrer eigenen Haut eine solche Bedeutung beizumessen. Es ist nichts als die Haut, was heute zählt.“ Der Autor erzählt den Kampf um die eigene Haut in grausigen Bildern. Er betreibt eine Ästhetisierung des Schreckens, eine grelle Überzeichnung.

Malaparte beschreibt etwa, wie ein Panzer einen Mann überrollt und zerquetscht. Dessen Körper erinnere ihn an ein Stück gestärkter Wäsche. Man könne sie an einer Stange befestigen und wie eine Fahne schwenken – die Fahne Europas: „Unsere Haut ist unser wahres Vaterland.“ Es ist „eine jener ungeheuerlichen Szenen, die keiner vergessen wird, der dieses Buch gelesen hat“, schreibt Illies. In dem Kapitel „Die Jungfrau von Neapel“ begleitet der Ich-Erzähler einen US-Offizier zur Vorführung einer jungen Neapolitanerin, bei der Soldaten in einer Schlange stehen, um für einen Dollar einen Blick auf ihre Jungfräulichkeit zu werfen. An anderer Stelle vermag der Ich-Erzähler das Grauen in Szene zu setzen, wenn er von erhängten Juden in der Ukraine erzählt oder von der Höllenqual der phosphorverklebten Menschen im bombardierten Hamburg.

Das ist Europa jetzt: ein Haufen verfaultes Fleisch

Der Autor beschreibt die Befreiung Italiens als weitere Besetzung. Die Amerikaner werden als Idealisten dargestellt, naiv und optimistisch – und als „Konkursliquidatoren Europas“, zitiert Illies den Malaparte-Biografen Maurizio Serra. Den Besiegten wird Käuflichkeit vorgeworfen. Malaparte schmerzt in dem Roman vor allem der „selbstverschuldete Tod der abendländischen Kultur“ und „dass Sexualität zu einem demütigenden und erniedrigenden Tauschgeschäft geworden ist“. Der Hass des Ich-Erzählers gilt vor allem Homosexuellen, die nur nach Neapel gekommen seien, um ihre Neigung auszuleben. Er spricht von seiner Generation als einer „weibischen“. Der Übersetzer Frank Heibert schreibt über die „galoppierende Homophobie“ des Ich-Erzählers: „Ich kann diese Haltung der massiven Ablehnung und Abwertung als Arbeitsinstrument benutzen, auch wenn ich mich potenziell selbst gemeint und attackiert fühlen muss.“

Im Nachwort erklärt Heibert, dass ihn als 21-jährigen Studenten die Homophobie unvorbereitet und heftig getroffen hätten. „Mein Heranwachsen als schwuler Jugendlicher in der bundesdeutschen Provinz Mitte der 1970er Jahre, voller Selbstzweifel und Ängste, lag noch nicht lange zurück, und Malapartes Attacken schlugen genau in diese Kerbe.“ Heute betrachte er Malaparte als Mann seiner Zeit, in der die Diskriminierung des „Anderen“, gleich welcher Ausprägung, „einfach unhinterfragte Norm war“. Doch kann man das dem Autor verzeihen? Von anderen Formen der Diskriminierung in der Haltung des Erzählers fehle jede Spur, betont Heibert. In seiner Übersetzung verwendet er den Begriff „Schwarze Soldaten“ anstatt des zu jener Zeit gebräuchlichen N-Worts.

Malaparte geht in seinen Beschreibungen häufig ins Groteske über und ist nicht selten nah am Kitsch. Wenig gnädig zeigte sich die Stadt Neapel, die dem Schriftsteller einen Bann auferlegte, weil er deren Bewohner verunglimpft habe. Während die Deutschen noch die Stadt bombardieren, bricht der Vesuv aus und werden die Menschen aus ihren unterirdischen Verstecken gejagt, in die sie vor den Bomben geflohen sind. Neapel versinkt in Not und Elend. Die Menschen kämpfen ums bloße Überleben. Der Ich-Erzähler beobachtet dies als ein Zyniker, der Europa am Ende sieht: „Das ist Europa jetzt: ein Haufen verfaultes Fleisch.“

Verstörende Zumutung

Nach dem Erfolg von „Kaputt“ (1944), neu übersetzt 2005 im Wiener Zsolnay Verlag erschienen, in dem es um eine fiktionalisierte an der Ostfront geht, ist „Die Haut“ Malapartes zweiter großer Roman. Oft mit Louis Ferdinand Céline verglichen, beschreibt er Symptome des Verfalls im Zeitalter der Extreme. Der Roman wurde ein Riesenerfolg, seine ersten Übersetzungen auf Deutsch 1950 zu einem Bestseller, ebenso wie „Kaputt“. Auch wenn der Roman verstörend und bisweilen eine Zumutung ist, entwirft Malaparte ein Sittenbild Italiens der damaligen Zeit. Die Unschärfe zwischen Realität und Fiktion macht ihn zu einem Vorläufer der autofiktionalen Erzählkunst.

Doch nicht nur: Wie Heibert anmerkt, wechselt das erzählende Ich zwischen drei verschiedenen Blicken, oft sogar innerhalb einzelner Szenen. Um diese Blickwinkel zu formulieren, setzt der Autor jeweils andere sprachlich-stilistische Mittel ein: zum einen in einem realistisch wirkenden Reportage-Stil, zum anderen mit fließenden Übergängen ins Surreale und Groteske, wobei die Inhalte bruchlos weiter als „Realität“ serviert werden, nur „wilder, intensiver, extremer“, so der Übersetzer, und schließlich eine dritte Art des erzählerischen Blicks auf einer philosophischen Ebene. Nicht zu vergessen sind die großartigen Naturbeschreibungen: „Ich hatte keine Kraft mehr für den Anblick leidender Menschen (…). Hinter dem fernen Bogen des Golfs erhob sich kahl und gespenstisch der Vesuv, die Flanken zerkratzt von den Krallen des Feuers und der Lava, aus tiefen Wunden blutend, die Flammen und Rauchwolken ausspien.“

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können