Raketenangriffe aus Israel, Vergeltungsschläge im Gaza-Streifen, dazu terroristische Angriffe von Hamas und Hisbollah – für Hannah Arendt wäre die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten eine Bestätigung ihrer Befürchtungen gewesen, was passieren könne, gelänge es nicht, ein friedliches Miteinander von Palästinensern und Juden in der Region zu schaffen. Und auch die Entwicklungen der Auseinandersetzungen totalitärer Regime in anderen Teilen der Welt hätten das Engagement und kritische Beobachten der politischen Theoretikerin herausgefordert.

Davon darf man zumindest überzeugt sein, liest man die jüngst erschienene Biografie Hannah Arendts, die der Münchner Philosoph Thomas Meyer auf gut 520 Seiten publiziert hat. Meyer kennt sich aus mit dem Leben und Werk Hannah Arendts. Der Biografie ging die Veröffentlichung einer Studienedition wichtiger Schriften von Arendt voraus. Neben „Eichmann in Jerusalem“ findet der Leser auch ihre Dissertation „Der Liebesbegriff bei Augustinus“ sowie die geplante Habilitationsschrift „Rahel Varnhagen – Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik“.

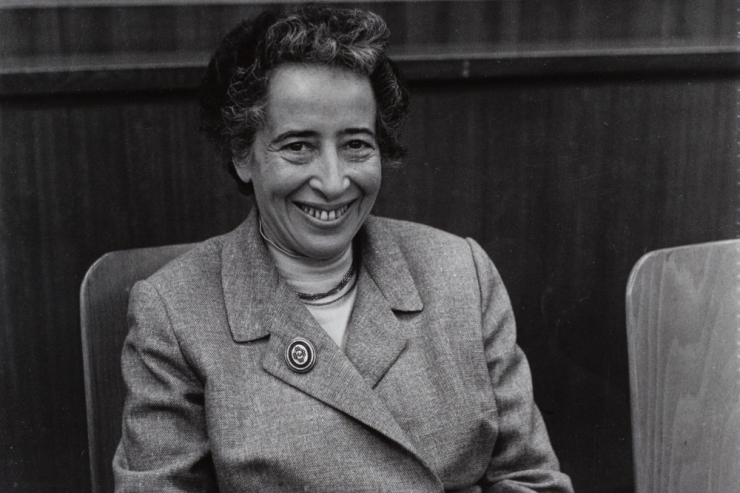

Eine Biografie über Hannah Arendt? Weiß man in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts nicht schon alles über diese streitbare, kämpferische und aufklärende Jüdin und – ja – Philosophin? Wirklich zahllos scheinen die Publikationen zu Arendt zu sein, und dennoch vermag es Thomas Meyer, ihr Leben noch einmal aus einer neuen Sicht zu betrachten. Meyer ändert den Blickwinkel auf Arendt völlig, betrachtet sie eben nicht aus der heutigen Perspektive, sondern versucht, mit zeitgenössischen Dokumenten und Berichten ihr Leben nachzuzeichnen. Und daraus ihr Handeln, ihr Schreiben und ihre Reaktionen auf das Zeitgeschehen nachvollziehbar zu machen. Mit akribischer Recherche und der Publikation neuer, bis dato unbekannter Dokumente gelingt es Meyer, den Denk- und Entwicklungsprozess Arendts ebenso aufzuzeigen wie die Quellen und Reaktionen der Irrtümer, die der Zeitzeugin und Publizistin während ihres Schaffens unterlaufen sind.

Wurzeln im jüdischen Königsberg

Eine derartige publizistische Aufgabe, wie sie sich Meyer mit der Biografie vorgenommen hatte, verlangt Auswahl und Konzentration. Schon bislang allzu Bekanntes wird daher ausgespart, der Lebensbeginn und die Jugendjahre Arendts im ostpreußischen Königsberg werden nur knapp umrissen. Meyer greift die Königsberger Zeit erst in einem späteren Teil des Buches wieder auf, wenn er darlegen will, aus welch intellektuellem und belesenem jüdischen Umfeld Hannah Arendt entstammte. Ob assimiliert oder traditionell jüdisch, das liberale Bildungsbürgertum in Königsberg, der Wirkungsstätte Immanuel Kants, prägte Arendts Zeit des Heranwachsens und gab bereits früh den Wegweiser, sich Philosophie und Welterkenntnis zuzuwenden.

Folgerichtig – so beschreibt es Meyer – wandte sie sich den zeitgenössischen Stätten zu, an denen moderne Philosophie betrieben wurde. Arendt kam nach Marburg, um bei Martin Heidegger und Edmund Husserl zu studieren, setzte ihre Studien dann bei Karl Jaspers – dem lebenslangen Freund – in Heidelberg fort. Sie promovierte zum Liebesbegriff bei Augustinus, wollte sich dann mit einer Schrift zum europäischen Judentum, verkleidet in eine Lebensgeschichte der Rahel Varnhagen, habilitieren. Bis dann die erste Zäsur kam: 1933 ergriffen die Nazis in Deutschland die Macht, Antisemitismus wurde zur Staatsdoktrin, ohne dass zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar war, dass hieraus das größte Verbrechen an der Menschheit, die Shoah, die geplante Ermordung der europäischen Juden, entstehen sollte.

Die Folgen: Emigration nach Frankreich, Engagement für die verfolgten Juden. Emigration in die USA und publizistischer Kampf gegen den Nazismus und seine Auswüchse.

Engagierte, aber nachdenkliche Zionistin

Der Schnitt 1933, so zeigt es Meyer auf, war nicht nur eine Trennung von der Philosophie, eine (zeitweilige) Abkehr von Heidegger, der sich den Nazis andiente, er war vor allem ein aktives Zuwenden zur jüdischen Gemeinschaft. In ihren Schriften zum Antisemitismus, der nun zu einer Staatsdoktrin geworden war, zeigt Arendt auf, dass dem Judentum weder der Rückzug in eigene Räume noch die mitunter verzweifelten Versuche der Assimilation genutzt hatten. Einzig ein klares Bekenntnis zum Judentum kann die Lösung sein.

Folgerichtig – und hier von Meyer erstmals in dieser Ausführlichkeit beschrieben – engagierte sich Hannah Arendt in der praktischen, politischen Arbeit. Mehrere Jahre bis zu ihrer Übersiedlung in die USA arbeitete sie für die Jugend-Aliyah, für die Auswanderung jüdischer Jugendlicher nach Palästina, für den Aufbau jüdischer Kibbuzim und Siedlungen, für eine lebenswerte Alternative zur Verfolgung in Deutschland und schließlich im von den Nazis besetzten Europa. Meyer spürt hier bislang unbekannte Dokumente, Briefe und Zeitzeugenaussagen auf, die bereits ein wichtiges Licht auf späteres Schreiben und Handeln werfen.

Das Verbrechen, das nicht hätte geschehen dürfen

Die zweite Zäsur nach der nazistischen Machtübernahme war die Shoah. Das schier Undenkbare war eingetreten: die staatlich geplante, organisierte und ausgeführte Ermordung der europäischen Judenheit. Die Shoah änderte im menschlichen Zusammenleben alles. Das Verbrechen, das „nicht hätte geschehen dürfen“ (Arendt), beschädigte die Substanz der Menschheit dauerhaft. Und als Beobachterin des Eichmann-Prozesses in Jerusalem konstatiert sie erschrocken, dass die Wiederholung dieses Verbrechens wahrscheinlicher geworden ist, als es sein erstes Auftreten je war.

In einem mehrfach vom Autoren zitierten Gespräch mit Günter Gaus erklärte Hannah Arendt auf die Frage, was der Antrieb all ihres Arbeitens wäre: „Ich muss verstehen …“

Doch was sich mit dem Eichmann-Prozess offenbarte, war nicht zu verstehen, mit menschlichen Sinnen nicht zu greifen. Und so blieb Eichmann, der Bürokrat des staatlich angeordneten Mordes, die „Banalität des Bösen“. Und der mangelnde, weil aussichtslose Widerstand der Juden gegen die Shoah für Arendt unbegreiflich. Meyer arbeitet heraus, dass dieser Erkenntnisstand aus der Zeit geboren war. Noch war der Eichmann-Prozess ein Präzedenzfall, hatten die Ermittlungen im Frankfurter Auschwitz-Prozess erst begonnen.

Dies zu begreifen, macht Thomas Meyer mit seiner Biografie und dem historischen Blick aus der vergangenen Zeit deutlich. Und das Buch heute zu einer wertvollen Ergänzung der Arendt-Forschung.

Infos

Thomas Meyer: „HannahArendt – die Biografie“

Piper-Verlag, München 2023

28 Euro

ISBN 987-3-492-05993-0

Link zum Foto: sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de/liste/contrib-detail/hannah-arendt-auf-dem-1-kulturkritikerkongress-10218949

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können