10. November 2025 - 7.04 Uhr

Critique littéraireDans „Le livre de Kells“ Sorj Chalandon explore les visages multiples de la violence

Le récit des années de formation et des luttes de l’extrême gauche dans les années 1970 constitue le creuset de l’œuvre de Sorj Chalandon, journaliste et romancier dont chaque livre explore la violence et ses métamorphoses. Lauréat du prix Médicis („Une promesse“, 2006) et du Grand Prix du roman de l’Académie française („Retour à Killybegs“, 2011), Chalandon, également récompensé du prix Albert Londres en 1988, poursuit dans „Le livre de Kells“ (Grasset, 2025) une plongée intime au cœur de ses origines et de ses fantômes.

Une œuvre née de la violence

Au centre de son écriture, la violence subie par les enfants: celle de la domination paternelle („Enfant de salaud“), de la trahison („Mon traître“, „Retour à Killybegs“), ou encore de la misère sociale („L’Enragé“, „Le jour d’avant“). Mais cette violence n’est jamais gratuite: Chalandon cherche à en déchiffrer les mécanismes, à comprendre comment elle façonne les êtres et leurs fidélités. L’ombre du père mythomane et tyrannique plane sur tous ses livres. En contrepoint, l’amitié, la fraternité et la solidarité incarnent des forces de survie – qu’il s’agisse de l’ami fidèle qui aide à parler, des femmes unies face à la maladie ou d’un groupe réuni par un pacte.

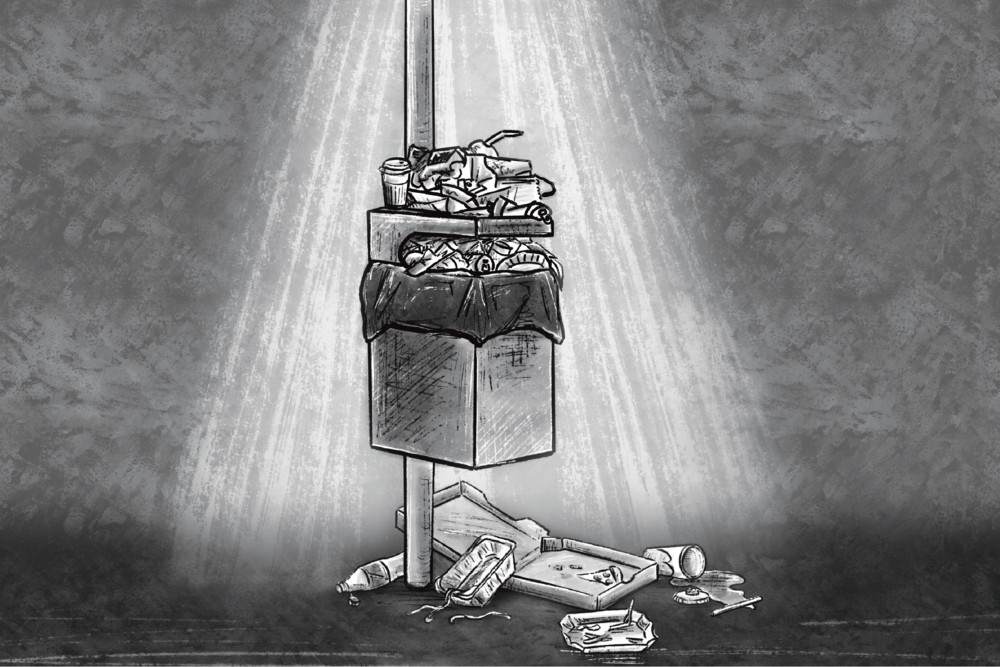

Le mensonge et la trahison occupent également une place centrale: le roman met en miroir le point de vue de ceux qui trahissent et de ceux qui sont trahis, en écho à l’histoire personnelle de Chalandon, où l’expérience du père tyrannique et menteur a façonné sa sensibilité à la fidélité et à l’injustice. Or dans „Le livre de Kells“, Chalandon revisite l’enfance meurtrie et l’arrachement au foyer. Le narrateur, battu par son père – „l’Autre“ –, s’enfuit et trouve refuge dans la rue. Il emporte peu de choses: une carte postale du „Book of Kells“, un exemplaire de „La Nausée“ et un formulaire d’émancipation. Ces objets deviennent les symboles de son identité nouvelle. Guignol, figure de l’enfance, cède la place à Kells, nom de survie: „noms clandestins, identités de contrebande“.

Son errance le mène vers les milieux militants où il croisera Sartre. Mais avant la rencontre, c’est la descente aux enfers: la faim, le froid, la peur. Chalandon restitue la rue avec un réalisme poignant, dans la lignée de Simenon: „Chacun chez soi, et moi dehors. Kells le marginal, couché sur un paillasson rêche aux odeurs de bétail“. Pourtant, même dans la détresse, subsistent des gestes de dignité – un bain chaud, un regard bienveillant – qui font de la misère un espace d’humanité. Le roman insiste sur la manière dont la culture peut offrir une forme de salut et d’émancipation. La rencontre avec l’ouvrage de Kells ou avec Sartre n’est pas purement symbolique: elle ouvre au narrateur un espace de réflexion, de pensée et de projection dans un monde plus vaste que la rue, permettant une reconstruction identitaire.

Une fraternité perdue

La rue conduit Kells vers une autre famille: les militants maoïstes de la Gauche prolétarienne. Autour de lui se rassemblent des figures qui deviennent autant de maîtres et de frères d’armes. Denis, l’immigré chilien, lui apprend les techniques de combat de rue et croit à la révolution violente, persuadé que la brutalité du pouvoir provoquera le soulèvement. Yves, l’instituteur qui cite René Char, l’accompagne dans ses lectures et l’aide à passer le bac en candidat libre, tout en doutant du recours aux armes. Daniel, le premier à l’héberger, perçoit que tout est à réapprendre et s’interroge sur l’erreur du mouvement: „Et si on avait tort sur tout? On se disait l’avant-garde, mais l’avant-garde de quoi?“. Marc, l’ouvrier de chez Renault, crie sa désillusion: „Pourquoi vous êtes venus me faire rêver? J’étais tranquille à la chaîne.“ Enfin, Eric, que l’excipit révèle être un policier infiltré, incarne la trahison qui hante l’œuvre entière de Chalandon.

Ces figures composent un monde disparu, celui d’une jeunesse idéaliste qui croyait pouvoir changer la société et qui finit broyée par l’histoire. Mais malgré l’échec politique, ce réseau humain permet au narrateur de survivre et de se construire. Il découvre la fidélité, l’amitié et la solidarité comme forces de protection et d’éducation. Ces relations deviennent le terreau sur lequel l’écriture pourra germer. Le roman prend alors la forme d’un tombeau pour ses compagnons perdus, transformant le récit en thrène et la mémoire collective en hommage.

Ecrire pour survivre

Au-delà du récit d’errance et d’engagement, „Le livre de Kells“ raconte la naissance d’un écrivain. Le jeune homme découvre dans la littérature une voie de rédemption: la culture, dit Chalandon, „permet le pardon“. Entrer „le cœur étoilé“ à „Libération“ marque la sortie des ténèbres – une autre forme de combat, mais sans trahison. Le roman illustre également la conscience aiguë de la précarité et de l’exclusion: les expériences de rue, les petits boulots, la peur constante, et la survie alimentaire transforment la sensibilité du narrateur. Chalandon montre que l’expérience de la pauvreté et de l’abandon nourrit une empathie singulière pour les victimes de la violence sociale et politique. Ces thèmes résonnent avec les autres ouvrages de Chalandon sur la guerre d’Irlande, le Liban et les enfants victimes de la violence familiale ou sociale. A travers ce roman de formation, Sorj Chalandon revisite son passé pour en tirer une leçon universelle: la fidélité aux vivants et aux morts, la dignité dans la pauvreté, la fraternité comme ultime résistance. „Le livre de Kells“ n’est pas seulement un retour sur soi, mais une méditation sur ce que la douleur, la colère et la mémoire peuvent encore sauver.

En définitive, le roman montre comment la mémoire, l’amitié et la culture se conjuguent pour offrir au narrateur une seconde naissance. La narration, réaliste mais poétique, mêle l’intime et le politique, le vécu personnel et l’histoire collective, offrant ainsi au lecteur une plongée dans l’esprit d’une génération et dans la construction de l’identité d’un écrivain. La rue, la lutte, les rencontres et les lectures deviennent autant de passages initiatiques qui transforment le chaos en force créatrice et l’errance en écriture salvatrice.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können