Die Kriminalität im Großherzogtum war in der ersten Hälfte der 1980er Jahre nur leicht angestiegen. In der belgischen Provinz Brabant hingegen gab es ab 1982 eine Reihe von brutalen Raubüberfällen. Die „Tueurs du Brabant“ hatten es u.a. auf Juweliere und Supermärkte abgesehen. Ihre Waffen stammten größtenteils aus Depots der Polizei. Die Bande ging dabei nicht nur mit besonderer Präzision und Professionalität vor, sondern mit äußerster Brutalität und Kaltblütigkeit. Bei ihren Verbrechen wurden 28 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Die Gangster erschossen selbst unbeteiligte Passanten. So kamen bei einem Überfall auf einen Delhaize-Supermarkt in Overijse Ende September 1985 fünf Menschen ums Leben, bei einem weiteren im ostflämischen Aalst acht.

Die Täter, meistens maskiert, wurden bis heute nicht vollständig identifiziert. In der belgischen Öffentlichkeit entstanden verschiedene Theorien: So wurden die Killer von Brabant mit einer Verschwörung innerhalb des belgischen Stay-behind-Netzwerks in Verbindung gebracht. Die Ermittlungen sollten im Juni 2024 eingestellt werden, doch ein Opferanwalt verhinderte dies. Zwei Jungen im Alter von sieben und neun Jahren hatten bei dem Überfall in Aalst zwei Autos wegfahren sehen und deren Nummern notiert. Diese Spur war jedoch nie ernsthaft verfolgt worden. Außerdem fand ein früherer Polizist bei einem der ersten Überfälle Hinweise auf eine Verbindung zu den beiden mittlerweile verstorbenen französischen Gangsterbrüdern Thierry und Xavier Sliman aus Charleville-Mézières.

Auftakt der Raubserie

Im sonst eher friedlichen Luxemburg überfallen im März 1983 in Dippach zwei Männer eine Renault-Werkstatt. Als sie vom Besitzer überrascht werden, greifen sie zur Waffe. Drei Tage später wird eine Tankstelle in Steinfort überfallen. Schon beim Betreten feuert einer der Täter auf den Pächter einen Schuss ab. Bei dem Vermummten handelte es sich, wie sich später herausstellen sollte, um Jos Bernardy. Der damals 28-Jährige bildete mit dem drei Jahre jüngeren Nico Reisdorff und dem zu diesem Zeitpunkt 26-jährigen Guy Hertert den Kern einer Bande, die zwischenzeitlich auf rund ein Dutzend Personen angewachsen war. Die drei früheren Heimzöglinge hatten bereits im Gefängnis im Grund eingesessen. Ihnen schloss sich im Juli 1985 Carlo Fett an, ein 22-Jähriger aus Waldbillig. Die Gruppe wurde daher die Waldbilliger Bande genannt.

In ihrer Anfangszeit begingen sie vor allem Tankstellenüberfälle, bevor sie sich auf Banken spezialisierten – bis auf den Überfall auf einen Juwelierladen. Ein Merkmal ihrer Verbrechen war, dass sie besonders gut vorbereitet und professionell ausgeführt wurden, betonten die damaligen Polizeiermittler: „Der abwechselnde Einsatz der verschiedenen Täter wurde auf lange Sicht geplant. Die Details wurden nur im kleinsten Kreis besprochen. Die Tatobjekte wurden sorgfältig ausgesucht und im Vorfeld genauestens inspiziert. Fluchtwege wurden in Bezug auf die eingeschätzten territorialen Einsatzmöglichkeiten der Polizeiorgane festgelegt. Zum Einsatz kamen stets ausgesuchte Fahrzeuge, die die Bande stahl, ohne die geringsten Einbruchspuren zu hinterlassen“, schreibt Jim Welsch, Konservator des Geschichts- und Kriminalmuseums, in „Mord und Totschlag“, in seinem Beitrag für den Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung des historischen Museums der Stadt Luxemburg vom Juli 2009 bis März 2010, die Kriminalität, Justiz und Strafverfolgung zum Thema hatte.

Die Autos der Waldbilliger Bande wurden meist umlackiert und mit gefälschten Kennzeichen versehen. Zudem legten die Täter häufig falsche Spuren, wie sie in Interviews mit dem Journalisten Guy Weber für eine RTL-Sendung freimütig erzählten. Sie verfügten zudem über ein ganzes Waffenarsenal. Ihre Beute verteilten sie nach einem festgelegten Schema. Die Gruppe hatte, konstatiert Jim Welsch, strenge Regeln und eine mafiaähnliche Struktur. Innerhalb der Bande sei ein Klima der Angst geschaffen worden, erklärt der Autor. Interne Reibereien hätten schließlich dazu geführt, dass fünf Komplizen und Mitwisser – vier Männer und eine Frau – bei Waldbillig auf grausame Art hingerichtet wurden: neben dem früheren Bandenmitglied Eloi Steines und dessen Freundin Patricia Fettes waren dies Jean Szabo, Robert Kerschen und ein weiterer Mann, Armand Welter, mit dem die Bande eine Rechnung offen hatte. Die Leichen wurden zerstückelt, verbrannt, die Überreste verstreut.

Vom großen Coup zur Katastrophe

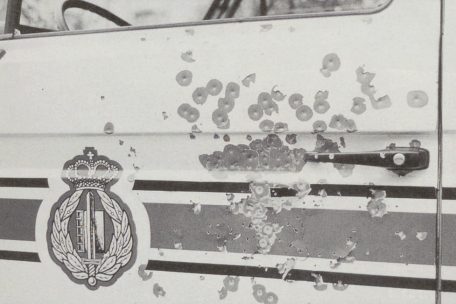

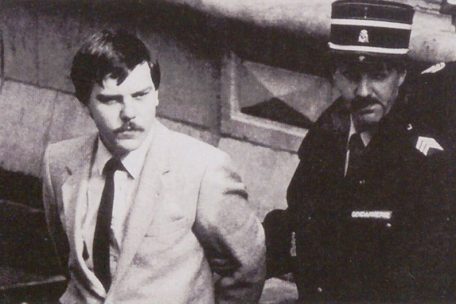

Der letzte Überfall der „Waldbilliger“ fand schließlich am 30. Oktober 1985 auf die Banque Internationale à Luxembourg (BIL) am Boulevard Royal statt. Es sollte ihr größter Coup sein, wie Bernardy und Hertert später erzählten – doch es wurde eine Katastrophe. Zum ersten Mal war Carlo Fett, als unkontrollierbarer Psychopath geltend, bei einem Bankraub mit von der Partie. Ein entscheidender Fehler, wie seine Komplizen später zugaben. Fett schoss schon beim Betreten der Schalterhalle um sich, und beim Verlassen des Bankgebäudes wurde der Streifenpolizist Patrice Conrardy, der zusammen mit einem Kollegen am Tatort eingetroffen war, tödlich getroffen. Die Täter nahmen außerdem Geiseln – eine wurde von der Polizei versehentlich angeschossen – und konnten fliehen. Ihre spektakuläre Flucht quer durchs Land endete, nach mehreren Schusswechseln mit der Polizei, letztendlich mit der Festnahme der Bandenmitglieder.

Knapp dreieinhalb Jahre später, im Frühjahr 1989, wurden insgesamt sechs Männer vor Gericht gestellt: darunter die BIL-Räuber Fett, Hertert und Bernardy sowie der zum Zeitpunkt des Bankraubdesasters bereits inhaftierte Nico Reisdorff. Die Urteile lauteten am 9. Mai 1989: viermal lebenslänglich. „Unmittelbar nach den Ereignissen setzte die (…) Mythenbildung um die Taten der Bande ein“, schreibt Welsch. Nach der bis zu der Raubserie der „Waldbilliger“ für Luxemburger Verhältnisse unbekannten Eskalation der Gewalt und auch außergewöhnlich hohen Gewaltbereitschaft der Täter sowohl bei ihren Überfällen als auch bei der Regelung ihrer bandeninternen Konflikte wurden die Sicherheitskräfte besser ausgerüstet. Nicht zuletzt wurden Fragen nach der Qualität des Luxemburger Strafvollzugs aufgeworfen, schreiben die Herausgeber von „Mord und Totschlag“ und wiesen darauf hin, dass sämtliche Haupttäter bereits vor ihrer Raubserie Strafen in Gefängnissen verbüßt und Aufenthalte in Erziehungsheimen hinter sich hatten.

Jugendschutz und Strafvollzug im Visier

In den Interviews zur RTL-Sendung „DNA“, die der Schriftsteller Guy Helminger moderierte und für die Guy Weber recherchierte, sprechen Bernardy, Hertert und Reisdorff mit Weber über die prägende Heimerfahrung und die traumatisierende Zeit als Minderjährige im Grund-Gefängnis, das für sie eine schreckliche „Schule des Lebens“ gewesen sein muss. Dass dabei die Resozialisierung bei den jungen Kriminellen fehlschlug, zeigte sich nicht nur am Beispiel der Waldbilliger Bande, sondern auch in vielen anderen Fällen, wie der Autor dieser Zeilen in Gesprächen mit jugendlichen Straftätern erfuhr: Nicht nur die Resozialisierung ist bis heute ein Stiefkind des luxemburgischen Strafvollzugs – dabei sollte sie die zentrale Aufgabe sein –, sondern auch das Jugendstrafrecht. Gefängnisstrafen dürfen, wenn überhaupt, nur als letztes Mittel, als Ultima Ratio, ausgesprochen werden. Der Weg zu einem pädagogisch reintegrativen Ansatz hat sich als weit sinnvoller erwiesen. „Wir können Minderjährige nicht mit erwachsenen Straftätern in ein Gefängnis setzen“, wies noch 2019 die damalige Justizministerin Sam Tanson („déi gréng“) auf die Dringlichkeit hin, den Jugendschutz und damit das Jugendstrafrecht zu reformieren und sich von dem bisherigen repressiven Ansatz zu verabschieden. Ein jahrzehntelanger Nachholbedarf aufgrund eines lange Zeit vorherrschenden autoritären Ansatzes.

Im Rückblick müssen auch die Bommeleeër-Attentate, die am 30. Mai 1984 ihren Anfang nahmen und am 25. März 1986 endeten, im Kontext der gesamten damaligen Zeit betrachtet werden. Die Anschläge fanden statt, als das gesellschaftliche Klima bereits von einer bis dahin in Luxemburg nicht gekannten Gewaltkriminalität geprägt war. Es herrschte ein Klima der Angst, für die in Belgien die Killer von Brabant und hierzulande die Waldbilliger Bande sorgten, während in anderen Ländern wie etwa in Deutschland und Italien rechtsextremistische Attentate – etwa 1980 in München auf das Oktoberfest und in Bologna auf den Bahnhof – in die Schlagzeilen kamen. Im internationalen Kontext war es darüber hinaus vor allem in der ersten Hälfte des Jahrzehnts im Zuge des Wettrüstens der beiden Blöcke aus Ost und West zu einer angespannten Sicherheitslage gekommen. Es war eine Stimmung, die in gewisser Weise Erinnerungen weckte an die tiefe Verunsicherung, die im Jahrzehnt zuvor, in den 70ern, in den USA der Nährboden von Verschwörungstheorien und Verfolgungsängsten war, die sich nicht zuletzt in den Filmen der damaligen Zeit niederschlug.

Beim Bommeleeër-Prozess ab dem 17. November werden sieben Angeklagte vor Gericht stehen wegen der Attentatsserie – ein achter ist im Juli verstorben – und sich verantworten müssen. Vor allem auf die einstige Gendarmerie und die Brigade mobile (BMG) wird dann wieder ein Licht geworfen. Auch in Belgien ist bis heute oftmals die Rede davon, dass die dortige damalige Gendarmerie in die Morde der Killer von Brabant verwickelt war. Die Hypothesen über die Zusammenhänge des blutigen Vorgehens der Mörder, die Verbindung von Gendarmerie mit rechtsradikalen Gruppen und die fast schon absurde Abfolge von Morden wurden erst kürzlich in der Fernsehserie „1985“ thematisiert. Der Rechtsstaat geriet ins Zwielicht, Zweifel an der Demokratie wurden laut – genau das, was Extremisten bis heute wollen.

De Maart

De Maart

den Ueberfall auf die Bankschalter im damaligen Hauptsitz der BIL 2boulevard Royal habe ich am 30. Oktober 1985 aus allernächster Nähe miterlebt , höhrte die Schreie in der Schalterhalle die circa 50 Meter von meinem Büro entfernt lag , sah aus dem Fenster eines Büros wie der Polizist umfiel und der Rauch aus der Pistole des Gangsters aufstieg . sah wie in einem billigen Film das Blut des Polizisten im Rinnsaal . es war gespenstig . In der Bank herschte grosse Panik . Niemand wusste was tun . Alle Mitglieder der Direktion waren am dem Tag in Lausanne wo die Eröffnung der BIL-Suisse gefeiert wurde . So ging ich in die Schalterhalle wo überall Glascherben rumlagen , aber auch schon erste Schaulustige Staatsbeamte aus den umliegenden Büros eingetroffen waren . Ich bat meinen Freund S der damals Leiter der Agence war , doch mal damit anzufangen die Eingangstür zu schliessen und ein Kollege und ich nahmen uns den 2 belgischen Familien an , von denen Geiseln genommen wurden . So sass dann während 3 Stunden eine total aufgelöste belgische Frau weinend mit einem 3 jährigen Kind bei mir im Büro . Die Einbrecher wollten das Kind mitnehmen , als dessen Vater sich als Ersatz anbot und freiwillig mitkam . Ob die mittlerweile 45 jährige damals Kleine noch ihre Billy-Puppe behalten hat , die ich ihr schenkte und sich noch an diesen schrecklichen Tag erinnernt ?

Ich bin freudig überrascht über den Grundtenor dieses Artikels. Ich habe das Buch von Herrn REISDORFF gelesen. Als Résumé habe ich den folgenden Satz zurückbehalten: "Es ist schwierig, tief Empfundenes und Erlittenes akkurat wiederzugeben." (Nico REISDORFF, Lebenslänglich) Dieser Satz gibt meine Erfahrungen mit luxemburgischen Institutionen akkurat wieder. Ich bin bereit, dem Justizminister oder auch Herrn JUNCKER oder Herrn FRIEDEN oder sonstigen verantwortlichen Mandatsträgern meine Erfahrungen mitzuteilen. MfG, Robert Hottua