„Den Wasserfleck hast du übersehen“, sagt Bob. Er steht wie ein Prüfer vor dem frisch gedeckten Tisch, die Hände in die Hüften gestützt. Ich halte ein feuchtes Tuch wie eine Anfängerin. „Noch einmal von vorne“, sagt er. „Ganz abdecken.“ Es ist Dienstag, kurz vor zehn im Restaurant „Madame Witzeg“. Ich bin hier, um einen Tag im Betrieb mitzuhelfen.

Bevor die ersten Gäste eintreffen, muss das Restaurant vorbereitet werden: Toiletten putzen, den Boden wischen, die Tische decken, die Bar vorbereiten – das Team wuselt in einem einstudierten Tanz um mich herum. Ich habe das Gefühl, im Weg zu stehen, bis sich Edoardo meiner annimmt. „Ich bin mit am längsten hier dabei“, sagt er stolz. Er pendelt jeden Tag aus Belgien. Mit seinen Anweisungen nimmt er es ganz genau, jedes Detail muss stimmen. Ich muss ihm erst zweimal zusehen, ehe ich selbst Hand anlegen darf. Die ersten Stunden vergehen wie im Flug, auch durch die interessanten Gespräche mit den Mitarbeitenden, die mir von ihrem Leben erzählen. Joël, dem ich beim Bodenwischen helfe, redet gerne – und viel. Er stellt Hunderte Fragen. Manchmal muss ich ihn bitten, sich zu wiederholen, weil es sogar für eine Journalistin ein bisschen zu schnell geht.

Wer als Gast das Lokal betritt, dem fällt zunächst nichts Besonderes auf. Es sieht aus wie viele andere Restaurants in Luxemburg. Doch das „Madame Witzeg“ ist ein inklusiver Betrieb, der von der gemeinnützigen Selbsthilfeorganisation „Trisomie21“ gegründet wurde. Alle zwölf Mitarbeiter haben den Status eines „salarié handicapé“. Dazu kommen derzeit vier Betreuer, die sich aber mehr um die Organisation kümmern.

Hier hat jeder seinen Platz

Gleich rechts neben der Tür befindet sich ein kleiner Bereich mit runden Café-Tischen, durchnummeriert mit gelben Schildchen. Wer sich hier niederlässt, kann Jeremy an der kleinen Patisserie-Station beobachten, wo er den ganzen Tag über backt. Dahinter erlauben eine Glasscheibe und eine offene Tür den Blick in den Küchenbereich.

Lässt man den Blick weiter schweifen, erspäht man hinter einem weiteren Fenster eine Kegelbahn. An einem der beiden Tische in diesem abgetrennten Bereich sitzt die Direktionsbeauftragte Manon Arent mit ihrem Laptop und mehreren Dokumenten. „Es ist ihr Restaurant“, sagt sie und gestikuliert zum Gastraum. „Sie sollen den Betrieb führen – und das tun sie auch. Darauf können sie stolz sein. Ich erledige nur die notwendigen Papierarbeiten.“

Gleich gegenüber vom Eingang dominiert der Barbereich. Hier hängt auch das Original „Madame Witzeg“-Bild, das zum Logo des Restaurants geworden ist. Elise hat hier heute das Sagen. Die junge Frau ist wortkarg und zurückhaltend. „Ich habe Kopfschmerzen“, meint sie kurz angebunden. Dennoch ist Konzentration gefragt. Sie mischt die Cocktails und misst die Getränke ab. Als Orientierungshilfe nutzt sie ein Heft mit Rezepten. Diese sind jedoch nicht textlastig, sondern Piktogramme zeigen jeden notwendigen Schritt, den es zur Zubereitung braucht. Die kleinen Bildchen sind auch an den Kühlschränken und bei den Gläsern zu finden – so finde sogar ich Neuling mich leicht zurecht.

Was „Witzegkeeten“ bedeutet

Links vom Eingang liegt der Gastraum. Hier ist das Restaurant in zwei Bereiche mit jeweils fünf Tischen unterteilt. Erkennbar ist dies an den roten und blauen Schildchen, die in der Tischmitte stehen. Für etwa 35 Personen ist im Restaurant Platz. Bob, Rachel, Myriam und Edoardo sind heute dem Service zugeteilt. „Wenn die Gäste am Tisch sitzen, warten wir erst kurz, dann fragen wir nach ihrem Getränkewunsch“, erklärt mir Rachel. Sie spricht langsam und deutlich. „Wenn Elise und Thomas die Getränke zubereitet haben, bringen wir sie an den Tisch. Dann gibst du die Speise- und Bestellkarte. Du fragst, ob die Gäste unser Prinzip kennen – sonst erklärst du es.“

„Wir haben zwölf Gerichte. Die stehen auf dieser Liste. Siehst du, sie sind durchnummeriert“, sagt Rachel mit ernstem Blick und hält mir eine laminierte Speisekarte vor die Augen. Ich nicke. Alles passt auf eine Seite, wendet man die Karte, wechselt nur die Sprache. „Du musst sagen, dass die Portionen etwas kleiner als in anderen Restaurants sind.“ „Witzegkeeten“ nennen sich die Gerichte – ein Wortspiel mit „Winzigkeiten“. „Etwa zwischen Tapasgröße und einer gängigen Portion“, erklärt mir Chefkoch Steven später. „Für die Gäste bedeutet das, dass sie ein Drei-Gänge-Menü bestellen oder mehrere Gerichte ausprobieren können, ohne dass sie sich überladen fühlen. Und wir haben festgestellt, dass wir viel weniger Abfall produzieren. Während in anderen Restaurants, in denen ich gearbeitet habe, eine Mülltonne am Tag weggeworfen wurde, sind wir eher bei einer Biotonne pro Woche.“

Die meisten Gerichte auf der Karte sind gutbürgerlich-luxemburgisch und saisonal: Kürbissuppe, „Gromperekichelcher“, „Träipen“, Miesmuscheln. Es gibt mehrere vegetarische und vegane Speisen. „Wir kaufen regional ein. Das Gemüse kommt vom CIGL Sanem, der Wein von luxemburgischen Winzern …“, präzisiert Manon. „Die Küche ist schon sehr gut“, lobt Stammgast Rolf später. Er kommt etwa einmal pro Woche hierher, entweder allein oder, wie heute, mit Freunden. „Ich wohne und arbeite hier in der Gegend, da ist das praktisch.“ Mit der Zeit probiere man sich durch die Speisen, habe seine Favoriten. Viermal im Jahr wechselt die Karte.

Ein Team, viele Wege

Doch zurück zu Rachels Erklärungen. „Das hier ist unsere Bestellkarte. Du siehst, hier oben gibt es sechs Figuren. Jeder Gast am Tisch darf sich eine davon aussuchen. Darunter kann er dann die Gerichte ankreuzen, die er essen will. Dann legst du die Karte und diesen Stift auf den Tisch.“ Sie hält einen pinken Folienstift hoch, passend zur warmen Farbe des Team-T-Shirts. „Du gehst dann weg und wartest, bis sie alles ausgefüllt haben. Danach holst du die Bestellkarte. Du musst sagen, welcher Tisch bestellt: Blau zwei oder Rot fünf zum Beispiel. Dann bringst du die Karte in die Küche.“ Die schrittweise Erklärung ist rhythmisch vorgetragen, fast als hätte sie sie auswendig gelernt. Als sie zum Ende kommt, nickt sie energisch. „So macht man das richtig.“

„Für einige von unseren Angestellten ist das Lesen und Schreiben nicht so einfach. Und bei einer Bestellung müssen viele Informationen aufgenommen werden. Unsere Bestellkarte macht diesen Schritt leichter. Die Gäste haben Zeit zum Auswählen und für unseren Service ist es so leichter“, erklärt Manon. Die klaren Abläufe, die Bestellkarte, die eindeutigen Farben: Das durchstrukturierte Prinzip des Restaurants ist an die Bedürfnisse der Angestellten angepasst.

Chefkoch Steven lächelt: „Mein Traum ist, dass ich irgendwann acht Stunden hier sitzen kann und quasi Däumchen drehen muss, weil die Küche auch ohne mich läuft.“ Er will das Team so ausbilden, wie er selbst ausgebildet wurde. „Nach Rezepten kochen ist nicht das Ziel. Sie sollen die Prinzipien beherrschen – wie zerlege ich ein Reh? Wie putze ich einen Fisch? Wie mache ich eine Jus?“

Muschelschrubben mit Christophe

Wie sich diese Philosophie im Alltag zeigt, sieht man jeden Morgen ab neun Uhr. „Wir warten, bis jeder angekommen ist, dann starten wir in den Tag“, sagt Manon. Die Mitarbeiter:innen kommen auf unterschiedliche Art und Weise zur Arbeit. Myriam und Jeremy werden mit dem Adapto-Bus gebracht, Joël wird von seiner Schwester gefahren. Bob kommt aus Redingen/Attert mit dem öffentlichen Verkehr. „Da bin ich fast zwei Stunden unterwegs, jeden Tag. Aber die Arbeit macht Spaß, da ist es mir das lange Fahren wert“, erzählt er mir.

In der Küche ist heute längeres Warten angesagt, die Lieferung von Provençale hat Verspätung. Doch als sie um 20 nach 11 eintrifft, heißt es: „All hands on deck.“ Wieder stellt sich bei mir ein Gefühl der Hilflosigkeit ein, vor allem da der Platz in der Küche, der Spüle und den dahinterliegenden Stauräumen sehr eng ist. Ich leiste deswegen Jeremy etwas Gesellschaft. Er ist dabei, den Keksteig in kleine Bällchen zu formen. „Die Patisserie macht mir Spaß. Ich hab schon vorher im ‚Atelier protégé’ dort gearbeitet.“ Mein Kompliment für die leckeren Kekse, die ich beim Morgencafé probieren durfte, nimmt er mit einem Strahlen entgegen. Dann winkt mich Steven in die Küche. Ich werde Christophe zugeteilt.

Der 19-Jährige ist zurückhaltend, fast schon scheu, als wir einige Minuten später Schulter an Schulter Miesmuscheln putzen. Ich gestehe, dass ich das zum ersten Mal mache, bisher habe ich das Gericht nur im Restaurant bestellt. „Es ist nicht so schwer. Alle Muscheln, die oben schwimmen, müssen sowieso direkt weg, denn die sind tot. Dann müssen wir jede Muschel einzeln prüfen. Wenn sie offen sind oder Löcher in der Schale haben, dann sind sie auch nicht gut. Wenn sie nur so ein bisschen offen sind, dann klopf mit dem Messer drauf.“ Er führt es mir vor – und die Muschel schließt sich. „Das ist ein Reflex. So als würde man uns auf die Schulter klopfen. Die sind noch gut.“

Eigenständigkeit als Ziel

Während wir den Sand von den Schalen schrubben – und ich ihn mehrfach um Rat bitte, wenn ich mir mit einer Muschel nicht sicher bin –, erzählt er mir, dass er hier arbeite, weil er mit Stress und Druck nicht gut umgehen könne. „Ich bin auf dem Autismus-Spektrum“, erklärt er mir. Als Kind habe er oft „Anfälle“ gehabt. Bis zur Diagnose habe es gedauert, doch nun würden Medikamente ihm bei der Bewältigung des Alltags helfen. „Wenn ich hier überfordert bin, kann ich mich zurückziehen. Man hat Verständnis.“ Ein Bereich der Mitarbeiter-Umkleide ist für solche Momente ausgestattet. Christophe wohnt derzeit im Foyer; bald zieht er in eine Wohngemeinschaft. Sein Ziel: irgendwann allein wohnen.

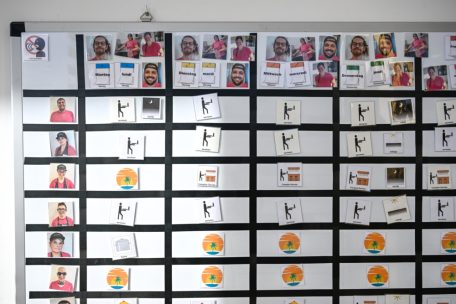

Im Restaurant arbeitet er am liebsten im Barbereich. Doch heute ist er der Küche zugeteilt. „Jeder soll am besten jeden Bereich durchlaufen haben“, erklärt mir Steven. „Auch wenn es natürlich Vorlieben und verschiedene Kompetenzen gibt. Aber es ist wichtig, dass jeder Verständnis für die Arbeit des anderen zeigt.“ Neben der Umkleide hängt eine große Tafel mit dem Wochenplan. Auch hier zeigen Piktogramme, wer in welchem Bereich arbeitet, wer im Urlaub ist, welche Aufgaben anstehen.

Wenn Tempo Nebensache ist

„Wer als Gast hierherkommt, muss ein wenig Geduld und Verständnis mitbringen“, sagt Stammgast Rolf. „Manchmal passieren eben Verwechslungen oder es klappt nicht alles direkt so, wie es soll.“ Er zuckt mit den Schultern. „Die Mitarbeiter sind aber alle sehr nett und zuvorkommend.“ Er kommt auch bewusst hierher, um das Projekt zu unterstützen. Am Dienstag sind etwa zehn Tische belegt. Die letzten Gäste verlassen das Restaurant gegen 14.30 Uhr. Sie hätten über Facebook vom Restaurant gehört, erzählen mir die drei Frauen. „Ich finde es eine ganz tolle Sache. Und es hat richtig gut geschmeckt. Das können wir gerne wiederholen“, sagt eine.

Während wir die Tische wieder abräumen, bereitet Malou in der Küche das Mittagessen für die Mitarbeiter vor. „Gegessen wird erst, wenn alle Gäste gegangen sind“, erklärt Manon. Das Team rückt Tische zusammen, sodass eine lange Tafel entsteht. „Wenn das Mittagessen vorbei ist, ist eigentlich nur noch der Kaffee-und-Kuchen-Bereich bis 17 Uhr geöffnet. Den Rest des Restaurants bereiten wir dann für den nächsten Tag vor – oder für den Abenddienst am Donnerstag und Freitag“, sagt Bob.

Doch heute gibt es nach dem Essen noch eine kurze Ansprache von Manon. Ein neuer Hausapéritif soll auf die Karte. „Habt ihr Ideen, wie man den nennen könnte?“ Verschiedene Vorschläge werden in die Runde geworfen. Richtig überzeugt zeigt sich das Team von keinem. „Können wir uns das bis morgen überlegen?“, fragt Edoardo. Alle stimmen zu. Wer herausfinden will, für welchen Namen sie sich entschieden haben, der muss in Zukunft selbst vorbeikommen. Geöffnet hat das Restaurant von montags bis mittwochs von 11 bis 17 Uhr. Donnerstags und freitags ist bis 22 Uhr offen.

Trisomie21 Lëtzebuerg Asbl

„Trisomie21 Lëtzebuerg“ wurde im Jahr 2000 von betroffenen Familien und einer Physiotherapeutin gegründet. Sie setzt sich dafür ein, Menschen mit Trisomie 21 ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu ermöglichen. Im Fokus stehen die Förderung von Selbstständigkeit, beruflichen Perspektiven, Wohnangeboten, die Unterstützung von Familien, die Sensibilisierung der Gesellschaft sowie Inklusion.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können