Der Regen peitscht gegen die Jalousien. Oder sind es doch Schritte, die einen durch Petingen jagen? In jedem Fall sind es die ersten Noten, die Boy und Mémé bei der Betrachtung des fehlerhaften Graffitis „Petange is a fucking getto“ begleiten. Musik, die der polnische Musiker Michał Pepol für Claudine Munos Roman „Roff“ (2024, Openscreen) komponierte. Wer das Buch aufschlägt, stößt gleich auf der zweiten Seite auf einen QR-Code, der per Scan zu Pepols Soundtrack führt und die Lesenden in die passende Stimmung versetzt.

Der „Roff“

Es hallt, es erklingen grelle Töne, die Naturgeräuschen – einem Donnern – weichen; es folgen melodische Kompositionen, ideal für den Abspann eines Historiendramas, und Sprechgesang. Keine Spur von Leichtigkeit. Genau deswegen ist Pepol die musikalische Übersetzung des Textes gelungen: Boy ist ein Jugendlicher voller Fragen, deren Antworten unbequeme Wahrheiten ans Licht bringen könnten. Über Boys Familiengeschichte liegt ein „Roff“, eine dicke Blutkruste, die der Junge abzukratzen versucht.

Zum Projekt

„Roff“ ist im Rahmen der Kunstresidenz „Neistart Lëtzebuerg – Kultur“ mit Unterstützung des Kulturministeriums entstanden. Es handelt sich um ein multidisziplinäres und mehrsprachiges Projekt der luxemburgischen Autorin Claudine Muno sowie des polnischen Musikers Michał Pepol.

Weitere Informationen zur Entstehung und dem Inhalt: openscreen.lu.

Dabei legt er die teils blutige Stadtgeschichte von Petingen frei, die selbst gebürtigen „Minettsdäpp“ unbekannt sein dürfte. Muno griff bei ihrer Recherche auf die Hilfe der „Geschichtsfrënn Péiteng“ zurück; ließ sich u.a. von den Historiker*innen Inna Ganschow, Pit Péporté und Renée Wagener beraten. So erfahren die Lesenden, was es mit dem „Schwaarze Wee“ oder dem „Wandjang“ in dem „schmutzigen, kleinen Dorf neben Linger“ auf sich hat. Muno schreibt aber auch über die Zwangsarbeitenden aus Russland und der Ukraine, die sich im Zweiten Weltkrieg in Petingen aufhielten.

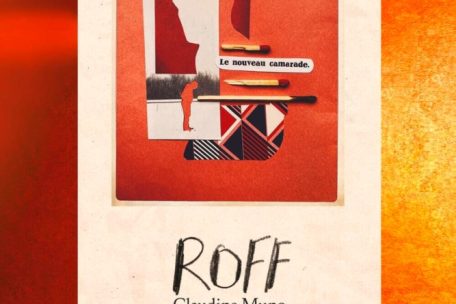

Die Autorin tischt also schwere Kost auf für ein Werk, das von der Aufmachung her Spaß verspricht: Zwischen den Buchdeckeln verstecken sich absurde Collagen; die Handlung zerfällt in Textfetzen, als wären jene aus einem Schulheft herausgeschnitten und neu zusammengeklebt worden.

„Roff“ in der Kulturfabrik

Erleben Sie Claudine Muno und Michał Pepol vor Ort: Die Künstler*innen bieten am Samstag, dem 18. Januar, ab 14.30 Uhr, ein Schreibatelier und eine musikalische Lesung mit anschließender Diskussion in der Escher Kulturfabrik an.

Das Schreibatelier, geleitet von Claudine Muno, steht allen Interessierten offen. Zentrale Themen sind die Verknüpfung zwischen Fiktion und Erinnerung sowie alternative Erzählweisen. Eine Anmeldung via [email protected] ist notwendig.

In der anschließenden Lesung zu „Roff“ stellen Muno und Pepol ihre Herangehensweise dar: Muno trägt aus ihrem Buch vor, Pepol präsentiert die eigens dafür kreierte Musik. Der Eintritt zur Performance ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Weitere Informationen gibt es unter kulturfabrik.lu oder auf schriftliche Nachfrage an [email protected].

Ähnlich bruchstückhaft lesen sich die einzelnen Handlungsstränge, die von privaten Schicksalsschlägen bis in den Zweiten Weltkrieg reichen. Boys’ Suche nach den Ursprüngen vermischt sich mit der Altenbetreuung, queerem Outing, Kriegsgeschichten, Bildungsungleichheiten, Klassendenken und Migration. Zwar sind es (wichtige!) Sujets, die in Claudine Munos Gesamtwerk einen festen Platz haben und die sie mit ihrer unverkennbaren Handschrift versieht, doch hätte sich an manchen Stellen die Devise „Weniger ist mehr“ angeboten.

Interessante Gedanken und Ansätze drohen im Tumult unterzugehen oder wecken den Wissenshunger der Lesenden, ohne ihn jedoch zu stillen. Wobei Muno wahrscheinlich genau das beabsichtigt, denn im Nachwort schreibt sie: „Et geet virun allem ëm dat wat en net gesäit, ëm déi eidel Plazen, déi ee selwer fëlle muss.“

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können