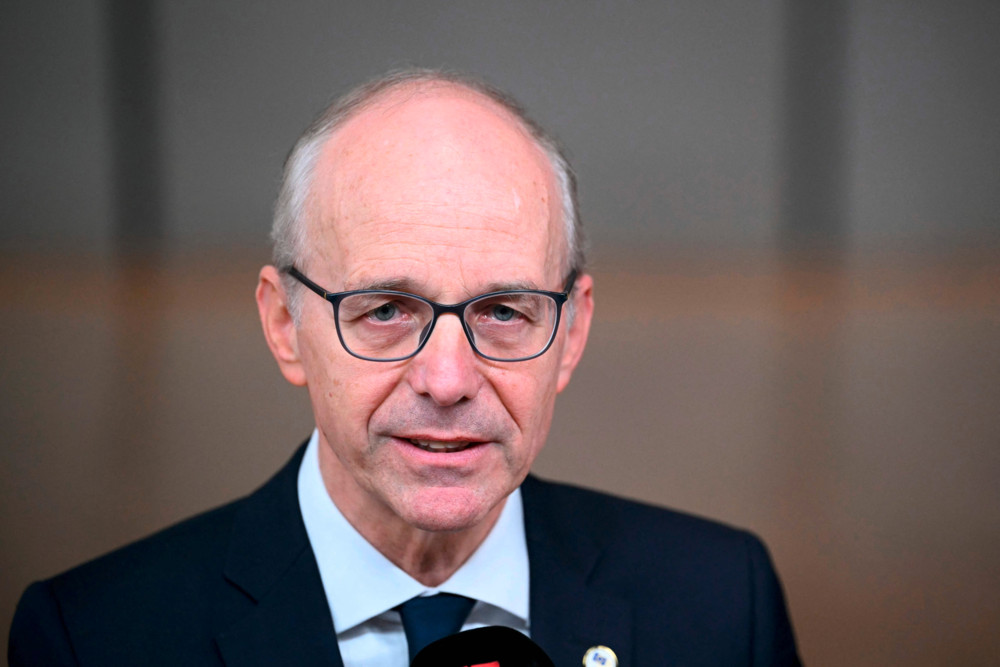

Tageblatt: Das Forschungsministerium hat kürzlich eine externe Evaluation der Universität veröffentlicht. Darin gibt es ein Zitat, was die Forschungsleistung anbelange, „boxe“ die Uni im internationalen Vergleich „über ihrer Gewichtsklasse“. Das hat Sie doch sicherlich gefreut?

Jens Kreisel: Ja, es hat uns sehr gefreut. Vor allen Dingen für die ganzen Mitarbeiter, die seit Jahren die Forschung an der Universität machen. Was uns besonders freut, ist natürlich, dass das Kompliment von außen, von unabhängigen Leuten kommt und die gesamte Breite der Universität betrifft. Die internationale Anerkennung für eine kleine, junge Universität in einem kleinen Land. Wir sind eine kompakte Universität. Und da eine internationale Sichtbarkeit und Schlagkraft zu haben, ist toll. Wir wissen, es gibt auch noch Sachen, die kann man verbessern. Aber in der Tat, für 20 Jahre ist das nicht schlecht.

Eine so junge Universität ist nicht so verwurzelt in der Gesellschaft wie andere Universitäten. Wenn man sich die Studienanfänger anschaut: Viele junge Luxemburger gehen zum Studieren ins Ausland, nicht an die heimische Universität. Ist es ein Ziel der Uni, mehr junge Luxemburger im Land zu halten?

Heute ist es so, dass von denen, die Abitur machen, etwa 80 Prozent im Ausland studieren und 20 Prozent bei uns. Wir wollen den Luxemburgern ein Angebot machen – aber nicht nur zum Studienanfang. Das heißt eventuell auch einen Bachelor woanders gemacht zu haben und zum Master zurückzukommen. Das haben wir sehr häufig. Ein Beispiel sind junge Jura-Studierende, die einen Bachelor in Aix-en-Provence machen und dann sehen, dass wir einen Master in Investment Law anbieten. Sie wollen später in Luxemburg arbeiten und kommen zurück. Manche kommen auch für eine Doktorarbeit zurück. Wir können nur ein Angebot machen. Ich finde es total normal, dass junge Leute ins Ausland wollen. Außerdem ist das Ausland hier auch sehr nah. Und wenn uns noch mehr junge Luxemburger Vertrauen schenken, dann freuen wir uns. Wir haben einen starken Auftrag, Leute nach Luxemburg anzuziehen und zu halten. Eine doppelte Mission, sozusagen.

Im Bereich Jura bleiben etwa 90 Prozent unserer Studenten nach dem Studium in Luxemburg, egal, von wo sie kommen

Talente für Luxemburgs strategische Prioritäten auszubilden, ist also eine zentrale Beschreibung für die Rolle der Universität in der luxemburgischen Gesellschaft?

Auch. Es gibt bei uns auch sehr allgemeine Studienfächer, wie Physik, wie Sozialwissenschaften und wie Jura. Wir haben aber sehr häufig Studiengänge, insbesondere im Masterbereich, die doch sehr stark auf Luxemburg abzielen. Dieser Master in Investment Law ist so ein Beispiel, oder unsere Master in Data Science, in Hochleistungsrechnen oder in Cybersecurity. Wir hören zu, was gebraucht wird, und richten uns hier und da danach aus. In einigen Gebieten haben wir eine besondere Verantwortung. Das sind Bereiche wie die Erziehungswissenschaften, als einzige Universität des Landes. Das sind Bereiche wie Finanzen oder Jura, in denen es einfach wichtig ist, dass wir Leute für Luxemburg ausbilden. Im Bereich Jura bleiben etwa 90 Prozent unserer Studenten nach dem Studium in Luxemburg, egal, von wo sie kommen.

Der Linken-Abgeordnete David Wagner hatte das Programm der akademischen „Rentrée“ kürzlich auf Facebook kritisiert und die Uni als „Service Provider“ für den Finanzplatz und Betriebe bezeichnet. Was entgegen Sie auf diese Kritik?

Erst einmal haben wir schlicht und einfach große Studiengänge im Bereich der Finanzen. Wir kümmern uns um Finanzrecht, nachhaltige Finanzen, Financial Technology. Das sind wichtige und große Themen, die wir in der Lehre und in der Forschung haben. Und für eine „Rentrée“ müssen wir einfach ein Thema aussuchen. Das kann beim nächsten Mal vielleicht die Medizin sein. Das bedeutet dann nicht, wir werden für Medizin benutzt. Ein Thema ist ein Thema. Finanzen ist ein wichtiges Thema der Universität. Und wer die Universität kennt, weiß, dass wir nicht eine Universität nur des Finanzplatzes sind.

Die Universität sollte auch ein Rahmen sein, in dem sich ausprobiert werden kann, wo Dinge gemacht werden können, die eben nicht im Beruf, in Unternehmen stattfinden können. Nicht alles, was in der Uni entsteht, muss nützlich und nutzbar sein.

Ja, klar. Die Uni deckt Unterschiedliches ab. Wir arbeiten an vielen Sachen. Dazu gehören grundlegende Fragen der wissenschaftlichen Erkenntnis, die nicht direkt nutzbar sind, nicht in zwei Jahren, nicht in zehn Jahren, nicht 50 Jahren und vielleicht nie. Das gehört zur Aufgabe der Universität. Es gehört aber auch zur Aufgabe der Universität, unser akademisches Wissen in die Gesellschaft und in die Wirtschaft zu bringen. Das ist stark themenabhängig. Typischerweise sind Finanzausbildung und Finanzforschung nah an einem Finanzplatz dran. Ingenieurwissenschaften sind nah an Firmen wie unseren Partner ArcelorMittal oder Paul Wurth. Und manche sind halt eher grundlagenforschungsorientiert, wie typischerweise Physik. Es gibt keine Industrie der Physik.

Wir brauchen das, wir machen das und wir können das

In der Evaluation für das Forschungsministerium wird kritisiert, dass der Technologietransfer von der Uni in die Wirtschaft noch nicht so gut funktioniert. Ist das etwas, was Sie verstärken wollen?

Das ist auf jeden Fall ein Gebiet, in dem wir uns noch verbessern wollen. Wir sind eine junge Universität. Bevor man Technologietransfer hat, muss man Technologie erst einmal machen. Und da braucht eine Uni einfach erst mal ein paar Jahre, etwas zu entwickeln, Wissen aufzubauen. Wir merken, dass wir viele Studenten haben, die so einen „Entrepreneurial Spirit“ haben, so ein unternehmerisches Denken. Die wollen wir noch besser unterstützen. Künstliche Intelligenz schafft die Möglichkeit, mit einer kleinen Firma und mit wenig Leuten viel zu bewegen. Luxemburg kann nur von so einer Dynamik profitieren.

Vergangene Woche haben vor der Chamber einige Studierende protestiert. Ihre Kritik war breit: Es war von Belästigung die Rede, von Machtmissbrauch, Eingriffe in interne Wahlen, aber auch mangelnde Unterstützung in der Wohnungsnot der Studierenden.

Ja, ich habe das auch aus der Presse erfahren, dass sich fünf Studierende fünf oder zehn Minuten lang zu einer ganzen Breite an Themen geäußert haben. Wir haben eine schwierige Wohnsituation in Luxemburg und die Studierenden sind von dieser schwierigen Wohnsituation ganz besonders betroffen. Insbesondere unsere Studierenden, die von außerhalb kommen. Die Studierenden haben jedes Recht, sich dazu zu äußern und sollten das auch. Im Rahmen der Prärogativen, die wir an der Universität haben, versuchen wir, diese Situation besser zu machen. Wir haben etwa 1.000 Studios und Wohnungen für unsere Studenten. Das sind knapp 20 Prozent unserer Studenten. Das ist der europäische Mittelwert. Aber natürlich, in der luxemburgischen Wohnsituation, wo Wohnraum sehr teuer ist, ist es einfach schwierig.

Wenn Sie auf das kommende akademische Jahr blicken: Was sind die Punkte, bei denen Sie sagen, wenn wir das in diesem Jahr erreichen, dann bin ich zufrieden mit unserer Arbeit?

Das ist eine sehr interessante Frage. Ich sehe meine Arbeit als Rektor darin, kurzfristig Sachen zu implementieren, aber auch mit einer Verantwortlichkeit, die nächsten fünf und zehn Jahre vorzubereiten. Die größte Herausforderung für die Universität und auch für das breitere System in Luxemburg wird sein, dass wir uns im Bereich Gesundheit, in der Ausbildung und Forschung, weiterentwickeln. Wir haben den ersten Schritt über die letzten Jahre gemacht, wir haben einen Bachelor in Medizin. Da haben wir gerade die erste Evaluation bekommen, die sehr positiv ausgefallen ist. Wir wissen, dass unsere Studierenden, wenn sie ins Ausland gehen, an den Universitäten in Paris, in Straßburg, in Belgien gut aufgenommen werden. Das zeigt also die Qualität, die wir haben. Das erlaubt uns, an den nächsten Schritt zu denken: einen Master. Sowohl die Ministerin als auch ich haben das gestern beide bei der akademischen „Rentrée“ gesagt: Wir brauchen das, wir machen das und wir können das. In diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit den Ministerien und mit den Akteuren in den Krankenhäusern ganz konkret am Konzept arbeiten. Der Master wird nicht in einem Jahr kommen. Wir denken eher so an 27, 28, 29. Aber dieses Jahr wird entscheidend sein, das zu konzipieren und neue Professoren einzustellen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema für uns.

Macht es überhaupt Sinn, in Luxemburg eine vollumfängliche Medizinausbildung anzubieten?

Man muss zwei Sachen voneinander unterscheiden: Das eine ist ein Vollstudium, das heißt einen Bachelor und einen Master in Medizin in Luxemburg. Da bin ich ganz klar derselben Meinung wie die Ministerin: Wir brauchen den Master. Wir wollen den Master. Und wir schaffen das auch. Die andere Dimension ist, auf welche Facharztbereiche wollen wir uns konzentrieren? Heute gibt es unter den Ärzten in Luxemburg etwa 50 unterschiedliche Facharztspezialisierungen. Da muss man ganz klar sagen: Das werden wir in der Ausbildung nicht machen können. Stattdessen sollten wir uns auf zehn, vielleicht 15 Spezialisierungen konzentrieren. Wir suchen uns Nischen und in anderen Gebieten arbeiten wir zusammen mit ausländischen Universitäten. Also Vollstudium im Sinne von Bachelor und Master: ja. Abdeckung aller Fachrichtungen der Medizin sowohl in der Forschung als auch in der Facharztausbildung: nein.

Ich sage häufig, die Universität zieht die Leute an und Luxemburg macht, dass sie bleiben

Was den Medizinermangel angeht: Inwiefern hat die Universität das überhaupt in der Hand, dass Ärzte, die im Ausland ihren Facharzt machen, wieder zurückkommen? Da spielen ja noch ganze andere Faktoren eine Rolle.

Vielleicht kann ich darauf allgemein antworten. Es ist so, dass etwa 70 Prozent unserer Studierenden nach dem Studium in Luxemburg bleiben. Woran liegt das? Erst mal bringen wir die Leute nach Luxemburg. Statistisch gesehen weiß man, dass Leute sehr häufig dort eine Arbeitsstelle antreten, wo sie studiert haben. Also, wenn wir die Leute bringen, dann gibt es schon mal eine größere Chance, dass sie bleiben. Und dann ist es schon so, dass Luxemburg macht, dass die Leute bleiben, nicht die Universität, sondern die Attraktivität von Luxemburg. Dazu gehört nicht nur das Gehalt, nicht nur die Arbeitsbedingungen. Dazu gehört eben auch ein sicheres Umfeld, seinen Kindern etwas anbieten zu können, die Attraktivität der Mehrsprachigkeit. Luxemburg hat einfach unfassbar viel anzubieten. Ich sage häufig, die Universität zieht die Leute an und Luxemburg macht, dass sie bleiben. Das ist im Medizinberuf, denke ich, ähnlich. Wenn wir Leute haben, die hier auch ihren Master machen, also länger im Land bleiben, dann gibt es statistisch gesehen eine größere Chance, dass sie dauerhaft bleiben. Ein weiterer Punkt: Dadurch, dass wir die Medizin, Ausbildung und Forschung, auch in den Krankenhäusern akademisieren, werden die Krankenhäuser als Arbeitgeber attraktiver werden.

Ein interessanter Punkt. Viele Ärzte in Krankenhäusern, die Interesse an Forschung haben, beklagen sich darüber, dass in den Mühlen des Alltags eben dafür keine Zeit bleibt.

Ja, das ist eine Realität. Und diese Realität ist eben in akademisch geprägten Krankenhäusern anders. Da geht es um Systemwandel und Attraktivität. Die besten Ärzte sind häufig die, die auch Forschung machen. Da ein Angebot zu machen, wird die Krankenhäuser attraktiver machen. Und die Universität trägt dazu bei, ist aber nur ein Puzzleteil in dem ganzen Spiel.

In den kommenden Jahren wird viel Geld in Verteidigung investiert, auch in Forschung und Entwicklung. Was kann die Universität in diesem Bereich leisten? Und gibt es moralische Grenzen, was sie leisten will?

Man muss sich die internationale Spannbreite ansehen. Deutschland ist ein gutes Beispiel. Da gibt es Universitäten, die haben eine sogenannte Zivilklausel, sie schließen aus, Militärforschung zu machen und damit häufig auch Verteidigungsforschung. Es sind 70 Universitäten in Deutschland, die diese Wahl getroffen haben. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es die Universitäten der Bundeswehr, die vom Verteidigungsministerium geleitet werden. Die Mehrzahl der Universitäten in Europa liegt im Spektrum zwischen diesen beiden Extremen. Wir sind auf keinen Fall eine Bundeswehruniversität, aber wir haben auch keine Zivilklausel. Wir entwickeln heute an der Universität schon sehr viele digitale Technologien, wir arbeiten an Feldern wie der Cybersicherheit, der Raumfahrttechnologie, Software-Engineering. Da hat die Universität heute schon Aktivitäten mit der European Space Agency, wir haben teilgenommen an Projekten des Verteidigungsministeriums und der European Defense Agency. Einfach, weil wir Hochtechnologie machen. Die Anzahl der Projekte ist heute relativ limitiert. Wenn ich das schätzen müsste, sind das zwei, drei Prozent der Aktivität der Universität. Es stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, diese Aktivitäten auszubauen, gerade im Bereich der Cybersicherheit. Aber es gibt für mich rote Linien. Das wäre zum Beispiel Biotechnologie im Bereich der Armee. Das haben wir intern ganz klar als rote Linie definiert. Zusammenarbeit bei Waffensystemen, wirkliche Militärforschung schließen wir im Moment komplett aus. Aber wie alle Universitäten international und auch die Gesellschaft erleben wir einen Zeitenwandel. Das ist ein Thema von uns. Das gucken wir uns an. Und da werden wir auch noch ein bisschen Zeit brauchen, uns richtig zu positionieren.

De Maart

De Maart

Guten Tag Herr KREISEL, während ich seit Stunden überlege, was ich Ihnen wie sagen kann und möchte, fällt mir die Lösung durch das Internet zu. Ich habe gerade den heutigen SPIEGEL Artikel von Herrn Jonas BRENG "Die Heidelberg-Verschwörung. Der Revolutionär, der die psychiatrische Versorgung reformierte", überflogen. Ich fühle mich um zwanzig Jahre zurückversetzt in Zeit und Raum. Bemüht, niemandem auf den Schlips zu treten, sage ich: der Inhalt dieses Artikels gilt bis heute auch für die luxemburgische Gesundheitsversorgung und muß (sollte) den angehenden Ärzten an der Uni. Luxemburg nahegebracht werden. Das Internet sagt mir, Herr KREISEL, daß sie in Dortmund geboren sind. ▪Wikipedia, 15.07.2025: Friedrich Ludwig Kurt BLOME (geb. 31. Januar 1894 in Bielefeld; † 10. Oktober 1969 in Dortmund) war ein deutscher Arzt, Offizier, nationalsozialistischer und antisemitischer Politiker, Reichstagsabgeordneter der NSDAP und Reichsärzteführer. Er war Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Seine medizinischen Arbeitsgebiete waren auch Krebs und biologische Waffen. (…) Nachdem er im Januar 1935 vom "Reichsärzteführer" Gerhard WAGNER zum Beauftragten für ärztliche Fortbildung, und somit zum Leiter des ärztlichen Fortbildungswesens und der ärztlichen Schulung im "Dritten Reich", ernannt worden war, gehörte BLOME seit dem 8. Februar 1936 dem "Reichsausschuß zum Schutze des deutschen Blutes" an. Um diese Zeit wurde er auch Dozent an der "Führerschule der Deutschen Ärzteschaft" in Alt-Rehse, wo im Herbst 1935 die ersten "Pflichtfortbildungskurse begannen. (…) Ein Buch von ihm heißt: "Arzt im Kampf". (…) Auch dieses sehr ergiebige Thema (mit Verwicklung von CIA) muß (sollte) in seiner Gesamtheit von der Universität Luxemburg tabufrei aufgeklärt werden. Ja, und dann noch die "Luxemburger Straße" in Dortmund; sie führt offensichtlich unter anderem nach Brasilien, wo Hochöfen aussagekräftige Bezeichnungen führen. MfG, Robert Hottua, 2004 Gründer der LGSP (Luxemb. Gesellschaft für Sozialpsychiatrie)