Depuis son retour d’exil, fin septembre 1944, le gouvernement avait subi sur la question de l’épuration une énorme pression de la part de l’Unio’n, le mouvement à vocation unitaire qui réunissait les principales organisations de résistance. L’Unio’n réclamait une purification en profondeur du corps social devant s’abattre non seulement sur ceux qui avaient ouvertement soutenu le régime nazi, mais aussi sur les fonctionnaires et les responsables économiques qui, en restant en poste, avaient selon elle trahi par lâcheté et opportunisme.

Or, dès janvier 1945, certains hauts fonctionnaires avaient fait comprendre de manière subtile, mais sans équivoque qu’ils n’hésiteraient pas à lâcher le gouvernement si ce dernier se montrait trop inquisiteur. Et comme en ces temps de guerre et de pénurie le gouvernement ne pouvait se passer d’une administration qui, pour s’être mise au service de l’occupant, était restée intacte, il céda. Cela déplut forcément à l’Unio’n dont les critiques se firent encore plus acerbes et qui finit par exiger la démission des ministres.

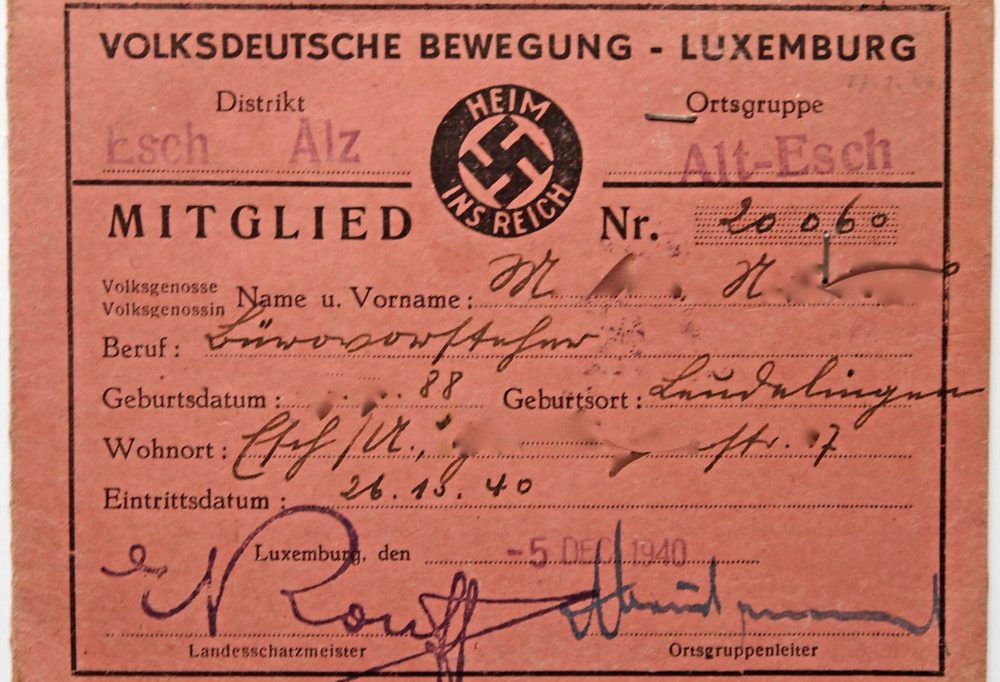

La minorité active des Luxembourgeois pro-allemands

Pour ne perdre ni la face, ni la main, le gouvernement devait cependant prendre des décisions fortes, montrer qu’il serait intraitable avec les collaborateurs. Sa crédibilité face aux représentants de la résistance organisée n’était d’ailleurs pas la seule raison qui le contraignait à agir. Il lui fallait aussi apaiser un pays chauffé à blanc. Durant les quatre années d’occupation, le Luxembourg n’avait pas seulement fait l’expérience de la domination étrangère, il avait aussi été soumis à un pouvoir totalitaire qui avait cherché à transformer sa société et qui avait pour cela pu compter sur une minorité agissante.

Celle-ci était composée des cadres politiques du parti collaborationniste Volksdeutsche Bewegung (VdB) et des organisations nazies implantées au Luxembourg. Les plus durs d’entre eux avaient été admis dans la section luxembourgeoise du part nazi qui comptait plus de 4.000 adhérents. Ils avaient jusqu’au but encadré et espionné le reste de la population, exigé sa soumission et dénoncé les non-conformistes. Leurs informations avaient notamment permis au régime nazi de „transplanter“ (umsiedeln) près de 5.000 Luxembourgeois et d’en déporter 4.000 autres dans des camps de concentration. Près d’un millier y étaient morts.

Déjà conscient durant son exil qu’il lui faudrait poursuivre les collaborateurs, le gouvernement avait adopté „l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat“. Ce texte visait les faits d’espionnage, l’enrôlement volontaire dans les armées du Reich et la collaboration aux efforts allemands pour annexer le Luxembourg. Le 14 décembre 1944, bafouant l’un des principes de l’Etat de droit, il avait rendu cet arrêté rétroactif pour le rendre applicable à partir du 10 mai 1940. Début mai 1945, il franchit un nouveau seuil en introduisant la déchéance de nationalité.

L’expulsion vers l’Allemagne des collaborateurs

L’„arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les dispositions du Code pénal concernant les crimes et délits contre la sureté extérieure de l’Etat“ prévoyait que toute personne condamnée à „une peine criminelle du chef d’infraction contre la sûreté extérieure de l’Etat“ et toute personne condamnée „à un emprisonnement de 2 ans au moins du chef d’infraction contre la sûreté extérieure de l’État“ serait déchue de la nationalité luxembourgeoise. Cette mesure s’appliquait aussi bien aux personnes qui avaient acquis la nationalité luxembourgeoise par option ou naturalisation qu’aux Luxembourgeois de naissance. Elle frappait par en outre „la femme et les enfants du Luxembourgeois déchu“.

L’objectif du gouvernement était probablement de répondre à la soif de vengeance de nombreux Luxembourgeois, ainsi qu’à l’objectif de l’Unio’n de „purifier“ le pays, en expulsant les collaborateurs vers l’Allemagne après leur condamnation. Comment cela devait-il fonctionner? Durant l’occupation, l’Allemagne nazie avait certes annexé le Luxembourg de fait, considérant que la majorité de sa population était „ethniquement allemande“ (volksdeutsch), mais elle n’avait pas fait de tous les Luxembourgeois des citoyens allemands (Reichsdeutsche).

Par son ordonnance du 30 août 1942, le Gauleiter Gustav Simon s’était contenté de conférer cette citoyenneté à certaines catégories de Luxembourgeois, notamment les volontaires de guerre, les membres du parti nazi et les cadres politiques le plus fiables. Donc grosso modo, la plupart des individus poursuivis pour „infraction contre la sûreté extérieure de l’Etat“. Une fois condamnés et déchus de la nationalité luxembourgeoise, ceux-ci ne conserveraient que la nationalité que l’occupant leur avait conférée durant la guerre et pourraient être facilement expulsés „Heim ins Reich“ avec femme et enfants. Du moins en théorie.

Des parias coincés au Luxembourg

Un avis juridique remis au ministre de la Justice, Victor Bodson, fin juillet 1945 souligna qu’en pratique ce plan n’était pas applicable puisqu’il était en contradiction flagrante avec l’un des principes claironnés par le gouvernement: le régime d’occupation étant illégitime, ses décisions étaient nulles et non avenues.

„L’adhésion à l’NSDAP n’entraîne pas de plein droit la perte de la nationalité luxembourgeoise“, disait l’avis: „En effet, l’acquisition de la nationalité allemande par les activistes pro-allemands n’ayant pas eu lieu par la suite d’une manifestation volontaire tendant à acquérir cette nationalité, mais plutôt (ordonnance du Chef der Zivilverwaltung du 30 août 1942) par l’effet d’une loi, l’art. 25 de la loi du 9 mars 1940 concernant la perte de la qualité de Luxembourgeois ne leur est pas applicable. D’autre part, comme l’ordonnance du CDZ du 30 août 1942 est nulle et de nul effet conformément à l’art. 1 al. 2 de l’arrêté grand-ducal du 13.7.44, les Luxembourgeois membres de l’NSDAP sont à considérer comme n’ayant jamais acquis de nationalité étrangère. La question du retrait de la nationalité luxembourgeoise par voie judiciaire ou administrative pose le problème épineux de l’apatridie, alors qu’il est à prévoir qu’aucun État, pas même l’Allemagne, ne consentira à recevoir sur son territoire les anciens collaborateurs.“

Dans les cinq années qui suivirent, près de 1.000 Luxembourgeois de naissance, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, devinrent bel et bien apatride, comme l’auteur de la note l’avait prévu. Stigmatisés, indésirables dans leur propre pays, peinant à retrouver un emploi, ils risquaient de devenir une minorité de parias héréditaires. Cette situation était extrêmement dangereuse dans un pays profondément divisé.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können