Meinen ersten Besuch einer Vorstellung im Kasemattentheater habe ich nicht in guter Erinnerung. Es war vor gut 20 Jahren und zugleich mein erster Theaterbesuch in Luxemburg. Neu im Land, im Unwissen über die hiesige Theaterszene und mich wundernd, was die kleine Bühne in einer versteckten Nebenstraße meines Wohnviertels Bonneweg wohl mit den berühmten Kasematten zu tun hatte, half mir auch die Vorstellung des Stücks von André Link, dessen Namen ich längst vergessen habe, nicht viel weiter. Ich war etwas hilflos ob der Frage, wie ich mit der belanglosen Inszenierung umgehen sollte: mit wohlwollendem Gestus oder mit scharfer Feder. Ich entschied mich für die Zurückhaltung.

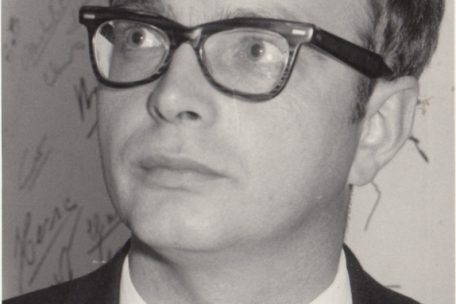

Heute ist mir bewusst, dass es eine Krise gewesen sein muss, in der das Kasemattentheater damals steckte. Es war mit Sicherheit nicht die erste in der 60-jährigen Geschichte der Bühne, die Tun Deutsch (1932-1977) zusammen mit einer Gruppe von Mitstreitern am 11. Dezember 1964 unter dem damals offiziellen Namen „Centre grand-ducal d’art dramatique“ gegründet hatte. Zu den Krisen in der Theaterwelt mögen häufig finanzielle Nöte beitragen. In dieser Hinsicht sah es für das Kasemattentheater nie rosig aus. Unterfinanziert war es eigentlich schon immer, bis sich die Situation unter Sam Tanson als Kulturministerin etwas gebessert habe, erklärt Lex Weyer, bis zur vormaligen Saison Präsident des Verwaltungsrats und verwurzelt mit dem Haus.

Von Brüchen und Aufbrüchen

Es war damals vielmehr eine Zeit der „Suche nach der verlorenen Identität“, wie es Marc Limpach in einem ausführlichen Text im Buch zum 50. Geburtstag der Bühne ausdrückte. „Theater braucht Brüche und Neuanfänge“, schrieb der Autor, Schauspieler, Jurist und Dramaturg. „Alte Überzeugungen über Bord werfen und sich immer wieder auf die Suche machen. Es ist diese Suche, das Zweifelnde, das Fragile und Leichte, das schlussendlich den Reichtum des Theaters ausmacht.“ Und insbesondere des Kassemattentheaters, dessen allererste Produktion eine poetische Lesung von Tun Deutsch im Escher Theater (aus Texten von „Villon à Prévert“) war und dessen Heimat über Jahrzehnte die Bock-Kasematten waren, bevor es nach einer Übergangszeit, unter anderem im Kapuzinertheater und Tramsschapp, in das heutige Gebäude zwischen Volksküche und Bananenfabrik zog.

Wieder befinden wir uns in einer Zeit der Krise, allerdings nicht des Kasemattentheaters, sondern der politischen Weltbühne. Die Zeiten von Rechtsruck und Trump, von neoliberaler Politik und neuem Wettrüsten sorgen bei progressiven Geistern für Entsetzen. Doch dies ist erst recht kein Grund für Eskapismus oder Biedermeier. Wer in den vergangenen Jahren durch Luxemburgs Theaterlandschaft streifte, ist Zeuge eines unermüdlichen Bemühens der Bühnenschaffenden geworden, dem Negativtrend zu trotzen. Wieder einmal sind es die kleineren Off-Theater, die sich ihm mit ihren Programmen entgegenstemmen.

So ephemer das Bühnenschaffen auch sein mag, so schnell kann es auf die Zeichen der Zeit reagieren, wie etwa mit „War and Peace“, einer Lesung von Texten rund um den Krieg von Arendt und Bourdieu bis Orwell und Stepanova – bei der Marc Limpach die Textauswahl traf –, und anlässlich des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Jahr 2022, in Zusammenarbeit mit dem Théâtre ouvert Luxembourg (TOL) und Théâtre du Centaure. Theaterkooperationen sind manchmal langlebiger als politische Koalitionen. Ist das Theater die bessere Welt?

Schon die Gründung war ein Bruch, vollführt von Tun Deutsch, der einst bei Eugène Heinen im hauptstädtischen Konservatorium Sprechunterricht nahm und der ihm einige Rollen in luxemburgischen und deutschen Produktionen gab. Nach seinem Schauspielstudium in Düsseldorf, Nancy und Paris kehrte Deutsch nach Luxemburg zurück und fand das hiesige Theater nicht mehr zeitgemäß.

Avantgarde statt Biederkeit

Heinens Theater war in der Tat bürgerlich und stockkonservativ, seine modernsten Stücke waren von Georg Büchner (1813-1837). Tun Deutsch hingegen wollte die Avantgarde auf der Bühne haben. So fanden mit einigen Jahren Verspätung die französischen Existenzialisten Alber Camus und Jean-Paul Sartre und das Absurde Theater ihren Weg nach Luxemburg. Die ersten Stücke, die Deutsch inszenierte, waren bezeichnenderweise „La leçon“ und „La jeune fille à marier“ von Eugène Ionesco. Es folgten im Lauf der Jahre unter anderem Slawomir Mrozek und Martin Walser. Der wohl größte Erfolg in den 70er Jahren war Mrozeks „Emigranten“ (1975) mit Deutsch und dem unvergessenen Fernand Fox, der ebenso zu der Stammtruppe jener Tage gehörte, in der Inszenierung von Georges Ourth, die zum Gastspiel nach Salzburg eingeladen wurde.

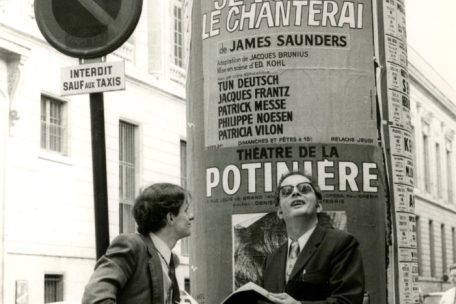

Es waren zeitgenössische, teils avantgardistische Stücke, die gespielt wurden, sozusagen moderne Gegenstücke zu Heinens betulichem Theaterangebot. Das Kasemattentheater spezialisierte sich auf das deutschsprachige Theater, erst recht nachdem Philippe Noesen und Marc Olinger 1973 mit dem Centaure und dem TOL zwei frankofone Bühnen gegründet hatten. Ersterer wurde Anfang der 90er Jahre Direktor des Escher Theaters, Letzterer wurde bereits Mitte der 80er Leiter des Kapuzinertheaters.

Lex Weyer hat noch die Zeit seiner Kindheit vor Augen, als seine Eltern Anne und Pit Weyer für die Bühne beziehungsweise Kostüme des Kasemattentheaters verantwortlich waren und er gewissermaßen bereits früh die feuchte Luft der Bockkasematten einatmete. „Und ich kann mich noch von manchen Stücken an jede einzelne Szene erinnern, wie etwa von ‚Emigranten‘“, sagt er. Sein Vater schuf nicht zuletzt die prägenden und unverkennbaren Plakate der Bühne. Lex Weyer trat als Grafikdesigner in guter Familientradition in dessen Fußstapfen. Pit Weyer hatte zudem die Plakate für das literarische Kabarett entworfen. Dieses war „mit politischem Einschlag“, wie Marc Limpach anmerkt, damit habe das Theater auch eine Lücke in der kulturellen Szene des Landes ausgefüllt. Die kabarettistischen Abende mit Titeln von „Panoptikum“ bis „Erotikum“ wurden zu einer Institution.

In den Fußstapfen des Gründers

Ein Schock für die gesamte Theaterszene löste Tun Deutschs früher Tod aus. Er erlag im Oktober 1977 im Alter von 45 Jahren einem Herzversagen. Der Journalist und Schriftsteller Josy Braun würdigte das Verdienst des großen Bühnenschaffenden im Tageblatt. Und Marc Limpach dazu: „Tun Deutsch verkörpert in der luxemburgischen Theatergeschichte die erste Generation nach Eugène Heinen.“ Im April 1977, also vor Deutschs Tod, bemerkt Guy Wagner zum Generationenwechsel im Kasemattentheater: „Deutsch ist wohl der Ensembleleiter, der am stärksten den Luxemburger Nachwuchs, der an ausländischen Bühnen studiert, fördert.“

Sein liebster Schüler sei André Jung gewesen, heißt es, doch es war eine ganze Generation von Kreativen, die aus den Kasematten entschlüpfte. Neben Jung, einem der bekanntesten Darsteller des deutschsprachigen Theaters, 1981 und 2002 von dem Fachmagazin Theater heute zum „Schauspieler des Jahres“ gewählt, gehörten vor allem Josiane Peiffer, Ed Maroldt, Germain Wagner, Charles Muller, Frank Feitler, Steve Karier, Luc Feit und Frank Hoffmann zu dieser neuen Generation. Weitere Generationen sollten folgen.

„Durch Frank Hoffmann und seinen damaligen Dramaturgen Frank Feitler wird das Kasemattentheater wieder zu einem spannenden Avantgarde-Theater“, schreibt Marc Limpach im Jubiläumsband 2014. „1982 inszeniert Frank Hoffmann ‚Bremer Freiheit‘ von Rainer Werner Fassbinder in einer Bearbeitung von Frank Feitler und 1983 die deutschsprachige Erstaufführung von ‚Pasolini Traum: Calderón‘. Der Höhepunkt jener Zeit war aber ohne Zweifel die Inszenierung von Schillers ‚Demetrius‘, wiederum in der Bearbeitung von Feitler.“ Vor allem mit dem Schillerfragment mit Steve Karier in der Titelrolle gelang Hoffmann und Feitler der internationale Durchbruch. Die Inszenierung wurde unter anderem zu den Schillertagen nach Mannheim eingeladen.

„Politisch ist Theater immer“

Mit dem von Frank Hoffmann geleiteten Théâtre national (TNL) kam 1996 ein neues Theater hinzu. Von einer Konkurrenz will man nicht sprechen. Die Bühnenschaffenden sitzen schließlich im selben Boot. Vergleicht man die Programme, so setzen sich beide Häuser mit den drängendsten Fragen der Zeit auseinander und greifen dabei sowohl auf moderne Klassiker zurück als auch auf junge luxemburgische und internationale Akteure. Das Kasemattentheater hat sich dieses Jahr etwa in Calle Fuhrs „Alphabet“ mit dem Klimawandel auseinandergesetzt. Mit dem Thema des Neoliberalismus hatte sich der junge deutsche Dramatiker und Regisseur im Sommer 2022 befasst. Fuhr reihte sich damit in die Tradition des Hauses ein, avantgardistische bis zeitgenössische Stücke auf die Bühne zu bringen. Diese Devise gehört sogar zur hauseigenen DNA. Das Kasemattentheater habe zwar kein eigenes festes Ensemble, es beruhe auf Freundschaften, erklärt Limpach, auf Verbundenheit. Betritt man das Foyer, steht man nicht nur gleich an der Theke, sondern fühlt sich auch familiär behandelt.

Auch wenn es in den 90er Jahren eine Zeitlang heimatlos war, kam es nicht zum Bruch, sondern immer wieder zum Aufbruch. Es durchlebte nicht nur mehrere Generationen von Bühnenschaffenden, von denen viele auch an ausländischen Häusern beschäftigt sind, sondern auch verschiedene Theatertrends – und blieb sich doch treu als Bühne der Avantgarde, die zudem seit Jahrzehnten auf junge luxemburgische Dramatiker setzt, angefangen mit bekannten Schriftstellern wie Guy Helminger oder Jeff Schinker, der bis heute wohl der meistgespielte Autor des Hauses ist, bis hin zu ganz jungen Künstlerinnen und Künstlern, die erst am Anfang ihrer Laufbahn stehen. Ein Beispiel ist etwa Eugénie Anselin, die als 17-Jährige im Kasemattentheater zu spielen begann, mittlerweile selbst inszeniert und Autorin ist – erst kürzlich wurde sie zudem Präsidentin des Verwaltungsrats.

Auch jene Phase vor etwa 20 Jahren hat die Bühne gut überwunden. Zunächst zusammen mit Germain Wagner, übernahm Marc Limpach dann in der Spielzeit 2008/2009 als Dramaturg die Programmgestaltung. Seit 16 Spielzeiten hat das Kasemattentheater somit ein komplettes Saisonprogramm. Immer wieder werden sowohl international bekannte Stücke wie von Elfriede Jelinek, Sarah Kane, Dea Loher, Thomas Melle, Heiner Müller, Yasmina Reza, Sivan Ben Yishai und Lot Vekemans („Gift“ mit Germain Wagner und Desirée Nosbusch sowie „Schwester von“ mit Marie Jung), aber auch Stücke von Luxemburger Autoren wie Pol Sax, Charel Meder und Ian De Toffoli mit aufgenommen.

Junge Regisseure wie etwa Sara Goerres, Carole Lorang, Thierry Mousset, Liss Scholtes, Anne Simon und Calle Fuhr konnten sich beweisen. Ihnen dient die Bühne nicht zuletzt als Sprungbrett. „Stark sind wir dann, wenn wir als Theater an Autoren herantreten“, erklärt Limpach. „Und es funktioniert, wenn etwas Besonderes läuft.“ Das Theater habe sich dabei dezidiert literarischen Texten verschrieben und befasst sich mit thematischen Schwerpunkten wie dem Krieg der Geschlechter, dem steigenden Armutsrisiko hierzulande und dem Neoliberalismus, ebenso wie Kollaboration und Widerstand sowie dem autoritären Rechtspopulismus.

„Politisch ist Theater immer“, betont Limpach. Allerdings solle es nicht parteipolitisch sein, fügt er hinzu. Die Funktion des Theaters sei es schließlich, gesellschaftlichen Prozessen und Auseinandersetzungen eine szenische Gestalt zu geben und dabei den gesellschaftlichen Diskurs mitzugestalten. Diese Saison hat das Kasemattentheater die Uraufführung von „Les exclus du festin – E Stéck iwwert Aarmut an engem räiche Land“ parat, eine Kooperation mit der „Chambre des salariés“ auf Grundlage eines Textes von Claude Frisoni. Weitere Uraufführungen sind, nach der Hörspielperformance „Apoplexie“ von Claire Thill, eine fiktive Bühnenautobiographie von Guy Helminger und „Dammriss“ von Eugénie Anselin.

Marc Limpach betont am Ende unseres Gesprächs, dass es Theater – auch im digitalen Zeitalter – „immer geben wird“. Er weiß: „Das Erzählen liegt so tief in uns Menschen. Live und unmittelbar.“ Ein Ort, wo die Synapsen heiß laufen, den man betritt und dabei alles andere hinter sich lässt. Ein Sprungbrett für die einen, eine Heimat für die anderen, ein Ort des Austauschs von Ideen. Ein Ort von Besinnung und Sinnlichkeit, eine Gedankenschmiede des geistigen und künstlerischen Widerstands. Vielleicht keine bessere Welt, aber eine andere.

Foto: Bohumil Kostohryz/Kasemattentheater

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können