A l’occasion de la Journée internationale des Droits de la Femme, en mars 2023, plusieurs communes luxembourgeoises avaient décidé d’afficher le nom de 84 femmes dans autant de rues et de lieux publics. Il s’agissait de donner symboliquement aux femmes une visibilité et une place dans l’espace public où elles demeurent sous-représentées.

J’aimerais que l’ONU proclame une autre Journée internationale, celle des Esprits Libres. Sous les noms existants des rues d’Esch-sur-Alzette, on honorerait alors les esprits libres de la ville, encore orphelins de noms de rues, de Paul Flesch (1870-1955) à Alice Schroell (1905-1988), de Flora Piticco (1921-2017) à Luigi Peruzzi (1910-1993), de Henri Adam (1894-1942) à Lydie Schmit (1939-1988).

Pour la Journée internationale des Esprits Libres, sous le panneau de l’avenue de la Gare à Esch, au coin avec la rue de l’Eau, une belle plaque rappellerait qu’à cet endroit, un homme libre et un grand artiste avait pignon sur rue, avec son studio photo, de 1954 à 1957: Romain Urhausen (1930-2021).

L’homme est en effet moins connu que l’artiste, reconnu entretemps à sa juste valeur au Luxembourg et à l’étranger. L’exposition de ses œuvres à Arles l’année dernière a été l’expo la plus visitée (avec 87.000 visiteurs) de ces Rencontres internationales de la photographie. En mai 2023, son œuvre a été exposée à la prestigieuse galerie parisienne Les Douches. Son œuvre très diverse (il fut photographe, designer, graphiste, architecte, créateur de bijoux, etc.), l’analyse de sa photographie à la fois humaniste et subjective ainsi que de sa démarche expérimentale ont fait l’objet de deux excellents catalogues ces dernières années: Romain Urhausen: Fotograf-Photographer (coord. par Marguy Conzemius, textes de Paul di Felice et Roland Augustin), CNA, 2016, et Romain Urhausen (textes de Paul di Felice et Caroline Förster), delpire & co, 2022. Je vous invite d’ailleurs à visiter en ce moment et jusqu’au 21 octobre à la Galerie Schlassgoart à Esch l’exposition „Steel Life“ qui lui est consacrée. Le finissage de l’expo a lieu le samedi 21 octobre à 16 heures.

Mon article propose une approche essentiellement biographique de cet artiste, en privilégiant la première partie d’une vie trop riche pour tenir en deux pages.

Du dancing au lycée

Dans une de ses photos les plus connues, un autoportrait des années 1950, sorte d’hommage aux surréalistes, Romain Urhausen pose assis sur les rails de chemin de fer, une cuillère et un œuf à la main, en costume-cravate. En costume-cravate, voilà comment cet élève se présentait également les lundis matin en classe, au Lycée de garçons d’Esch (LGE). Après avoir fait nuit blanche dans les dancings de la ville. De sa virée nocturne directement en classe. Voilà le premier souvenir de Romain Urhausen que me raconta son ami de jeunesse du même âge et fréquentant la classe parallèle de IIIe, Raymond Franck, aujourd’hui âgé de 93 ans. Raymond Franck fut président du Clan des Jeunes de l’ASSOSS, section d’Esch, et des Universitaires d’Esch. Raymond sera gynécologue à Esch après des études de médecine à Strasbourg et Hambourg et ensuite directeur de l’Hôpital de la Ville d’Esch de 1976 à 1995. On ne sait pas si le directeur clérical du LGE, Henri „Bubi“ Koch, très à cheval sur la moralité de ses élèves et la présence du corps enseignant à la messe et dont le nom orne aujourd’hui une rue à Esch-sur-Alzette poussa Romain Urhausen, cet esprit libre et non-conformiste, vers la sortie du lycée en 1950, en classe de IIIe. Mais permettez-moi d’émettre l’hypothèse que le jeune homme, qui voulait devenir architecte, le fit à l’insu de son plein gré.

Romain Urhausen est né à Rumelange le 29 septembre 1930, fils unique de Jean Urhausen (1906-1989), comptable et chef de bureau à la Hadir (Hauts-fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange), et d’Anne Hermes. Jean et Anne étaient, eux aussi, déjà nés à Rumelange dans des familles d’ouvriers mineurs. Leur union fut de courte durée. Anne décéda le 21 janvier 1932 à l’âge de 29 ans seulement. Romain était âgé d’un an et quelques mois. Son père épousa ensuite la sœur cadette d’Anne, Juliette. C’est uniquement à l’âge de douze ans que Romain apprit que Juliette, pour qui il éprouvait une grande affection, n’était pas sa mère, mais la sœur de celle-ci.

Sous l’Occupation allemande, Romain – tout comme Raymond Franck d’ailleurs – refusa d’adhérer aux Jeunesses hitlériennes. Voilà pourquoi l’accès au lycée après l’école primaire lui fut refusé. (Il ne put accéder au lycée qu’après la guerre, à l’âge de 15 ans.) Avec des amis, il entra par effraction dans des galeries de mine dans Rumelange occupé et vola des munitions allemandes qu’ils sabotèrent par la suite. Son père était un sympathisant du parti communiste luxembourgeois et un ami proche de Dominique Urbany (1903-1986), dirigeant du parti, natif de Rumelange et instituteur dans la même ville à partir de 1928. La fille de Dominique, Yvonne Frisch-Urbany (1923-2013), était la babysittrice de Romain dans les années 1930.

Romain aimait s’amuser, faire la fête, danser. Sa première grande fête eut lieu quelques semaines avant ses 14 ans, le 10 septembre 1944, jour de la Libération du Luxembourg par les troupes américaines. La fête fut si intense qu’elle se termina à l’hôpital, avec une intoxication à l’alcool à la clé. Le goût de la fête, de la danse et du rire ont accompagné Romain Urhausen tout au long de sa vie. Tout comme celui de la création. Romain fut un hyperactif de la créativité, une nouvelle idée jaillissant toutes les dix minutes de son esprit. Il ne pouvait que sortir des chemins traditionnels et des carcans institutionnels. Son père, passionné de photo, mais également membre actif chez les „sansfilistes“ du Radio-Club de Rumelange, l’avait initié à la photographie dès son plus jeune âge en lui prêtant son premier appareil photo à l’âge de treize ans. Sa première photo: des ouvriers italiens en train de creuser des tranchées pour l’armée allemande à Rumelange. Mais le passage du lycéen Romain, avec son ami Raymond, au Photo Club d’Esch ne fut que de courte durée. Les hommes de la bonne société eschoise y jouaient au cercle culturel élitaire. Chaque semaine, un autre membre présentait une photo qui était discutée pendant une heure, avant de passer au cigare. Trop conventionnel pour ce jeune homme libre.

Photographier la vie

Homme de liberté et de ruptures: en 1950, Romain Urhausen quitte le lycée et Luxembourg pour Paris où il s’inscrit à l’Ecole technique de photographie et de cinématographie. Cet épisode de sa vie est décrit dans un texte (écrit en petites lettres dans la tradition du Bauhaus) sur le photographe, texte qui accompagne l’exposition du club photographique de Paris, les „30 X 40“, à la Galerie du studio 28, à laquelle Urhausen participe en 1961: „Paris brille pour lui d’un tel éclat! Et la france ne doit-elle pas à nièpce, puis à daguerre, d’être le sol où la photographie fut inventée! Il arrive à paris en 1950. Il découvre notre capitale. Quelle merveilleuse impression! Il a 20 ans. Il va vivre. Il est abasourdi par cet événement. Mais le lendemain, il découvre l’école. Quelle déception! Il est soudain comme transplanté au moyen âge: les salles, les murs, le matériel, les principes sont vétustes, croulants, poussiéreux … La lumière est dans la rue. Il ‚sèche‘ les cours de technique, de pratique, vieillots, dépassés. Il prèfère courir paris, photographier la vie.“ Aux salles de classes suffocantes, Romain préfère la photographie humaniste extra muros. Ses photos sur la vie, les gens, les marchandises dans les Halles de Baltard, ce grand marché au cœur de Paris, juste avant leur transfert à Rungis dans les années 1960, ces Halles détruites entre 1971 et 1973, immortaliseront ce lieu dans l’ouvrage qu’il y consacre avec le poète Jacques Prévert en 1963.

Son apprentissage académique véritable aura lieu à Sarrebruck, seconde rupture dans sa formation, où il arrive en 1951 par l’entremise d’un autre ami de jeunesse, Léon Hubert. Léon aussi avait fait sa malle et quitté le lycée eschois pour devenir vendeur à la Galerie Kaufhof à Sarrebruck. Il y acquit très vite, grâce notamment à sa connaissance de l’Allemand et du Français dans une Sarre sous contrôle français après la guerre, un poste de responsabilité.

Il s’inscrit à la Staatliche Schule für Kunst und Handwerk Saarbrücken sous la direction d’Otto Steinert, fondateur du courant de la subjektive fotografie, décrite par Paul di Felice comme „nouvelle esthétique photographique, une façon anticonformiste de regarder le monde, un langage marqué par le noir et blanc, des tirages très contrastés, des cadrages radicaux et parfois des situations surréalistes“. Romain Urhausen participera d’ailleurs aux deux premières expositions d’Otto Steinert, subjektive fotografie 1 (1951) et 2 (1955). En 1953, certaines des œuvres d’Urhausen sont choisies par Edward Steichen pour l’expo Postwar European Photography au MoMA à New York. Contrairement à Paris, les étudiants et étudiantes de Steinert se voient attribuer un thème différent chaque semaine et sont libres de décliner ces thèmes en photographies, de sortir de l’école, de „photographier la vie“.

photo romain

C’est à l’école de photographie de Sarrebruck qu’il rencontre sa première épouse, Maggy Vogeley, originaire de Völklingen, où est célébré leur mariage le 22 mai 1954. Entretemps, Romain a fait ses six mois de service militaire au Luxembourg comme photographe au Service de l’Intendance. La même année, en 1954, le couple ouvre un studio photo à Esch-sur-Alzette: photo romain (toujours écrit en petites lettres). Leur mariage tout comme le chapitre eschois se clôt sur un baiser d’adieu entre Maggy et Romain, pour la Saint-Sylvestre 1956/1957 à minuit, au bar du café des Sports chez Josy et Zola Lieners (en présence de leur copain Raymond). Maggy le quitte pour l’avocat Marcel Mart, qui deviendra journaliste avant d’embrasser une carrière politique nationale (ministre de 1969 à 1977) puis européenne (notamment comme membre puis président de la Cour des comptes européenne). De ce mariage sont issus deux enfants, le médecin Daniel Mart et la journaliste Caroline Mart. Notons que Romain et Maggy restèrent amis jusqu’à la mort tragique de Maggy en 1978 dans un accident de la route et que des liens étroits ont uni la famille Mart et Romain jusqu’à sa mort en 2021.

Sans l’aide de Maggy, le studio photo n’était plus viable. Une nouvelle rupture dans la vie créative de Romain Urhausen en résulta. En 1957, il quitte Esch pour s’installer dans une autre région industrielle, la Ruhr. Après avoir passé un concours international, il dirige de 1957 à 1959 la classe de photographie, de cinéma et de graphisme à la Werkkunstschule de Dortmund. Le 24 août 1958, il épouse en secondes noces Yvi Foetz, originaire de Gasperich. De ce mariage est issue une fille, Fabienne.

Professeur, designer, architecte …

Son désir de liberté (et son aversion pour les choses administratives au sein de cette institution académique) poussa Romain Urhausen à ouvrir son propre atelier de design, de communication visuelle, de publicité à Dortmund (1959-1966) puis à Cologne (1966-1973). Il travailla pour des entreprises comme Maggi ou l’Arbed, devint membre du Deutscher Werkbund (des graphistes) et se lança dans l’architecture et le design industriel avec l’aide d’Otto Groth, le président du Bund Deutscher Architekten, jusqu’à devenir membre de l’Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. En 1973, une nouvelle aventure le tente: il s’installe à Roussillon dans le Vaucluse, y ouvre un bureau d’architecture et de design industriel et se met à restaurer des mas provençaux pour une clientèle huppée.

Lorsqu’il revient au Luxembourg en 1983, il veut indiquer comme profession dans l’annuaire téléphonique „ créateur“. Sa troisième épouse, la journaliste Tilly Jung, arrive à l’en dissuader en lui rappelant que ce titre n’est normalement pas réservé aux mortels. Mais l’art ne rend-il pas immortel? Tout en fondant avec Roby Kettels et Guy Binsfeld un studio de film (Studio V Luxembourg) et en produisant des films publicitaires et des installations audiovisuelles pour le gouvernement luxembourgeois et la Commission européenne, il restaure avec Tilly l’ancienne villa du directeur de la brasserie Henri Funck, datant de 1864 et à l’abandon, en concevant lui-même le mobilier. Le couple y installe plusieurs studios à louer.

C’est aussi dans les années 1980 que j’ai rencontré Romain Urhausen. Non personnellement, malheureusement, mais à travers ses photos. Quelques photos de lui datant des années 1950, reconnaissables entre mille dans les publications sur l’histoire et le patrimoine de la ville d’Esch, histoire et patrimoine sur laquelle portaient mes recherches dès mon retour de l’université en 1988. À côté d’autres photos de Romain Urhausen conservées dans des dossiers classés par rues aux Archives de la Ville d’Esch.

Je remercie Tilly Urhausen-Jung et le CNA de m’autoriser à publier quelques-unes des milliers de photos de Romain Urhausen sur Esch. La majorité de ces photos reste à découvrir et mériterait une grande exposition, exclusivement réservée au lien entre ce grand photographe et la métropole du fer.

Urhausen et Esch

Permettez-moi donc, en conclusion de cet article, de présenter cinq photos montrant l’Esch de Romain Urhausen. J’ai choisi ces photos, dont certaines exposées également dans l’expo „Steel Life“, pour une raison très particulière: Elles se démarquent, elles sont différentes des premières photos de Romain Urhausen sur Esch qui furent publiées dans le livre commémoratif du cinquantenaire de la ville d’Esch en 1956. Le choix, qui a probablement été fait en 1956 par l’éditeur ou par Romain Urhausen en accord avec les responsables politiques eschois, est intéressant car il est révélateur de l’image que la ville voulait donner d’elle-même dans les années 1950. Les photos montrent, dans le typique clair-obscur/noir et blanc d’Urhausen, Esch et ses emblèmes: un pittoresque Vieil Esch (l’Histoire), l’usine de Terre rouge marquant l’horizon, le mur Lefèvre entourant l’usine entre Esch et Audun, le pont en acier de Neudorf (l’Industrie), l’Hôtel de ville (la Politique), le marché (le Commerce), des étudiants (masculins) au coin de la rue de l’Alzette, des hommes âgés assis sur un banc place du Brill, les femmes et les enfants au parc Laval et au parc du Galgenberg (la Société traditionnelle), des musiciens photographiés d’en haut, l’école du Brill (la Culture).

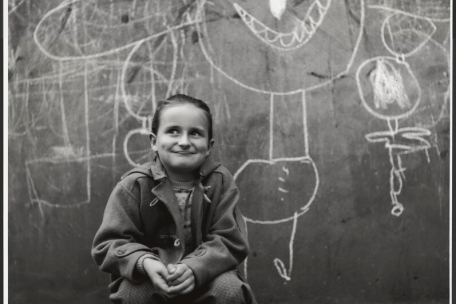

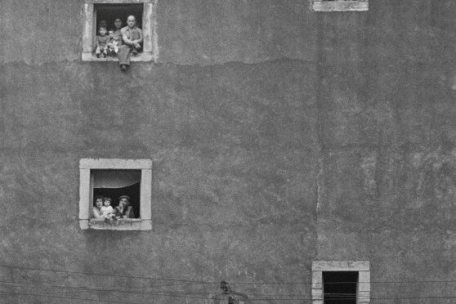

Cette „vision d’une ville“ de 1956, titre du chapitre avec les photos de Romain Urhausen dans le livre du cinquantenaire, est réductrice et fort éloignée de la diversité de l’œuvre photographique de Romain Urhausen. A Esch comme à Paris, Urhausen photographiait la vie, toute la vie, dans une optique humaniste. Dans son premier ouvrage personnel, Die Stadt – Notre ville (1961), avec des textes de Nic Weber, il montre son Esch, différent de l’image officielle de la ville du livre du cinquantenaire. En 1961, les photos montrent les absents de 1956. Quelques exemples sont reproduits en illustration de cet article: jeunes hommes et femmes enlacés et dansant dans les dancings de la ville; ouvriers italiens discutant et roulant une clope devant un café dans le quartier du Brill, boulevard Prince Henri, alors qu’un train passe; l’arrière de la Casa grande dans la Hoehl où les familles (de musiciens et d’antifascistes) Peruzzi, Malvetti, Baschera, Turci suivent (gratuitement) un match de la Jeunesse d’Esch: les „Russenbaracken“ en bois d’Esch-Raemerich, où étaient entassées les Ostarbeiterinnen soviétiques sous l’Occupation allemande, reconverties en logements sociaux après la guerre; un petit artiste en herbe au regard moqueur assis devant son œuvre murale.

Ces photos illustrent bien ce que Romain Urhausen exprime à la fin de l’interview accordée en 2016 à Catherine Richard et Marguy Conzemius du CNA et que l’on peut regarder dans l’expo „Steel Life“: „Wann s de dech fir de Mënsch interesséiers, da kucks de deen och ganz aneschters. Du gesäis en och méi.“ („Si tu t’intéresses à l’être humain, alors tu le regardes aussi de façon complètement différente. Tu le vois mieux.“)

Je remercie M. Raymond Franck et Mme Tilly Urhausen-Jung pour les entretiens qu’ils ont bien voulu m’accorder. Merci aussi à Mme Urhausen-Jung et au CNA pour la mise à disposition des photos. Merci enfin à M. Paul di Felice pour son aide précieuse dans les recherches.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können