Der Betrugsskandal bei der Caritas hat Luxemburg erschüttert – 61 Millionen verschwanden vor einigen Monaten bei der Organisation. Im August hatte die Staatsanwaltschaft in dem Zusammenhang von einem wahrscheinlichen „Präsidentenbetrug“ gesprochen. Bei diesem Vorgehen werden Mitarbeiter von Unternehmen in eine Falle gelockt, damit sie falsche Rechnungen bezahlen oder nicht autorisierte Geldüberweisungen tätigen. Auch im Fall „Tousaciers“, einem Stahlhändler mit Sitz in Düdelingen, steht der Verdacht von Präsidentenbetrug im Raum. Das Unternehmen verklagt die Sparkasse, nachdem ihm im Herbst eine Million Euro gestohlen wurde.

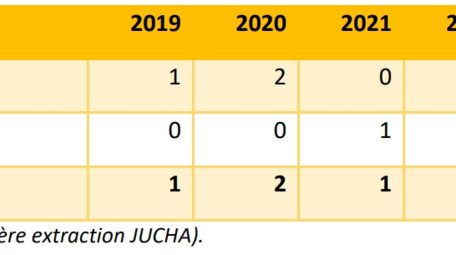

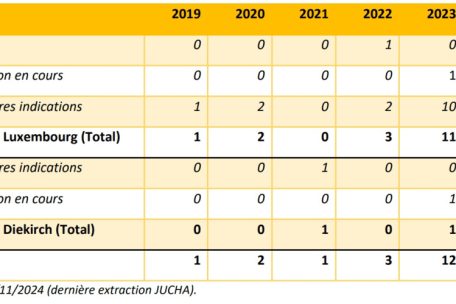

Dies wirft die Frage auf, wie viele Fälle von Betrug mit falschen Präsidenten in den vergangenen Jahren in Luxemburg angezeigt wurden. Die Antwort: 32 Mal innerhalb von fünf Jahren. Das geht aus der Antwort von Justizministerin Elisabeth Margue (CSV) vom Freitag auf eine parlamentarische Anfrage von Sam Tanson („déi gréng“) hervor. Ein deutlicher Unterschied ist dabei seit dem Vorjahr zu erkennen: Waren es von 2019 bis 2022 noch ein bis drei Fälle pro Jahr, so stieg die Zahl 2023 auf 12 und 2024 (Stand 11. November) auf 13 Fälle an.

Zum Vergleich: Im Jahr 2014 gab es der Ministerin zufolge insgesamt 30 Fälle, im darauffolgenden Jahr 35 und zwischen 2016 und 2018 eine Stagnation zwischen 12 und 15 Fällen pro Jahr. Diese Stagnation erklärt Margue durch in Unternehmen durchgeführte Informationskampagnen und Schulungen. Zudem würden neu eingeführte technische und buchhalterische Mittel den Tätern ihre Aufgabe erschweren.

Die Zahlen berücksichtigen laut Ministerin Margue jedoch keine Versuche und sind „abhängig vom Verständnis des Falles zum Zeitpunkt der Eintragung“. Präsidentenbetrug sei zudem keine Straftat an sich, sondern eine Vorgehensweise. Aus diesem Grund sei seine Erfassung in den Justizsystemen „lediglich eine zusätzliche manuelle Erfassung zu statistischen Zwecken, mit allen Mängeln, die eine solche Erfassung haben kann“.

Täter nicht zurückverfolgbar

Dass die Zahlen trotzdem steigen, erklärt Margue durch „den leichten Zugang zu Informationen von Unternehmen und ihren Angestellten über das Internet (open source)“ und die neuen technischen Mittel, die den Tätern zur Verfügung stünden. Dazu gehöre zum Beispiel das Spoofing von Telefonnummern/E-Mail-Adressen oder das Registrieren von Domainnamen/E-Mail-Konten, die den Zielpersonen oder -unternehmen ähnlich sind. Täter müssten dabei keine echte Identität nachweisen und könnten nicht zurückverfolgbare Verbindungen nutzen.

Was Folgemaßnahmen zu den eingereichten Beschwerden angeht, so wurde in den vergangenen fünf Jahren ein Fall von der Staatsanwaltschaft in Luxemburg-Stadt „ad acta“ gelegt, dies im Jahr 2022. Das Jahr 2023 vermerkt für die Hauptstadt eine einzige laufende Untersuchung, im Jahr 2024 (Stand 11. November) sind es zwei. Die Diekircher Staatsanwaltschaft vermerkt für das Jahr 2023 ebenfalls eine laufende Untersuchung. Zu allen anderen Fällen stehen keine weiteren Angaben zur Verfügung.

De Maart

De Maart

die Justiz hat anscheinend nicht viel im Griff,

Kriminalität und Korruption voll im Aufschwung.

Weiter so reiches Luxusburg.