Vom Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt sind es nur wenige Gehminuten bis zum Kulturzentrum „Banannefabrik“, doch in Bonneweg ist es an jenem Morgen kalt – also schnell mit frierenden Fingern klingeln, dann vor der Eingangstür warten. Bald öffnet die Performancekünstlerin Piera Jovic die Tür und bittet ins Warme.

Die Schauspielerin Fabienne Elaine Hollwege wartet in einem Proberaum. Im Halblicht, mit Blick auf lange Stoffbanner, bedruckt mit Stadt- und Naturbildern. Jovic und sie stecken mitten in den Vorbereitungen der interaktiven Ausstellung „Hom(e)anity“. Ein Wortspiel, das die Grundthemen des Projekts umreißt: Heimat und Menschheit.

Wohnungsbesichtigung

Nach der Begrüßung führen die Künstlerinnen durch die „Banannefabrik“, wie durch die eigene Wohnung. Immer wieder deuten sie auf Wände oder ein Treppengeschoss; erzählen, was das Publikum hier und dort erwartet. Zunächst lausche es u.a. einer Soundarbeit von Max Thommes, verraten sie. Die Stimmen darin wurden im Rahmen unterschiedlicher Residenzen aufgezeichnet. „In dem daraus entstandenen Klangteppich verhandeln wir Fragen wie: Was ist ‚Heimat‘ für dich im Unterschied zu ‚Zuhause‘? Ist Körper Heimat? Welche sinnlichen Eindrücke verbindest du mit ‚Heimat‘?“, erklärt Jovic.

Die Erzählung beginne mit dem Schulabschluss und dem Drang der Jugendlichen, das Weite zu suchen. „Irgendwas hält sie jedoch zurück, führt sie immer wieder nachhause“, so Jovic weiter, „es entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Sehnsucht, auszubrechen, und dem Verlangen, sich an etwas festhalten zu können.“ Nur woran?

Öffentlicher Raum als Heimat

Vielleicht an einem Platz in der Gesellschaft? Eine (Un-)Möglichkeit, welche die Künstlerinnen in der Filmperformance „Transit“ erörtern. „Die Filmperformance thematisiert das Unbehagen, das wir in einer Gesellschaft verspüren, die nie stillsteht“, sagt sie. Der Film läuft auf einer Leinwand – ein Bild jagt das nächste: Jovic und ihr Gesicht in Großaufnahme; Jovic und Hollwege auf einer Sitzbank; Hollwege stürzt. Alles steht still. Menschen ziehen weiter. Dazwischen Text, Stimmen – Jovic weicht Küssen und Berührungen aus.

Es ist das Sinnbild einer Gesellschaft, in der Menschen rastlos umherirren – weit weg von allem, wofür Heimat steht. „Wie können wir uns als Bürgerinnen und Bürger einbringen, damit sich eine diverse, altersdurchmischte Gesellschaft heimisch fühlen kann?“, kommentiert Hollwege diesen Umstand. Es gebe sicherlich generationelle Unterschiede zum „Heimatbegriff“, doch die Grundbedürfnisse seien ihrer Meinung nach universal: „Es bezeichnet jene Räume, in denen wir uns geborgen und verstanden fühlen.“

Damit der öffentliche Raum dazugehöre, brauche es die aktive Beteiligung an der Stadtentwicklung. Sie erwähnt Konzepte wie das der essbaren Stadt, in der urbane Flächen zum Lebensmittelanbau genutzt werden. „Für die Umsetzung brauchen wir jedoch Zeit, die uns oft fehlt – genauso wie der Raum, um die Umgebung aktiv und bedürfnisorientiert mitzugestalten.“

Das Gespräch über den öffentlichen Raum als Heimatort mündet schnell in eine Diskussion über Obdachlose. Es ist die Rede davon, inwiefern Architektur und politische Entscheidungen deren Lebensraum einschränken, und sie ausgrenzen. Ein Thema, mit dem sich derzeit auch die Ausstellung „Who’s Next?“ in Neimënster befasst. Hollwege nennt als Beispiel Bänke, die durch eine Barriere ein längeres Verweilen verhindern – und wirft im Anschluss die Frage auf: „Steht ein ‚Zuhause‘ nur Menschen zu, die Geld haben?“

Krisen in der Heimat

„In Luxemburg schon“, dürfte die Antwort lauten, vor allem wenn damit ein physischer Ort gemeint ist. Die grassierende Wohnungskrise ist längst kein Geheimnis mehr. Die Dramaturgin Claire Wagener, die später zum Treffen stößt, bestätigt: „Die Wohnungskrise in Luxemburg schwingt im Hintergrund mit, wenn man über sein Zuhause nachdenkt.“ Es sei hart, hierzulande neue Formen des Zusammenlebens zu schaffen. Sie geht jedoch weiter, wenn sie über die Herausforderungen bei der Heimatsuche nachdenkt. „Was passiert, wenn sich Einzelpersonen nirgends wiedererkennen? Oft ist das auf ein systemisches Problem zurückzuführen und es behindert uns, aus verfahrenen Lebensmodellen auszubrechen“, sagt sie. „In einer kapitalistischen Welt ist es von Vorteil, wenn Menschen sich selbst verlieren: Sie gestalten weniger mit und befinden sich in einer konsumierenden Haltung. Es besteht keine eigene Entscheidungskraft mehr und das verursacht großes Leid.“

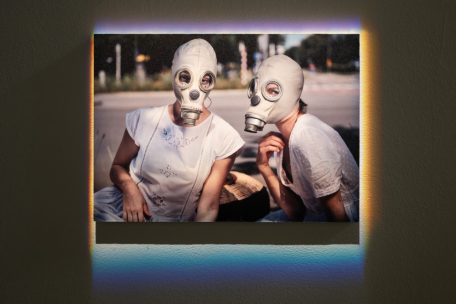

Genauso wie die Klimakrise, die unsere Lebensräume zerstört: Was bleibt von unserer Heimat übrig, wenn wir die Umwelt verätzen? Dazu stellt das Team die Performance „Picknick“ u.a. mit Fotos und Rauchschwaden in der „Banannefabrik“ nach: Auf den Bildern sind Hollwege und Jovic zu sehen, mit Atmungsmaske und Picknick-Deckchen. Ein weiterer Verweis auf die Folgen der Umweltverschmutzung ist eine Kunstinstallation, bestehend aus Plastikmüll und Schaufensterpuppen.

Befassen sich diese Arbeiten mit der Außenwelt, entführt der performative Kurzfilm „Maia“ ins Innere: Er schildert die Geburt als Akt, der Leben und damit eine Form von Heimat schenkt. „Körperlich betrachtet ist eine Schwangere ‚Heimat-gebend‘“, sagt Hollwege und spielt den Film zur Ansicht auf dem Laptop ab. Jovic tritt darin auf, windet und wendet sich zu Hollweges Stimme. Selten würde in der Öffentlichkeit über den Schmerz und die Ohnmacht gesprochen, den Gebärende durchlebten, heißt es in der Filmbeschreibung.

In der Aufbauphase wirkt die Ausstellung wie ein Mehrfamilienhaus, in der jede Idee ihren Raum und jedes Konzept sein Zimmerchen hat. Kein Zufall, wie die Künstlerinnen offenbaren. „Alles begann mit einer Residenz in der Escher Kulturfabrik, bei der Piera und ich erste Ideen gesammelt haben“, erinnert sich Hollwege. „Es folgte eine weitere Residenz im Neimënster in Luxemburg-Stadt. Nach und nach stießen andere Kunstschaffende dazu – alles fügte sich zusammen wie ein Puzzle.“

Das Publikum kann sich frei durch die Räume bewegen und Performances beiwohnen. Die Gestaltung sei herausfordernder als die eines Theaterstücks oder einer Ausstellung, so die Künstlerinnen. Zum einen liege das am Sujet, das schwer greifbar und facettenreich sei; zum anderen an der Tatsache, dass das Team einen interdisziplinären Ansatz verfolgt. „Jeder Mensch hat seine Art, zu kreieren“, sagt Hollwege. „Hinzu kommt, dass wir unsere Ideen in den Räumlichkeiten verorten mussten – das gelingt in der ‚Banannefabrik‘ gut, weil sie viel Freiraum bietet. Ein ideales ‚Zuhause‘ für unser Projekt.“

Was verbinden Sie mit Heimat?

„Durch das Theater war ich bereits in vielen Städten unterwegs und habe nie hinterfragt, was ‚zuhause‘ für mich bedeutet. Diese Frage stellte sich erst nach der Geburt meiner Kinder: Sie haben das starke Bedürfnis, sich verorten zu können, Vertrauen aufzubauen.“ (Fabienne Hollwege)

„Ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt in einem Café im ‚Garer Quartier‘ in Luxemburg-Stadt aufgewachsen. Meine Familie stammt aus Italien und Serbien: Bei uns war es noch üblich, sich ein Zuhause mit mehreren Familienmitgliedern zu teilen. Es gibt nicht diesen Drang, sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen.“ (Piera Jovic)

„Der Begriff ‚Heimat‘ beschäftigt mich schon lange und auf verschiedenste Weisen. Bei diesem Projekt interessierte ich mich vor allem für das, was uns daran hindert, eine ‚Heimat‘ zu benennen. Fanden früher mehr Menschen jene beispielsweise im Glauben, leben wir heute zunehmend in einer Phantomwelt: Zwar haben wir jederzeit Zugriff auf Medien aus aller Welt, doch spielt sich all dies virtuell ab – was davon schafft Verbindungen im realen Leben?“ (Claire Wagener)

„Hom(e)anity“

90 Minuten mit „Open End“ (DE, LU, EN, FR)

Wann?

Freitag, 13. Dezember; Samstag, 14. Dezember, jeweils ab 19:30 Uhr; Sonntag, 15. Dezember ab 16:30 Uhr

Wo?

Banannefabrik

12, rue du Puits

L-2355 Bonnevoie

Wie?

Tickets und Infos zu allen Teilnehmenden via maskenada.lu

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können