Bevor Großherzog Henri gestern an der Sophia University in Tokio seinen Ehrendoktor erhielt, sind wir mit Tara Trauthwein über den Campus gezogen. Die Luxemburgerin studiert in Kioto und war als Ehrengast eingeladen. Weshalb in der Öffentlichkeit schlafen ein Zeichen von Fleiß ist und so manche Japan-Klischees überholt sind, erzählt die junge Mathematikstudentin.

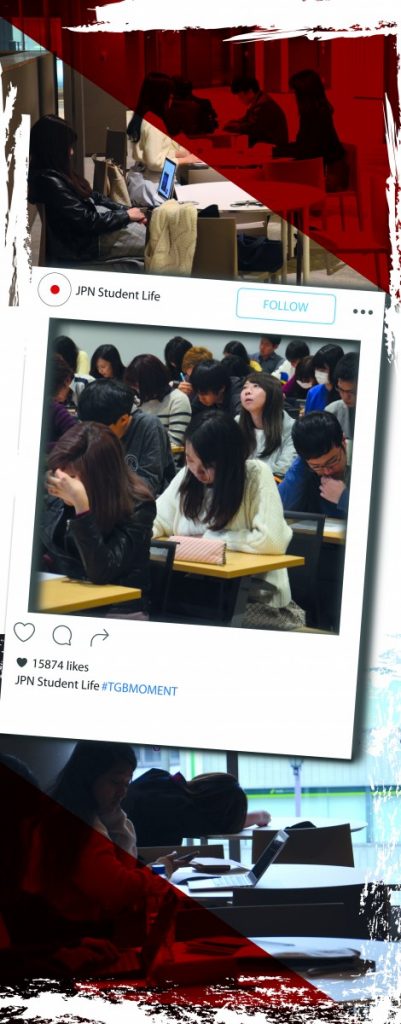

Wo in Belval nackter, kalter Beton die Studenten abschreckt, finden sich in der Sophia University warme Farbtöne. Mit Holz verkleidete Wände und selbst grauer Teppichboden wirken um einiges einladender als das Innenleben der Uni Luxemburg. Wir laufen durch die Uni, um uns einen Eindruck von der Architektur, aber auch dem Studentenleben zu verschaffen. Die Hörsäle erinnern eher an Klassen- beziehungsweise Seminarräume. Große Glasfenster bieten Transparenz. Jeder Student kann beim Vorbeilaufen auf seine Kommilitonen und Professoren blicken. An ausgewählten Orten stehen Tische und Stühle, auf denen mal mehr oder mal weniger interessierte Studenten sitzen.

Der Kopf auf dem Tisch

Außergewöhnlich ist aber vor allem eins: die Sitzecke unter den Betontreppen. Die Studenten liegen dort mit Rucksäcken unter dem Kopf und blicken auf ihre Laptops oder Tablets. Geschlafen wird jedoch nicht im Liegen. Dafür gibt es das demonstrative „Kopf-auf-den-Tisch-Legen“. Mit Faulheit oder zu viel Feiern hat das in Japan jedoch nichts zu tun. „Wenn man in der Öffentlichkeit schläft, gilt man als fleißig. Es symbolisiert, dass man nachts nicht viel schläft, weil man ganz viel bis spät in die Nacht gearbeitet hat“, erzählt Tara beim Vorbeigehen an schlafenden Studis. „Es ist tagsüber akzeptiert, mal zu schlafen, was die meisten hier auch tun. Allerdings fehlt einem dieser Schlaf nachts.“ Ob Tara denn freiwillig auf ihre ungestörte Nachtruhe verzichte? „Nein, mein Schlaf ist mir sehr wichtig.“ Sie lacht.

Spätestens seit Amélie Nothombs „Stupeur et tremblements“ wissen viele Westeuropäer, wie schräg oder zumindest anders die japanische Arbeitswelt ist. „Sie basiert immer noch auf einem ziemlich alten Modell. Eine Stadt wie Kioto ist noch immer sehr traditionell. Gleichzeitig gibt es dort hochmoderne Züge wie den Shinkansen. Oder eine Stadt wie Tokio besteht hauptsächlich aus Hochhäusern und alles ist sehr modern.“ Von diesen Widersprüchen lebt die japanische Gesellschaft. „Das alltägliche Leben ist nicht so streng. Es gibt aber natürlich sehr viele Regeln.“ Es handle sich um ganz banale Sachen. „Wenn man auf den Zug wartet, steht jeder in einer Reihe. Das ist hier ganz normal. Solche Geschichten halt. Alles ist mit Regeln bedacht und jeder hält sich daran.“

Das Zusammenleben im Alltag basiere auf Vertrauen. Das gelte auch für die Eintrittspreise. „Die Menschen zahlen freiwillig, weil quasi nirgendwo jemand kontrolliert. Es funktioniert, weil jeder sich daran hält. Die Japaner sind ein Volk, das sich meist freiwillig an Regeln hält.“

Regeln? Welche Regeln?

Blickt man sich an der Sophia University um, sieht man wenig von diesen Regeln. Wie auf jedem Campus breiten sich die Studenten aus. Sie lernen, faulenzen, flanieren … Ob die Unis denn anders seien? „Ja, das Uni-Leben ist in Japan nicht so streng. Ich habe aber viel von seinen Schulen gehört. Vom Kindergarten bis zum Ende der Gymnasialzeit verläuft die Schulzeit sehr streng.“

Der ganze Prozess sei „stressig“. Bevor es zur Universität gehe, müsse man Examen absolvieren. „Es ist für die Japaner sehr wichtig, welche Uni man besucht. Der Name der Uni ist eigentlich das Wichtigste für sie.“ Deswegen müsse man diese Prüfungen mit der bestmöglichen Note bestehen. Danach gehe es in verschiedenen Studiengängen etwas entspannter zu, in anderen vielleicht weniger. „Aber allgemein ist das Leben ab der Uni-Zeit entspannter.“

Harte Kindheit, wenig Freiraum

Weshalb die Japaner eine besonders harte Kindheit erleben können, erklärt Tara vorsichtig und respektvoll. Sie antwortet bei den brenzligen Fragen nicht direkt und projiziert eigene Beobachtungen auf Dritte. „Ich habe gehört, dass viele junge Menschen Angst vor ihren Eltern haben, vor allem vor ihrer Mutter. In Japan sind es vor allem die Mütter, die mit Nachdruck dafür sorgen, dass die Kinder lernen sollen.“ Der Tagesablauf sei stramm durchgeplant und erlaube nur wenig persönlichen Freiraum.

„Am Tag gehen die Kinder zur Schule, dann kommen sie gegen 16.00 Uhr nach Hause, haben vielleicht eine Stunde frei, nehmen an einer Club-Aktivität teil und gehen dann abends zu einer Spezialschule, wo dann nochmal bis 22.00 Uhr richtig gelernt wird.“ Dies sei aber wirklich nur für jene Schüler, die die Abschlussexamen für die Zulassung an den besten Unis schaffen wollen. Wieso die Mütter so streng seien? „Das ist so eine asiatische Sache.“

Tara hat selbst nur drei Wochen an der Sophia-Universität studiert. Sie verbringt ihren Austauschaufenthalt an der Uni Kioto. Ob sie denn Vorlesungen auf Japanisch belege. „Nee, nee, nee. Meng Coursen sinn op Englesch.“ Sie lacht herzlich. Japanisch lernen sei nicht einfach. Obschon sie sich in Japan wohlfühlt, kann Tara sich nicht vorstellen, in Japan zu arbeiten. „Es ist eine schöne Erfahrung, aber ich will danach nach Luxemburg zurückkehren. Ich werde in Luxemburg weiterstudieren, wenn mein Austauschaufenthalt hier fertig ist. Ich schließe meinen Bachelor nächsten Juni, Juli in Luxemburg ab.“

Luxemburg immer sehr beliebt

Obwohl die Japaner als sehr hilfsbereit und höflich bekannt sind, gelten sie auch als verschlossen und zum Teil ausländerfeindlich. Tara hat von all dem noch nichts gespürt. Kioto sei dafür eine viel zu internationale Stadt. „In Kioto fällt man als Ausländer nicht wirklich auf. Die Stadt ist sehr international. Man trifft viele Touristen und Menschen aus aller Welt, die dort arbeiten und studieren.“ Man werde jedoch außerhalb der Städte als Ausländer wahrgenommen. Doch auch hier hat die junge Luxemburgerin noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.

„Ich habe bemerkt, dass man außerhalb der Städte, in ländlichen Gegenden, sofort auffällt. Bislang habe ich aber nur Positives erlebt. Die Menschen sind sehr freundlich und interessiert.“ Man frage sie, wo sie denn herkomme. Die meisten Japaner reden auf dem Land nur ein paar Fetzen Englisch. Dennoch seien sie stets bemüht. „Luxemburg ist natürlich immer sehr beliebt, weil sie einem sagen: ‚Sie sind der erste Luxemburger, den ich treffe.‘ Ein Mann wollte auch erraten, wo ich herkomme. Er hatte keine Chance.“ Tara ist immer noch sichtlich amüsiert. „So weit ich weiß, bin ich die einzige Luxemburgerin an der Uni Kioto. Zumindest dieses Jahr. Ich habe aber auch noch keine Luxemburger getroffen oder jemand, der Luxemburger getroffen hat.“

Obschon Tara nicht wie so viele andere Luxemburger Studenten im Ausland nur in luxemburgischen Kreisen verkehrt, hat auch sie teilweise Schwierigkeiten, mit den Japanern in Kontakt zu kommen. „Es ist nicht ganz einfach, mit den Japanern Kontakt aufzunehmen, weil die meisten jungen Japaner zwar Englisch können, aber es nicht wirklich gerne sprechen. Es hängt aber natürlich davon ab, mit wem man spricht.“ Es gebe jene Japaner, die fließend Englisch sprechen würden. Andere könnten nur ihr Schulenglisch, das sie nie außerhalb des Unterrichts angewendet haben. „Die haben große Schwierigkeiten. Aber wenn man sich bemüht, mit Japanern in Kontakt zu kommen, klappt das auch.“

Gerade der Universitätsalltag ist hierbei behilflich. Ähnlich wie in Europa betreuen Studenten aus höheren Studiengängen jüngere Studis. Das half Tara, viele Japaner kennenzulernen. „Mir wurde eine japanische Tutorin zugeteilt. Sie ist eine Master-Studentin, die sich um mich kümmert und für mich da ist, falls es Probleme gibt. Durch sie habe ich auch andere Japaner kennengelernt. Das ist eine schöne Erfahrung.“ An der Uni Kioto gebe es zudem regelmäßig Treffen, um Englisch zu sprechen. Internationale Studenten seien dort sehr willkommen, weil ihr Englisch zur Geltung komme und geschätzt werde. „So habe ich auch sehr viele, nette Japaner kennengelernt.“

In Sachen Freizeit unterscheiden sich die japanischen Studenten an der Uni Kioto zunächst nicht wirklich von Studenten aus aller Welt. Vieles läuft im Rahmen der Universitätsaktivitäten ab. Man spielt Tennis, Fußball oder Basketball. Spezifischer wird es jedoch bei den restlichen Angeboten: „Man kann aber auch Origamis basteln, tanzen, singen, wandern gehen, Pflanzen beobachten … Es gibt sogar, glaube ich, einen Club für Pilzzucht. Ich habe mich aber noch nicht für einen Club entschieden.“

Japan teurer als Luxemburg?

Tara lebt in Kioto auf dem Uni-Campus. „Ich wohne auf dem Uni-Gelände. Ich habe zwei Zimmer für ein verheiratetes Ehepaar zugeteilt bekommen. Ich habe ziemlich viel Platz.“ Sie schmunzelt. Ob Japan denn wirklich so teuer sei und ob sie als Studentin gut über die Runden komme? „Es lebt sich vergleichsweise gut hier. Es wird immer gesagt, Japan sei sehr teuer. Ich habe festgestellt, dass das, was hier in Sachen Essen teuer ist, meist dem gleichen Preis in Luxemburg entspricht. Alles andere ist sogar billiger.“ Die Miete im Stadtkern von Kioto sei sehr teuer. Die Uni habe aber soziale Preise. „Weil ich aber in der Uni lebe, ist meine Miete nur 30.000 Yen. Das sind rund 230 Euro.“

Dass die Luxemburger teilweise härter als die Japaner sein können, zeigt Tara in einem Nebensatz. Die Mathematikstudentin absolviert in Kioto einen Studiengang, der weniger mathematisch orientiert ist. Nationalität spielt in dieser Hinsicht keine Rolle mehr. „Ich habe nur zwei japanische Professoren, weil meine Uni sehr international ist. Aber die beiden sind eigentlich nicht so anders wie meine Profs in Luxemburg. Sie sind nicht wirklich strenger oder lockerer. Sie halten ihre Vorträge wie die meisten Professoren. Allerdings sind meine Vorlesungen hier nicht so schwer, weil sie weniger auf Mathematik fokussiert sind. Meine Profs in Luxemburg sind hoch mathematisch unterwegs.“

Tara will ihre Profs in Japan und in Luxemburg aber nicht miteinander vergleichen, weil sie unterschiedliche Vorlesungen anbieten. Und überhaupt: viele der Klischees seien eigentlich überholt. Aber nicht alle. Japan sei wirklich ein widersprüchliches Land. „Viele Klischees stimmen, viele aber auch überhaupt nicht. Es gibt so viele Menschen hier. Nicht alle sind so regelbezogen, nicht alle sind so ordentlich. Sie sind so unterschiedlich, wie die Welt es ist.“

Das Wichtigste von Tag 1 der Staatsvisite

Am ersten Tag der Staatsvisite von Großherzog Henri und Prinzessin Alexandra verlief alles nach Plan. Luxemburgs Staatsoberhaupt wurde der Ehrendoktor der Universität Sophia in Tokio verliehen. Wirtschaftsminister Etienne Schneider war seinerseits bei der Eröffnung des Luxembourg-Popup-Cafés in Tokio dabei, das bis Ende des Jahres luxemburgische Spezialitäten wie Schokolade, Wein und „Rieslingspaschtéit“ verkaufen wird. Am Abend lud das kaiserliche Ehepaar zu einem Galadinner im Kaiserpalast ein. Viele Eindrücke des Tages gibt es in den Bildergalerien:

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können