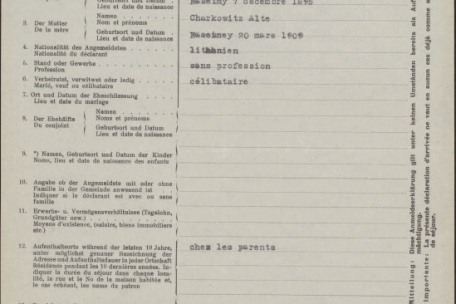

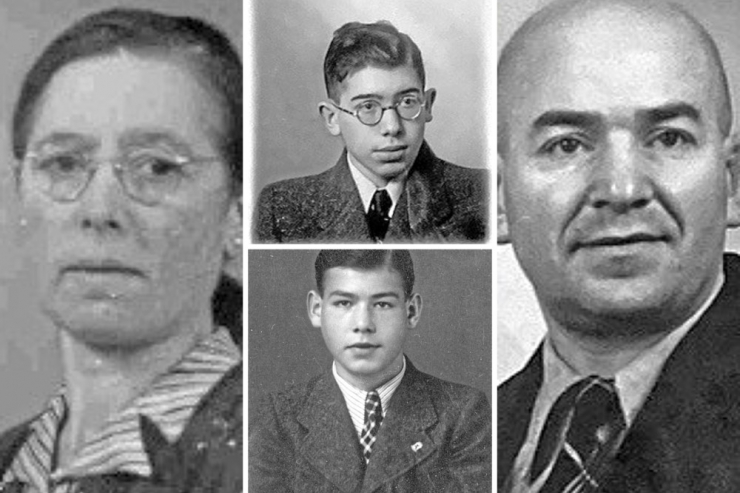

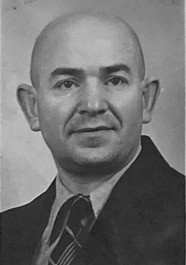

Girsch Abelis, geboren am 7. Oktober 1895, von Beruf Schneider, meldete sich in der Gemeinde Esch/Alzette am 5. April 1929 an. Am 3. Juli 1929 meldete sich seine Ehefrau Alte Sharkovitc, geboren am 20. März 1899, mit ihren zwei Söhnen Jankel, geboren am 14. April 1922, und Mausa-Leiba, geboren am 15. Oktober 1924, ebenfalls in Esch/Alzette an.2 Alle vier waren in Raseiniai geboren. Die Familie wohnte in der Alzettestraße 49 bei Lammar. Es ist anzunehmen, dass sich die Familie Abelis in Luxemburg niederließ, mit der Absicht, hier zu bleiben. Sie änderten ihre litauischen Vornamen in Vornamen um, die in Luxemburg heimisch waren. So nannte sich Girsch fortan Georg, Alte nannte sich Anna, der älteste Sohn Jankel wurde Jakob (Jacques) genannt und aus Mausa-Leiba, auch Menny genannt, wurde nun Leo. Am 18. August 1932 zog die Familie nach Luxemburg-Stadt, wo sie am 25. August 1932 in der Beckstraße 4 eine Wohnung bezog.

In einem Brief, datiert auf den 5. Dezember 1936, bestätigte der Chef der Kriminalpolizei von Kaunas die Identität und Herkunft von Girsch und Alte Abelis-Sharkovitc. Als Nationalität von Girsch Abelis gab er „Jude“ an und ferner, dass dieser in Litauen als Schneider tätig war und dass keiner der beiden vorbestraft war.3

Am 24. Dezember 1937 zog die Familie in die Beaumontstraße 10 um, wo sie bis zu ihrer Deportation durch die deutsche Besatzungsmacht ins Ghetto Litzmannstadt am 16./17. Oktober 1941 wohnte.4 Anfang September 1941 waren noch Georg und seine zwei Söhne, die ebenfalls das Schneiderhandwerk erlernt hatten, vom Arbeitsamt Luxemburg nach Greimerath bei Wittlich zum Straßendienst zwangsbeordert worden.5 Die Familie überlebte die Deportation nicht.

In der Stadt Luxemburg arbeitete Girsch Abelis von Anfang an für den Schneidermeister Emil Fabricius, der in der Philippstraße 32 angesiedelt war. Aus einem Polizeibericht vom 17. Dezember 1938 geht hervor, dass Abelis am 9. August 1932 in Luxemburg eine Arbeitsgenehmigung mit unbeschränkter Gültigkeit erteilt worden war und dass Fabricius mit Abelis sehr zufrieden war. „Gemäss Angaben des Arbeitgebers ist ABELIS ein fleissiger und zuverlässiger Arbeiter“, ist dort zu lesen.6 Mit seinem Verdienst konnte dieser seine Familie gut ernähren. Zum Beispiel verdiente er im Jahre 1936 gemäß Angaben seines Arbeitgebers 17.000 Franken. Im Jahre 1937 entrichtete er auf dem Vorjahresverdienst den Betrag von 312 Franken an Steuern. Im Jahre 1938 bezahlte er für die Wohnung eine Monatsmiete von 250 Franken.7 Die Miete betrug also knapp 18% des Monatseinkommens der Familie Abelis.

Druck durch ausländerfeindliche Arbeitsmarktpolitik

Aufgrund der Regierungsbeschlüsse betreffend die Arbeitsermächtigungen für ausländische Arbeitnehmer vom 24. und 25. September 1939 wurde allen in Luxemburg lebenden ausländischen Arbeitern ab 1. November 1939 ihre Arbeitsermächtigung entzogen.8

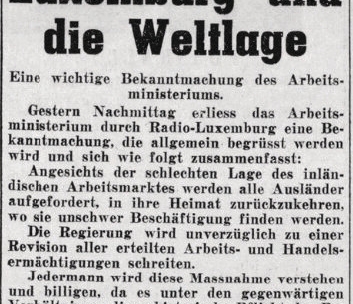

Diesen Beschlüssen war am 12. September 1939 durch Radio-Luxemburg ein Aufruf des Arbeitsministeriums an alle Ausländer, in ihre Heimatländer zurückzukehren, vorausgegangen. Am nächsten Tag wurde diese Bekanntmachung im Escher Tageblatt unter dem Titel „Luxemburg und die Weltlage“ zusammengefasst wiedergegeben:

„Angesichts der schlechten Lage des inländischen Arbeitsmarktes werden alle Ausländer aufgefordert, in ihre Heimat zurückzukehren, wo sie unschwer Beschäftigung finden werden. Die Regierung wird unverzüglich zu einer Revision aller erteilten Arbeits- und Handelsermächtigungen schreiten. Jedermann wird diese Massnahme verstehen und billigen, da es unter den gegenwärtigen Verhältnissen die gebieterische Pflicht der Behörden ist, alle Arbeits- und Daseinsmöglichkeiten in erster Linie den Luxemburgern vorzubehalten.“9

Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen wurde mit dem Kriegsausbruch und den Auswirkungen des Krieges auf das Wirtschaftsleben in Luxemburg, insbesondere dem raschen Anwachsen der Arbeitslosigkeit, begründet. Der Arbeitsmarkt sollte im Sinne einer konsequenten Bevorzugung der luxemburgischen Arbeitskräfte umorganisiert werden.10 Es war das Bestreben der schwarz-roten Regierung, allen Luxemburgern nach Möglichkeit Arbeit und Brot zu sichern und zu verhindern, „dass die luxemburgischen Arbeitnehmer und ihre Familien der öffentlichen Wohlfahrt zu Last fallen“, hieß es in den Erläuterungen zu den Regierungsbeschlüssen.11

Diese Maßnahmen setzten insbesondere die ausländischen jüdischen Arbeitskräfte unter Druck, da diese in den meisten Fällen wegen antijüdischer Politik nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren konnten oder wollten.

Von nun an mussten die Arbeitgeber die Einstellungsermächtigungen für solche Arbeitnehmer einzeln durch Vermittlung der zuständigen Arbeitsnachweisämter („bourses de travail“) beantragen.12 Fabricius tat dies nun für seinen Großstückschneider Girsch Abelis. Ein erster solcher Antrag wurde von Arbeitsminister Pierre Krier am 2. Januar 1940 verworfen13. Einem erneuten Antrag wurde für sechs Monate vom 1. März bis 1. September 1940 stattgegeben.14 Die Ermächtigung lief also auch noch nach dem deutschen Einmarsch am 10. Mai 1940 weiter.

Am 7. September 1940 reichte Fabricius ein neues Gesuch um Ermächtigung zur Beschäftigung von Girsch Abelis bei der Verwaltungskommission in Luxemburg, Abteilung Arbeit und soziale Fürsorge, ein. Am 24. September 1940 teilte der luxemburgische Regierungsrat Metzdorff dem Schneidermeister Emil Fabricius mit, das Gesuch sei aufgrund luxemburgischer Beschlüsse von 1929, 1933, 1936, 1939 und vom 21. Juni 1940, also von vor dem Antritt des Chefs der deutschen Zivilverwaltung und ohne Bezug auf antijüdische Maßnahmen, abgelehnt worden.15

Aus einem Bericht des Polizeiagenten Boever vom 12. Januar 1941 geht hervor, dass Girsch Abelis dann doch noch einmal eine Ermächtigung für die Periode vom 3. Dezember 1940 bis 31. März 1941 erteilt worden war.16 Ob er danach noch in seinem Beruf weiterarbeiten durfte, geht aus den eingesehenen Archivakten nicht hervor.

In der Fremdenpolizeiakte der Familie Abelis liegt ein kriminalpolizeilicher Vermerk, demzufolge alle Familienmitglieder der Familie Abelis-Sharkovitc zwischen dem 20. und 23. Januar 1941 erfasst und in die Liste für Juden aufgenommen wurden.17

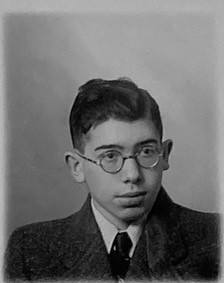

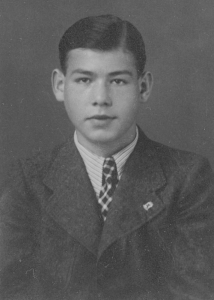

Jacques und Leo Abelis

Aus einem Polizeibericht vom 12. April 1937, der sich in der Fremdenpolizeiakte des ältesten Sohnes Jacques Abelis befindet, geht hervor, dass dieser bei seinem Vater das Schneiderhandwerk erlernte.18 Aus einem ähnlichen Bericht vom 27. April 1939 erfährt man, dass Jacques während seiner Lehre Heimarbeiten für das Geschäft Fabricius verrichtete. Sein Vater soll allerdings nicht im Besitz einer Genehmigung gewesen sein, um Lehrlinge auszubilden. Er wurde aufgefordert, „das Versäumte nachzuholen“, ist in besagtem Bericht zu lesen.19

Ob Girsch Abelis eine solche Genehmigung beantragte, geht aus der Akte nicht hervor. Auf jeden Fall erteilte Arbeitsminister Pierre Krier dem „Marchand-tailleur“ Nic Host aus Esch/Alzette am 2. März 1940 die Genehmigung, den Ausländer Jacques Abelis als Schneiderlehrling einzustellen.20 Die Genehmigung wäre bis zum 15. März 1942 gültig gewesen, wenn im besetzten Luxemburg nicht die deutschen antijüdischen Gesetze eingeführt worden wären. Ob Jacques die Lehre bei Nic Host angetreten hat, ist aus den Archivakten nicht ersichtlich. Auf jeden Fall soll er im Januar 1941, wie sein Vater, Schneiderarbeiten für Fabricius verrichtet haben und im Besitz einer Arbeitsermächtigung gewesen sein.21

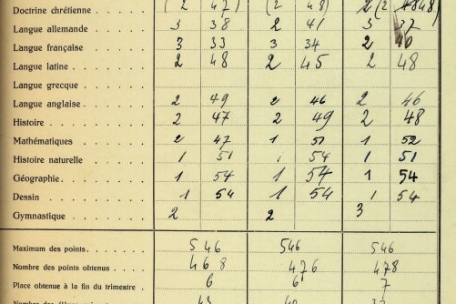

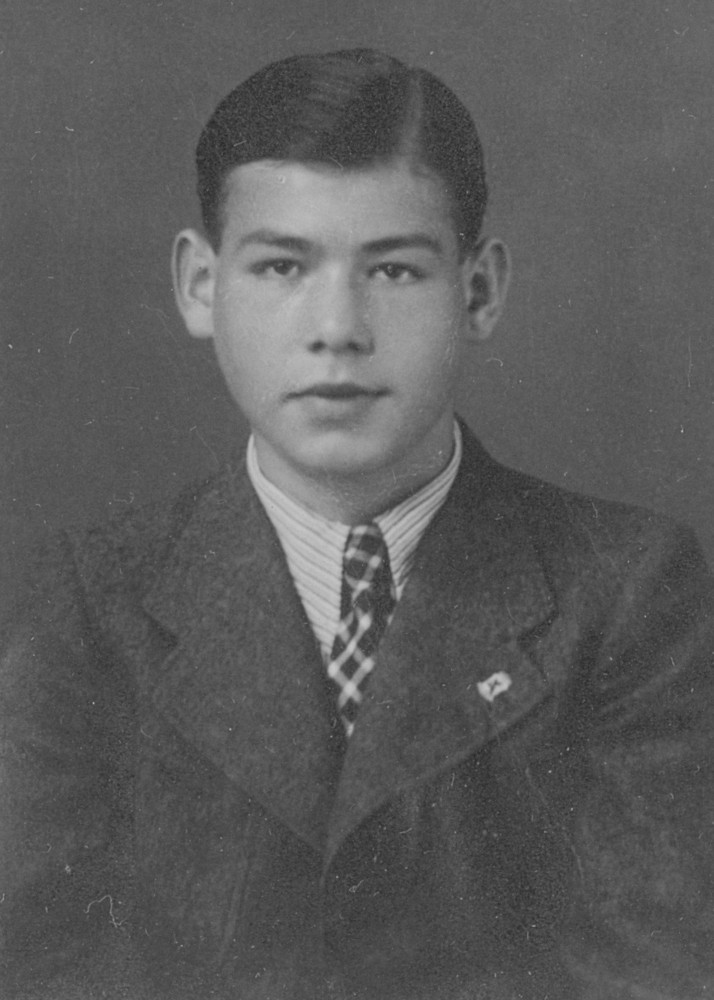

Der jüngste Sohn Leo, von der Familie auch Menny genannt, besuchte nach der Primärschule ab dem Schuljahr 1937-1938 das klassische Gymnasium in Luxemburg-Stadt (Athenäum). Leo war ein guter Schüler. Im dritten Trimester des Septima-Jahres (VIIe) hatte er insgesamt 455 von maximal 540 Punkten erreicht und belegte damit Platz 15 von insgesamt 53 Schülern. Von Jahr zu Jahr schaffte er ohne Schwierigkeiten die Aufnahme in die nächste Stufe. Im Quinta-Jahr (Ve), 1939-1940, belegte er im Durchschnitt Platz 6 von durchschnittlich insgesamt 40 Schülern.22 Nachdem die jüdischen Schüler zum 1. November 1940 aus den luxemburgischen Schulen ausgeschlossen worden waren, und Leo bereits das 16. Lebensjahr erreicht hatte, war er nicht mehr schulpflichtig23. Es ist anzunehmen, dass er bei seinem Vater ebenfalls das Schneiderhandwerk erlernte24.

Deportation und Tod

Die deutsche Besatzungsmacht führte ab dem 5. September 1940 antijüdische Maßnahmen in Luxemburg ein. Die Familie Abelis wurde möglicherweise davon erst im Frühjahr 1941 betroffen, da Girsch Abelis nachweislich noch bis zum 31. März 1941 über eine Arbeitsermächtigung verfügte (siehe oben). Am 4. September 1941 wurden Girsch Abelis und seine zwei Söhne auf Anordnung des Arbeitsamtes in Luxemburg im Zwangsarbeitslager Greimerath interniert und dem Straßendienst zugewiesen.25 Anna Abelis-Sharkovitc blieb in Luxemburg mittellos zurück.26

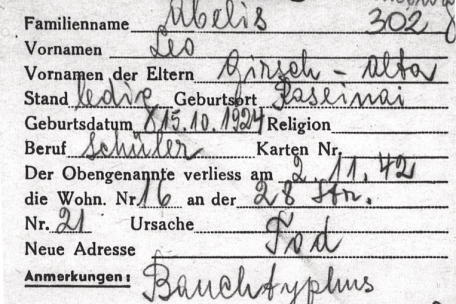

Am 16./17. Oktober 1941 wurde die ganze Familie mit dem ersten Osttransport aus Luxemburg ins Ghetto Litzmannstadt (Lodz) im besetzten Polen deportiert. Aus dem Ghetto-Melde- und Arbeitsregister geht hervor, dass die Familie Abelis zu viert in einem Zimmer in der Alexanderhofstraße (Limanowskiego) Nr. 23 untergebracht wurde.27 Später wohnten sie in einem Zimmer in der Blattbindergasse (Lotnicza) Nr. 21. Georg Abelis und sein Sohn Jakob arbeiteten im Ghetto als Schneider. Auf den Ghetto-Karteikarten steht für Leo als Beruf „Schüler“, für seine Mutter „Hausfrau“.

Georg Abelis und seine zwei Söhne überlebten die schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ghetto nicht. Georg starb am 28. August 1942 offiziell an Rippenfellentzündung, Leo als Zweiter am 2. November 1942 angeblich an Bauchtyphus und Jakob am 9. August 1943 angeblich an Lungentuberkulose.28 Über die Todesursache und den Todesort der Mutter ist nichts bekannt. Auf Leos Abmeldungskarte steht unter neue Adresse: Tod.

Dieser Beitrag basiert auf einem biografischen Artikel, der in drei Sprachen auf der Website des Mémorial digital de la Shoah unter folgendem Link zu finden ist: https://memorialshoah.lu/en/story/0165-abelis-sharkovitc

1 Archives Nationales du Luxembourg (ANLux), Fonds Ministère de la Justice, Police des Étrangers (J-108)-0351016, Anmeldeerklärung von Abelis Girsch, 5. April 1929 ; Anmeldeerklärung von Sharkovitc Alte, 3. Juli 1929.

2 Archives de la Ville d’Esch/Alzette, Karteikarte Abelis Girsch.

3 ANLux (J-108)-0351016, Akte Abelis Girsch: Brief vom 5. Dezember 1936 des Chefs der Kriminalpolizei von Kaunas an die Generalstaatsanwaltschaft des Großherzogtums Luxemburg.

4 Archives de la Ville de Luxembourg, LU 34.4.2 Vol. 135 Nr. 52291.

5 ANLux, Fonds Consistoire israélite, FD-083-26, Brief des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Luxemburg an das Wirtschaftsamt Luxemburg, vom 3. September 1941.

6 ANLux (J-108)-0351016, Akte Abelis Girsch: Polizeibericht N-03861 vom 17. Dezember 1938 (befindet sich auf der Rückseite des Antrags zur Erneuerung der Fremdenkarte, eingereicht am 14. Dezember 1938).

7 Idem

8 Mémorial A n° 72/1939 vom 30. September 1939, Format PDF, 925-929

9 Escher Tageblatt, 13. September 1939, S. 3; www.eluxemburgensia.lu

10 „Amtliche Mitteilungen, Die Organisation des Arbeitsmarktes“ Luxemburger Wort, 1. Dezember 1939, 3-4. https://viewer.eluxemburgensia.lu/ark:70795/bjscvc

11 Mémorial A n° 72/1939 vom 30. September 1939, Format PDF, 927

12 Mémorial A n° 72/1939 vom 30. September 1939, Format PDF, 926-927

13 ANLux (J-108)-0351016, Akte Abelis Girsch: Ministerieller Beschluss vom 2. Januar 1940.

14 Idem: Ministerielle Genehmigung vom 1. März 1940.

15 ANLux (J-108)-0351016, Akte Abelis Girsch: Brief der Verwaltungskommission in Luxemburg. Arbeit und soziale Fürsorge, Ref. R-F-79-40, vom 24. September 1940 an Emil Fabricius.

16 ANLux (J-108)-0351016, Akte Abelis Girsch: Bericht des Polizeiagenten Boever vom 12. Januar 1941 (befindet sich auf der Rückseite des Antrags zur Erneuerung der Fremdenkarte vom 2. Januar 1941).

17 ANLux (J-108)-0351016, Vermerk.

18 ANLux (J-108)-0351016, Akte Abelis Jacques: Bericht eines Agenten der Lokalpolizei vom 12. April 1937.

19 Idem: Bericht von Polizeibrigadier Alff Camille, vom 27. April 1939.

20 Idem: Ministerielle Genehmigung des Arbeitsministers P. Krier datiert auf den 2. März 1940.

21 ANLux (J-108)-0351016, Akte Abelis Girsch: Bericht des Polizeiagenten Boever vom 12. Januar 1941 (befindet sich auf der Rückseite des Antrags zur Erneuerung der Fremdenkarte vom 2. Januar 1941).

22 Gemäß der im Archivbestand des Athénée de Luxembourg erhaltenen Kopien der Zeugnisse von Leo Abelis.

23 ANLux, FD-083-14. Aus einem Schreiben des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Luxemburg an das Einsatzkommando der Sicherheitspolizei, Abtlg.2E, vom 27. August 1941, geht hervor, dass die jüdischen Kinder verpflichtet waren, eine „jüdische Volksschule im Alter von 6-16 Jahren zu besuchen“.

24 Wolfgang Schmitt-Kölzer, „Bau der ‚Reichsautobahn‘ in der Eifel (1939-1941/42)“ (Berlin, Pro BUSINESS, 2016), 264. Aus einem Schreiben des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Luxemburg an die Leitung der Reichsautobahn Greimerath bei Wittlich Bez. Trier vom 11. September 1941 geht hervor, dass Leo Abelis bis zu seinem Zwangseinsatz in Greimerath als Schneider tätig war.

25 Wolfgang Schmitt-Kölzer, „Bau der ‚Reichsautobahn‘ in der Eifel (1939-1941/42)“ (Berlin, Pro BUSINESS, 2016), 252-253.

26 Idem. 264.

27 Staatsarchiv Lodz, Melde- und Arbeitskarten, 1939-1944, Kollektion: Der Älteste der Juden in Litzmannstadt (APŁ, PSŻ), Referenz: 39/278/0/13.4/1011.

28 Idem.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können