„Ich könnte mitten auf der 5th Avenue stehen und jemanden erschießen, und ich würde keine Wähler verlieren.“ Dies hatte Donald Trump behauptet, bevor er 2016 zum ersten Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde. Zumindest in Teilen hatte er damit recht, wie eine Umfrage dieses Jahr ergab: 48 Prozent seiner Anhänger würden ihm treu bleiben. Jedenfalls wurde Trumps Aussage zum geflügelten Wort und für viele seiner Kritiker zu einem der Beweise dafür, dass er eine pathologisch narzisstische Persönlichkeit sei. Manche sehen in dem früheren und künftigen Staatschef die „gefährlichste Person“ für die USA. Er sei ein „Faschist durch und durch“, sagte der pensionierte General Mark A. Milley. Ob Trump ein lupenreiner Faschist ist, sei dahingestellt. Jedenfalls erlebt der Faschismus zurzeit eine Renaissance.

Einen Revolver zu nehmen und wahllos in eine Menge zu schießen, sei die einfachste surrealistische Tat, sagte einmal André Breton, der als Pate und Vordenker des Surrealismus gilt. Der französische Dichter und Schriftsteller veröffentlichte am 15. Oktober 1924 das „Manifest des Surrealismus“ – ein Grund, das hundertjährige Jubiläum dieser geistigen Bewegung zu feiern. Diese war parallel zum Faschismus entstanden.

Unter Surrealismus verstehen heute viele Menschen das künstlerische Werk wie etwa von Salvador Dalí mit seinen an Symbolen reichen Traumwelten ebenso wie das von Max Ernst, René Magritte und Joan Miró. Dabei war der Surrealismus durchaus politisch gedacht. Zwar lagen seine Anfänge in der Kunst und der Literatur, den Surrealisten ging es jedoch um viel mehr: um eine radikale Veränderung der Gesellschaft mit internationalistischem Anspruch. Den Surrealismus als politische Bewegung, die auch eine antifaschistische war, zeigt das Münchner Lenbachhaus bis zum 2. März mit der Ausstellung „Aber hier leben? Nein danke. Surrealismus + Antifaschismus“.

Dekonstruktion der rationalen Welt

Künstlerisch dekonstruierten die Surrealisten eine vermeintlich rationale Welt, zerrissen den „Schleier der Realität“ und schufen eine andere, höhere Wirklichkeit, die Surrealität. Sie befassten sich, inspiriert von Sigmund Freuds Traumdeutung, mit dem Unbewussten, Träumen, unterdrückten Begierden und Rauschzuständen. Zugleich prangerten sie schon früh beispielsweise die europäische Kolonialpolitik an. Und sie sprachen sich vehement gegen den Faschismus aus: Einige kämpften im Spanischen Bürgerkrieg gegen Francos faschistische Falangisten und im Zweiten Weltkrieg gegen die Achsenmächte. Sie wurden verfolgt und interniert, flohen ins Exil oder fielen im Krieg und solidarisierten sich auf internationaler Ebene.

Das surrealistische Denken war bereits im Ansatz international. Es basierte auf der Idee einer absoluten Freiheit, die unabhängig von Lohnarbeit, Nationalismus und Profitdenken war und ein emanzipatorisches Anliegen vertrat. Diese Freiheit betraf nicht zuletzt das Verhältnis von Kunst und Politik, aber auch die Vorstellungskraft. So gibt es Parallelen zu späteren Bewegungen wie denen der Situationisten und der 68er. Mit der „Tagespolitik“ hingegen wollten sich die Surrealisten erst gar nicht beschäftigen.

„Es gibt keinen Surrealismus, der nicht politisch ist“, sagt die Kuratorin Stephanie Weber, die neben Adrian Djukić und Karin Althaus für die Ausstellung verantwortlich ist. „Es muss immer gegeben sein, dass man die Gesellschaft, so wie sie ist, komplett verändern möchte.“ Der Surrealismus stellte zwar eine ästhetische Revolution dar, die den Traum als Einfallstor zum Unbewussten nutzte, Träume und vor allem Albträume protokollierte und eine Abkehr von Materialismus und Realismus sowie eine Hinwendung zum Traum und Unbewussten bedeutete, war aber kein Eskapismus, wie das Kuratoren-Trio betont und auf beeindruckende Art und Weise zeigt. Die Münchner Schau erzählt von Flucht und Exil, von Verfolgung und Widerstand. Angesichts der rechten Tendenzen und des wiederaufkommenden Faschismus weltweit ist die Thematik aktueller und wichtiger denn je.

Vom Pinsel zur Waffe

Es stellt sich heute wieder die Frage, mit welchen Mitteln Kulturschaffende gegen autoritäre, nationalkonservative und rechtsextreme Politik Widerstand leisten können. Dabei ist das politische Engagement der Surrealisten von Paris bis Prag, von Marseille bis Martinique beispielhaft. Sie mussten sich der Gewalt der Faschisten erwehren, wie etwa 1930, als diese eine Ausstellung angriffen und Werke von Joan Miró, Yves Tanguy und Dalí zerstörten. Mitglieder der Gruppe „La Main à plume“ griffen selbst zur Waffe gegen die Nazis.

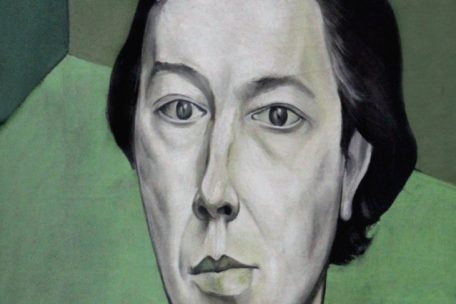

Die Münchner Ausstellung erzählt von Surrealisten wie der Fotografin und Schriftstellerin Claude Cahun, die gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Suzanne Malherbe, auch unter dem Nahmen Marcel Moore bekannt, auf der von den Nazis besetzten Kanalinsel Jersey Flugblätter mit Aufrufen zur Desertation verfasste, die sie in Klopapier und Telefonbüchern versteckte. Die beiden Frauen wurden von der Gestapo erwischt und zum Tode verurteilt, kamen allerdings vor der Vollstreckung im Mai 1945 frei.

Frauen waren in den surrealistischen Zirkeln unterrepräsentiert, wie in fast allen Bereichen der Kunst und Literatur jener Zeit. Sie spielten lange nur eine Außenseiterrolle, sofern sie nicht Gegenstand von Aktdarstellungen waren. In Max Ernsts programmatischem Gruppenbild „Au rendez-vous des amis“ sind 17 Personen dargestellt – eine von ihnen ist eine Frau, Gala Éluard. Frauen tauchten in Gemälden meistens als Objekt von Männerfantasien auf. Das änderte sich, als Künstlerinnen wie zum Beispiel Meret Oppenheim, Leonora Carrington, Dora Maar und die Fotografin Lee Miller auf den Plan traten. Sie setzten andere Akzente. Die Französin Louise Bourgeois, die erste Frau, der das New Yorker Museum of Modern Art eine Retrospektive widmete, kam Anfang der 30er-Jahre in den Kreis der Surrealisten, zu dem auch die Mexikanerin Frida Kahlo gezählt werden kann. Den Surrealistinnen widmete übrigens die Frankfurter Schirn Kunsthalle vor fünf Jahren die Ausstellung „Fantastische Frauen. Surreale Bildwelten Meret Oppenheim bis Frida Kahlo“.

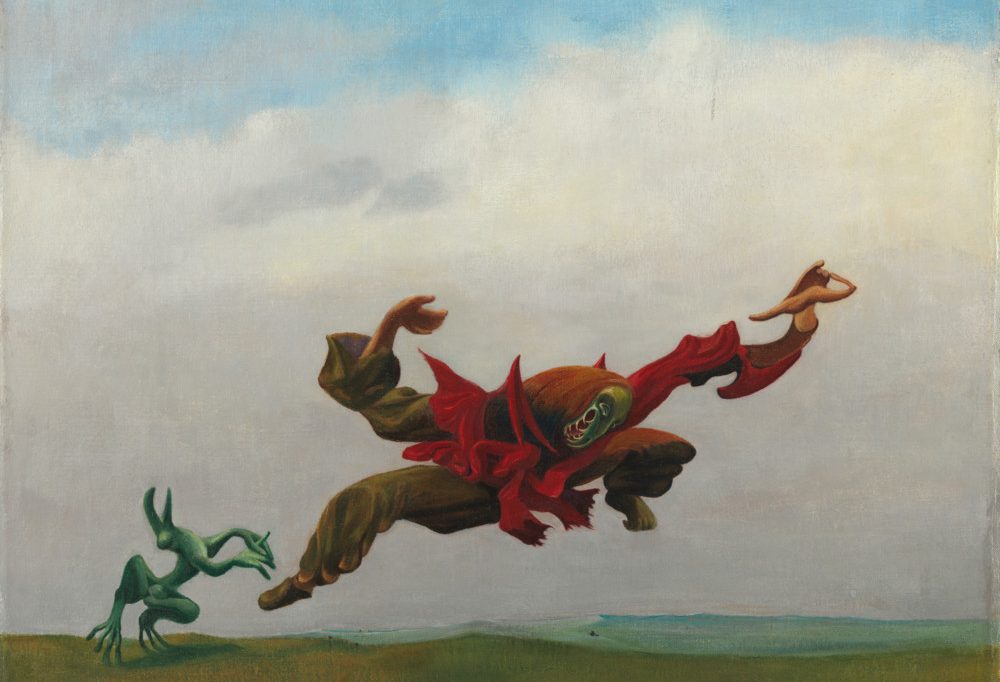

Zum Jubiläumsjahr 2024 wurde der Surrealismus bereits in unterschiedlichen Facetten gezeigt, so bei der großen Ausstellung im Pariser Centre Pompidou, die noch bis Anfang Januar zu sehen ist, aber auch in Brüssel, Lausanne und anderen Städten. Dass Belgien den Auftakt der Jubiläumsschauen machte, ist wohl auf die große Bedeutung von René Magritte als einer zentralen Figur der Bewegung zurückzuführen. Im Münchner Lenbachhaus sind neben Werken von ihm auch die von Miró und vielen anderen Künstlern zu sehen, wie etwa Max Ernsts „Hausengel“ (1937) und Victor Brauners „Totem der verwundeten Subjektivität II“ (1948). Im Zentrum steht das 20 Quadratmeter große gemeinsame Werk „Grand tableau antifasciste collectif“ (1960) von Enrico Baj, Roberto Crippa, Gianni Giancarlo Dova, Jean-Jacques Lebel und Antonio Recalcati, das die Folterung und Gruppenvergewaltigung der algerischen Freiheitskämpferin Djamila Boupacha durch französische Soldaten zum Thema hat. Das Bild wurde 1961 in Mailand von der Polizei beschlagnahmt und weggeschlossen.

Der surreale US-Präsident

Gewalt war ein weiteres Thema, mit dem sich die Surrealisten intensiv befassten, so etwa in einigen Filmen von Luis Buñuel, der einmal sagte, ein Museum anzuzünden, übe einen größeren Reiz auf ihn aus als die Eröffnung eines Kulturzentrums. Seine Aussage erinnert an das eingangs erwähnte Zitat von André Breton, der sich in seinen Texten etwa der „écriture automatique“, dem intuitiven Schreiben, widmete. Breton (1896-1966) ist bis heute äußerst umstritten. Er galt als diktatorisch, sexistisch und homophob. Frida Kahlo habe ihn einmal als „alte Kakerlake“ bezeichnet, heißt es. Seine berühmte Erzählung „Nadja“, erstmals 1928 erschienen, gilt nach den Worten des Literaturkritikers und -theoretikers Karl-Heinz Bohrer als „Basisschrift der klassischen Moderne“. Buñuel lobte Breton ob seines subtilen Humors.

Der spanische Filmregisseur drehte mit „Un chien andalou“ (1929) den wohl berühmtesten surrealistischen Film, in dem zum Beispiel ein Mann zu sehen ist, der ein Rasiermesser schärft, und es – mittels raffinierter Montagetechnik – den Anschein hat, als würde er einer Frau durch den Augapfel schneiden. Nichts ist mehr rational oder gar logisch. Heute hingegen, in Zeiten von Trump und Elon Musk, scheinen die schlimmsten Albträume wahr geworden. Das Wort „surreal“ wurde selten so häufig in Zusammenhang mit einem US-Präsidenten genannt. Der brasilianische Künstler und Grafikdesigner Butcher Billy hat mit seinem Projekt „Trump X Magritte – The Surrealist Series“ ein Mash-up zwischen dem surrealistischen Maler und dem US-Präsidenten geschaffen. Eines davon zeigt den Amerikaner mit Pfeife, das Bild trägt den Titel „Ce n’est pas un être humain“, in Anspielung auf Magrittes „Ceci n’est pas une pipe“ (1929). Butcher Billy dazu: „Nichts ist surrealer als The Donald.“

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können