Chris Schleimer: Man muss schon etwas verrückt sein, um als junger Mensch Winzer zu werden.

Michèle Mannes (zeigt auf Bob Molling): Er ist verrückter, er hat bei null angefangen. (lacht)

Bob Molling: Es ist sicherlich nicht die einfachste Entscheidung. Normalerweise hat man immer Winzer in der Familie. Bei mir waren es meine Großeltern. Dann stellt man sich natürlich die Frage: Gehe ich zurück zu dem, was mir als Kind vorgelebt wurde?

Chris: Hat man überhaupt die Möglichkeit, diesen Job nicht auszuüben, wenn man aus einer Winzerfamilie stammt?

Michèle: Mein Vater hat bei null angefangen – wir hatten keine Weinberge in der Familie. Meine Schwester und ich wurden nie dazu gedrängt. Wir haben natürlich nebenbei geholfen, aber wir konnten unseren eigenen Weg gehen. Ich musste ein bisschen mit ihnen kämpfen, als ich ihnen nach dem Landschaftsarchitektur-Studium gesagt habe, dass ich den Betrieb übernehmen will. Schlussendlich waren sie dann doch sehr froh.

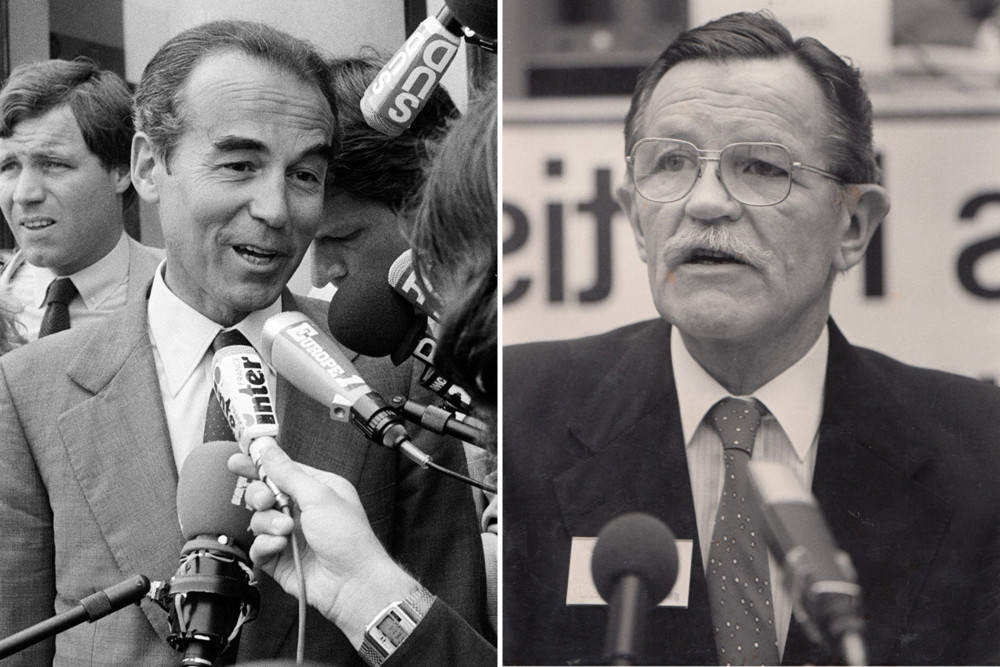

Jeff Konsbrück

Jeff Konsbrück ist Betriebsleiter von „Winery Jeff Konsbrück“. Der 36-Jährige hat 2010 angefangen, Vollzeit im Unternehmen seines Vaters zu arbeiten. Damals produzierte der Betrieb noch keinen Wein, sondern verkaufte die gelesenen Trauben weiter. 2012 hat Jeff das Gewerbe übernommen. Mittlerweile bewirtschaftet er Parzellen von insgesamt 13 Hektar.

Jeff Konsbrück: Mein Bruder wollte den Beruf nicht machen und ich wollte keine Trauben verkaufen. Wenn ich es mache, dann nur mit meinem eigenen Wein. Dann habe ich die Kellerei gebaut. Das heißt, ich habe bei der Kundschaft von null angefangen. Michèle hat von seinem Vater die Stammkunden übernommen, die ich überhaupt nicht hatte.

Bob: Das hat seine Vor- und Nachteile.

Jeff: Ja, da deine Kunden keine Erwartungen haben, kannst du deinen Stil so ausleben, wie du willst. Bei einem Betrieb, den man übernimmt, muss man teilweise auf das eingehen, was die Kunden gewohnt sind.

Cédric Feyereisen: Michèle, hast du dich deswegen in deinen Entscheidungen eingeengt gefühlt?

Michèle: Nein. Man übernimmt etwas, weil die Grundbasis gefällt. Wir haben den grundsätzlichen Stil nicht verändert.

Cédric: Wie hat die Familie auf die Entscheidung, den Betrieb zu übernehmen, reagiert? War es eher Freude, dass es weitergeht, oder Sorge, weil es kein einfacher Beruf ist?

Jeff: Es war eine Mischung aus beidem. Mein Vater hat mich gefragt, ob ich nicht zuerst ein paar Jahre arbeiten will, bevor ich in die Weinproduktion investiere. Ich habe den Betrieb mit 22 übernommen, mit 24 die Kellerei gebaut. Die Eltern sind stolz, aber sie betonten damals, ich solle mir das gut überlegen.

Bob: Bei mir hat es eine Generation übersprungen. Meine Großeltern haben Trauben verkauft – das ist noch einmal etwas ganz anderes. Der Weinbau hat sich seitdem auch komplett verändert, das kann man also nicht mehr vergleichen. In meinem Fall war die Reaktion relativ neutral, aber mit einer gewissen Angst der Großeltern. Winzer sein ist todsicher nicht der einfachste Weg.

Jeff: Und früher war man mit drei Hektar einer der großen Produzenten – damit ist man heute ein kleiner Hobbywinzer. Auf einem Hektar verdient man als Traubenproduzent zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Hauptberuflich ist das nicht möglich.

Bob: Und das sind nur die Einnahmen – also ohne die Kosten abzurechnen.

Michèle Mannes

Michèle Mannes ist Betriebsleiterin der Domaine „Häremillen“ in Ehnen. Die 33-Jährige hat 2018 angefangen, in dem Winzerunternehmen ihres Vaters zu arbeiten. 2021 hat sie den Betrieb offiziell übernommen und kümmert sich mittlerweile um 13 Hektar Weinberge.

Cédric: Wie hat deine Familie reagiert, Michèle?

Michèle: Die Begeisterung war nicht sehr groß. Ist es nicht besser, einen sichereren Job zu machen? Mittlerweile sind sie sehr zufrieden, dass es weitergeht. Wenn man motiviert an die Sache herangeht und positive Reaktionen bekommt, das erleichtert es für die Eltern, die Entscheidung zu akzeptieren.

Chris: Wie viel mischt sich die vorige Generation denn noch ein? Gibt es Konfliktpotenzial?

Jeff: Ich glaube, Bob hatte es am einfachsten. (lacht) Ich habe meinem Vater gesagt, dass er im Weinberg mehr Erfahrung hat und ich dort auch noch gerne auf ihn höre. Aber ich habe eine Ausbildung als Winzer und in der Kellerei entscheide ich. Ich gebe ihm natürlich gerne Weine zum Probieren und frage seine Meinung. Deswegen war es bei mir relativ einfach. Ich weiß allerdings nicht, wie es bei Michèle ist, aber ich kenne Betriebe, da wird dann gesagt, so haben wir das schon immer gemacht und so wird es auch jetzt weitergehen.

Michèle: Am Anfang hält man sich auch selbst ein bisschen zurück, weil man sich in verschiedenen Bereichen nicht so gut auskennt. Wenn man dann allerdings anfängt, eine andere Meinung zu haben, kann das zu Streitereien führen. Mein Vater hilft mir noch ein wenig bei den administrativen Sachen, aber mittlerweile habe ich freie Hand. Zum Teil auch, weil er keine Lust mehr hat. (lacht)

Cédric: Wie unterscheidet sich die Arbeitsweise der jüngeren Generation von der vorigen?

Jeff: Wir schauen uns die Analysen viel genauer an. Früher wurde eher gesagt: Das schmeckt, das ist gut so. Wir haben jetzt in Remich ein Labor, das sich in den vergangenen 15 Jahren viel weiterentwickelt hat. Vorher hast du drei- bis viermal Analysen machen lassen, heute schickt man fast jede Woche Analysen ein. Die Maschinen sind auch performanter. Aber die Privatwinzer haben in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich 25 Prozent mehr Fläche bekommen. Ich habe die gleichen Arbeitsstunden zur Verfügung wie mein Vater. Bei mir kommt noch eine zeitaufwendigere Administration, Kellerei und der Verkauf hinzu.

Bob: Man geht auch anders vor. Man versucht Resultat XY zu bekommen und fragt sich dann, wie man dorthin kommt. Das wurde auch schon früher gemacht, aber wir haben die Tendenz weiter zu gehen, weil es mittlerweile mehr Daten gibt.

Jeff: Wenn man mit früheren Winzern redet, die haben auch an der Qualität gearbeitet, aber die mussten auch mehr Quantität produzieren, weil mehr Wein getrunken wurde. Früher ging man mit einer Transportpalette zum Kunden und hat die bei ihm abgeladen. Heute freust du dich über eine Bestellung von ein paar Sechser-Kisten – und früher waren in einer Holzkiste 24 Flaschen.

Früher musstest du nicht so viel tun und die Menschen haben dir die Bude eingerannt. Jetzt musst du permanent abliefern.

Michèle: Ich habe letztens mit meinem Vater darüber geredet. Früher musstest du nicht so viel tun und die Menschen haben dir die Bude eingerannt. Jetzt musst du permanent abliefern und Sachen organisieren.

Jeff: Wenn wir drei unsere Kundenkarteien nebeneinanderlegen würden, würde sich die Hälfte überschneiden. Früher hatte der Kunde seinen einen Winzer. Heute probieren sie die Weine auf Messen, Weinfesten oder im Restaurant und kaufen bei vielen verschiedenen Produzenten ein. Das Jahr darauf kaufen sie dann wieder bei anderen Winzern. Das macht die Qualität des Luxemburger Weins auch besser, weil du immer auf dem höchsten Niveau bleiben musst.

Domaine-Tageblatt-Newsletter

Das Projekt ist ambitioniert und soll Einblicke in die Welt der Winzer verschaffen. Die Tageblatt-Redaktion wird in den kommenden anderthalb Jahren versuchen, ihren eigenen Wein herzustellen, in einer wöchentlichen Serie über Erfolg und Misserfolg berichten und dabei tiefere Einblicke in die Welt des Weinbaus geben.

Bleiben Sie über unsere Erfolge und Misserfolge informiert. Hier geht’s zu unserem Newsletter: Link.

Cédric: Habt ihr das Gefühl, dass ihr als junge Winzer anders behandelt werdet?

Michèle: Neue Kunden wollen vielleicht eher zu jungen Winzern gehen.

Jeff: Das unterstützen wir natürlich. (lacht) Was man allerdings auch sehr oft hört, ist, dass die Weine sehr gut sind, „obwohl man die erste Generation ist“.

Cédric: Jüngere Menschen sind prinzipiell auch aktiver auf den sozialen Medien. Wie wichtig ist es, eine Geschichte zu erzählen und die online zu vermarkten?

Michèle: Man sieht auf den Festen und Messen, dass die Menschen die Geschichte hören wollen. Mittlerweile ist jeder Betrieb auf Instagram, da geht es nicht darum, einen Onlinekatalog zu präsentieren. Man setzt Fotos von der Arbeit im Weinberg, in der Kellerei, auf Messen online. Der Konsument will sich mit dem Produzenten identifizieren. Dann schmeckt der Wein auch besser. Wenn die Menschen mit dir auf dem Messestand lachen können, da merkst du, dass sie länger bei dir am Stand bleiben.

Bob: Storytelling ist nichts Schlechtes. Der Kunde konsumiert mittlerweile nicht nur dein Produkt, sondern auch was dahintersteckt, wie beispielsweise die Philosophie. Idealerweise hat das dann mit ihm so viele Schnittpunkte wie möglich. Storytelling bedeutet prinzipiell nur mehr Transparenz.

Jeff: Und wir haben immer mehr Expats in Luxemburg. Die wollen auch eine Geschichte. Sie fragen sich, warum in Luxemburg Wein gemacht wird. Das höre ich sehr oft.

Cédric: Bei allen Problemen, die immer wieder erwähnt werden, wie positiv seht ihr die Zukunft des Weinbaus?

Michèle: Ich glaube, das ist schwierig zu verallgemeinern. Wir haben das Glück, dass wir unabhängige Winzer sind. Wir haben alles in der Hand, wir können uns anpassen. Natürlich schreckt die Büroarbeit ab – ich verzweifle manchmal daran. (lacht) Aber das sind Hürden, die man bewältigen kann, wenn man motiviert ist. Ich finde es motivierend, dass so viele junge Menschen nachrücken, das ist eine ganz andere Dynamik. So wie wir uns untereinander verstehen, das macht Spaß.

Bob Molling

Bob Molling ist Betriebsleiter von „Molling Wines“. Bei dem 33-Jährigen hat das Leben im Weinberg eine Generation übersprungen: 2019 hat er einen halben Hektar Anbaufläche seiner Großeltern übernommen. Sie waren Traubenproduzenten und haben die Rebstöcke vor fast 50 Jahren von Hand gepflanzt. 2020 hat Bob dann auf drei Hektar Wein produziert – mittlerweile sind es vier.

Bob: Aber es gibt definitiv einen Wandel: Die Hektarzahlen werden kleiner. Die momentanen Winzer können nicht alle frei werdenden Flächen übernehmen.

Michèle: Genau, uns werden jeden Tag neue Parzellen angeboten. Zum Teil sogar sehr gute.

Jeff: Man muss natürlich auch sagen, dass die Betriebe versuchen, sich auf Parzellen in einer Gegend zu konzentrieren. Ich fahre nicht wegen eines halben Hektars jede Woche nach Ehnen zum Beispiel.

Chris: Es gibt trotzdem noch junge Winzer, die Betriebe übernehmen. Es ist also noch nicht alles verloren.

Jeff: Das größte Problem ist, dass weniger Wein getrunken wird. Aber das ist ein schleichender Prozess.

Bob: Wir haben das Glück, dass wir umsteuern können, weil wir kleinere Betriebe sind. Es ist wichtig, jetzt auch zu schauen, welche Chancen sich aus dieser Situation ergeben. Wir haben einen anderen Kontakt zum Kunden. Wir können unsere Philosophie besser vermitteln. Und verschiedene Winzer haben mittlerweile Terrassen im Weinberg zum Verkauf von ihrem Wein. Das hätte man sich vor 40 Jahren nicht vorstellen können.

Chris: Warum rutschen trotzdem nicht genug Jungwinzer nach?

Jeff: Bei den meisten Privatwinzern ist die Nachfolge gesichert – oder sie sind so jung, dass der Gedanke an Rente noch nicht da ist. Es sind jetzt nur zwei Privatwinzer, die aufhören. Das Problem liegt hauptsächlich im Traubenverkauf. Gegen Frost und Hagel kann man sich versichern. Aber was machst du, wenn nichts wächst? Dann hast du kein Gehalt. Da sagt man sich dann: „Ich kann auch bei einer Gemeinde nur acht Stunden arbeiten.“

Wenn ich meinen Großeltern gesagt hätte, dass ich wie sie Traubenproduzent werde, das hätte ihnen bestimmt noch mehr Angst gemacht

Bob: Wenn ich meinen Großeltern gesagt hätte, dass ich wie sie Traubenproduzent werde, das hätte ihnen bestimmt noch mehr Angst gemacht. Die Eltern wünschen sich immer, dass es ihren Kindern besser geht als ihnen. Da ist die Lösung dann nicht unbedingt das zu machen, was die vorige Generation gemacht hat.

Jeff: Im Ausland gibt es viel mehr Menschen, die sich einfach nur für Wein interessieren und deswegen in einem Betrieb als Winzer arbeiten wollen. Das gibt es in Deutschland sehr viel. Sie arbeiten dann vielleicht als Betriebsleiter, weil irgendwo jemand als Quereinsteiger ohne wirkliche Erfahrung einen Betrieb übernommen hat. Ich kenne in Luxemburg niemanden, der sagt: Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich gehe jetzt Weinbau lernen.

Chris: Es werden immer mehr Parzellen frei. Dann wären Quereinsteiger vielleicht nicht so schlecht. Müsste man das irgendwie fördern?

Jeff: Das hätte dann allerdings schon vor fünf Jahren passieren müssen. Tendenziell gehen wir an der Mosel von 1.200 auf 800 bis 900 Hektar herunter. Das kann man nicht mit Quereinsteigern kompensieren. Dafür müssten schon sehr große Investoren aus dem Ausland kommen.

Tipps und Feedback

Wollen Sie uns bei unserem Projekt unterstützen, uns Tipps und Feedback geben, dann kontaktieren Sie uns über unsere Facebook-Seite oder per E-Mail an [email protected].

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können