Die Geschichte der Baracke ist eng mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und vor allem danach verbunden. Der Staat hat sie 1945 in aller Eile gebaut, um Familien unterzubringen. Vier Familien lebten zeitweise in der Notunterkunft, weil ihre Höfe zerstört und unbewohnbar waren. Einheimische Firmen wie die Stahlschmiede Arbed fertigten die Eisenkonstruktionen, der heutige Technologiekonzern Paul Wurth lieferte die geschmiedeten Fensterrahmen.

Im Ösling fehlte es nach der Ardennenoffensive an allem. Zerstörte Felder, fehlende Tiere und verwüstete Gehöfte: Das war das Bild, das sich den Evakuierten bei ihrer Rückkehr bot. Von ursprünglich mal 21 Pferden allein in der Ortschaft Wahlhausen waren im April 1945 nur noch zehn am Leben. Von den 311 Kühen in der Ortschaft hatten mit 115 weniger als die Hälfte den Krieg überstanden. Bei den Schweinen sah es nicht besser aus. Von 182 Mastschweinen waren nur noch zehn am Leben.

Wiederaufbau gewaltige Aufgabe

Das geht aus einem Artikel in dem Vereinsblatt des gleichnamigen Vereins „De Cliärrwer Kanton“ hervor, der im März 2024 erschienen ist. Yves Rasqui ist der Autor. Er lebt in der Ortschaft Untereisenbach, die zur weit verzweigten Gemeinde Parc Hosingen gehört. Als Lokalhistoriker will sich der pensionierte Elektro-Mechaniker nicht bezeichnen. Sein Interesse an der Zeit „danach“ ist trotzdem groß, es gibt familiäre Bezüge – geprägt vom großen Schweigen über diese Zeit und den Entbehrungen danach.

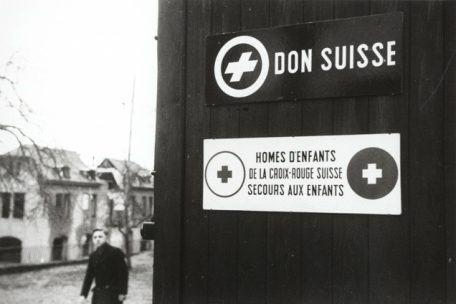

Dabei wird oft vergessen, dass das Land heute so dasteht, wie es dasteht, weil viele geholfen haben. Neben Marshallplan und „Œuvre Grande-Duchesse Charlotte“ gab es Aufbauhilfe aus der Schweiz. Hier kommt die Baracke ins Spiel. Dem „Don Suisse“ und den anderen Organisationen des Wiederaufbaus soll eine Ausstellung gewidmet sein, die darin unterkommen soll.

Der geplante Standort ist rund um den Wasserturm im Hauptort Hosingen. In dem „Memorial Parc Hosingen“, so der offizielle Titel, soll es neben der Ausstellung eine Gedenkstätte geben. Pläne für den Umzug der Baracke und die räumliche Aufteilung der Ausstellung gibt es nach Gemeindeangaben seit 2018. Kurz vor der Sommerpause 2025 haben Gemeindevertreter sie erneut bei Kulturminister Eric Thill (DP) vorgestellt.

Der Minister war vor dem Regierungsposten Bürgermeister in Schieren, kennt den Norden also gut. Passiert ist bis jetzt allerdings wenig. Beim Besuch vor Ort zeigt sich, die Zeit drängt. Bedingt durch die einfache Konstruktion droht die Baracke abzurutschen und zeigt Risse im Gemäuer. Die Gemeinde hat für den Ab- und Wiederaufbau eine „Reserve“ von 70.000 Euro im Budget eingeplant. „Für alle Fälle“, wie sie auf Anfrage des Tageblatt antwortet.

Gewerkschaftskontakte stehen am Anfang

Eine Beteiligung des Kulturministeriums an dem Vorhaben ist noch nicht zugesagt. Auf Anfrage des Tageblatt zum Stand der Dinge antwortet die Behörde, dass „notwendige interne Abstimmungen noch nicht abgeschlossen“ seien. Minister Thill braucht offensichtlich mehr Zeit. Die Schweizer Hilfe beim Wiederaufbau war nicht unbedeutend. Im Mai 1945 begleiteten Vertreter des „Lëtzebuerger Aarbechterverband“ (LAV), Vorläufer des heutigen OGBL, Mitglieder der schweizerischen „Entr’aide ouvrière“ bei einem Besuch im Land.

Das ist in einem Artikel des Tageblatt vom 4. Mai 1945 festgehalten. Daraufhin versorgten angereiste Schweizer Ärzte damals die Bevölkerung. Die Alpenrepublik spendete Lebensmittel wie Milch und Medikamente oder Saatgut und Maschinen. Es ist der Schweiz zu verdanken, dass allein 1945 rund 14.000 Hektar eingesät werden konnten und ein Jahr später noch einmal 22.000 Hektar.

Ausstellung zum Wiederaufbau fehlt im Land

Das schweizerische Arbeiterhilfswerk schickte Facharbeiter und errichtete Baracken, um Kindertagesstätten und Schulunterricht zu ermöglichen. Schweizer Personal hielt den Betrieb aufrecht und Landwirte konnten sich über Praktika in der Schweiz mit modernen landwirtschaftlichen Methoden vertraut machen. Eine Ausstellung zum Thema, die den „Don Suisse“ mitberücksichtigt, wäre ein Novum.

Gedenkstätten gibt es zwischen Diekirch, Wiltz und dem Schumannseck genug. „Es gibt aber nirgendwo eine Stelle, wo der Wiederaufbau dokumentiert wird“, sagt Lokalhistoriker Yves Rasqui. Das will die Gemeinde ändern. Darin weiß Rasqui sich nicht nur einig mit der Gemeindeführung, sondern auch mit Mitstreiter Frank Dimmer, dem ehemaligen Ortsvorsteher von Wahlhausen. „Es wäre einzigartig in Luxemburg“, erklärt Dimmer zur Bedeutung des Vorhabens.

Konzert am 12. September

Am Freitag, 12. September 2025, um 20.00 Uhr findet in der Gemeinde Hosingen ein besonderes Konzert statt. Die „Soirée-Concert“ in der Sporthalle steht unter dem Motto „En mémoire des aides du Don Suisse“. Die „Musique militaire grand-ducale“ spielt zusammen mit dem Symphonischen Blasorchester Schweizer Armeespiel. Reservierungen sind unter [email protected] erforderlich.

De Maart

De Maart

Die Alpenrepublik spendete offensichtlich auf vielfältige Weise. ▪Als Luxemburg hungerte (Marc THILL, Luxemburger Wort, 06.07.2015) Die (...) Das Luxemburger Volk beginnt 1916 aufzumurren gegen die Lebensmittelknappheit und die Rationierungen im Ersten Weltkrieg. (...) Im Oktober 1914 reist Staatsminister Paul EYSCHEN nach Den Haag, um persönlich mit der niederländischen Regierung und den Diplomaten der allierten Staaten die Frage der Versorgung Luxemburgs zu erörtern. Er will Lebensmittel und Waren über einen Hafen in Rotterdam aufkaufen, um sie dann via Deutschland nach Luxemburg zu bringen. Doch bald liegen diese Gespräche wieder auf Eis. (...) Mit den Amerikanern läßt sich nicht verhandeln, dafür aber ganz überraschend für Luxemburg mit der Schweiz. (...) 45 Waggons fahren in zwei Zügen am 11. und 24. Juni 1915 nach Luxemburg. Die geschäftlichen Beziehungen zur Schweiz gehen in der 2. Jahreshälfte 1915 noch ein Stückchen weiter: als Gegenleistung zu den Lebensmitteleinkäufen schafft es Luxemburg, Produkte seiner Eisenindustrie in die Schweiz zu verkaufen. Dokumente aus den Staatsarchiven sprechen von 300 bis 500 Tonnen Grubenschienen, 2.000 Tonnen kalkige Minette, 3.000 bis 5.000 Tonnen Roheisen und 1.000 Tonnen siliciumhaltiges Roheisen. Die Schweiz produzierte während des Ersten Weltkriegs im großen Stil Rüstungsgüter für die kriegsführenden Länder. (...)

▪Psychiatrie und Eugenik (27.08.2009) Zur Ausprägung eugenischer Denk- und Handlungsmuster in der schweizerischen Psychiatrie 1850-1950. Autor: Hans Jakob RITTER, Zürich 2009. Rezensiert für H-Soz-Kult von Uwe KAMINSKY, Ruhr-Universität Bochum. (…) Die Etablierung eugenischer Denk- und Handlungsmuster am Beispiel der Entstehung des schweizerischen Zivilgesetzbuches von 1912 - darin wurde zum Beispiel ein Eheverbot für Geisteskranke festgeschrieben - und der Debatte über die Kastration und Sterilisation Geisteskranker bilden in einem dritten Kapitel die Beispiele für die Durchsetzung des eugenischen Blicks, für den sowohl Auguste FOREL wie Eugen BLEULER als Kronzeugen benannt werden. In der im vierten Kapitel beschriebenen Entwicklung von Psychiatrie und Eugenik in der Zwischenkriegszeit werden die Psychiater als Experten für die Verbreitung eugenischer Konzepte verstanden. Nicht nur die Verbreitung der Reformpsychiatrie und der psychischen Hygiene, auch die Übernahme der Konzepte psychiatrischer Genetik aus der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München lassen sich an ihrem prominenten Leiter Ernst RÜDIN nachweisen, der für die Jahre 1925 bis 1928 einem Ruf an die Universität Basel folgte. Hier fanden genealogische und populationsgenetische Forschungen von Hans LUXENBURGER, Adele JUDA oder Carl BRUGGER statt und lassen sich bis in die Kriegsjahre nachweisen. Bis in die 1930er-Jahre besaß die schweizerische Psychiatrie eine Vorreiterrolle für die Verbreitung der Eugenik in Europa. (…) MfG, Robert Hottua