Ab den 1850er Jahren wuchs der Kantonalhauptort Esch/Alzette weiter unter dem Einfluss der Industrialisierung. Der Beginn und der Aufschwung des Eisenerzabbaus, die Verbesserung des Straßennetzes und die Ankunft der Eisenbahn in Esch im Jahr 1860 erklären als kombinierte Faktoren den Bevölkerungsaufschwung des Ortes: Esch/Alzette zählte 1845 1.448 Einwohner und 1871 3.265 Einwohner – trotz der letzten Cholera-Epidemie von 1866, die 116 Opfer in der Ortschaft forderte.1)

Die Bevölkerungszählung von 1871 zeigt, dass eine neue Berufsgruppe die Einwohnerschaft und damit die Stadt prägte: jene der Bergarbeiter.2) 1843 gab es in Esch noch keinen Bergarbeiter, 1861 einen einzigen, 1867 bereits 311 und 1871 747 Bergarbeiter. Die Bergarbeiter stellten damit 1871 fast das Doppelte der zweitgrößten Berufsgruppe, jener der 430 Tagelöhner, dar. Viel mehr als die 104 Bauern, die 66 Dienstmädchen, die 53 Steinmetze, die Zimmermänner, Schuster, Schreiner, Händler, Gastwirte (alle um die 30 an der Zahl).

Eine neue Berufsgruppe

Auch wenn es heute weitgehend vergessen ist, war Esch/Alzette 1871 eine Bergarbeiterstadt. Genauso wie heute vergessen ist, dass die Bergarbeiter der Minettegegend in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in dieser Anfangsphase der modernen Luxemburger Eisenindustrie, zahlreicher waren als die Hüttenarbeiter des Landes. 1870 gab es 2.316 Bergarbeiter in Luxemburg gegen 915 Hüttenarbeiter, 1885 war das Verhältnis 3.945 gegen 1.676, erst 1904 gleichen sich die Zahlen aus, mit 6.262 gegen 6.231.3) Mit dem Übergang von der Eisen- zur Stahlindustrie wird das Verhältnis sich zugunsten der Hüttenarbeiter umkehren.

Diese neue Bergarbeiterbevölkerung lebte zu einem Teil als Untermieter bei den alteingesessenen Eschern, andere in den paar Herbergen des Ortes. Ein weiterer Teil der Bergleute lebte in Holzbaracken. Die Volkszählung von 1867 gibt 43 Bergarbeiter an in der Mertzberg-Kaserne, 33 in der Grünenthal-Kaserne, 17 in der Möschberg-Kaserne, 11 in der Eisenberg-Kaserne. In den Nebengebäuden des Schlosses, das 1869 von der Familie Metz gekauft wurde, lebten 1871 115 Bergleute und 70 weitere Arbeiter.4)

Die Jahre 1845 bis 1871 markierten auch den Beginn der Einwanderung nicht nur von Arbeitern aus anderen Gegenden des Landes, sondern auch aus dem Ausland, während die Auswanderung der Escher nach Frankreich und Belgien deutlich abnahm. Esch zählte 1871 424 Ausländer (13%) bei 3.265 Einwohnern, darunter 179 Belgier, 137 Deutsche und 98 Franzosen.

Das oolithische Eisenerz aus der Minettegegend wurde bereits vor 1860 abgebaut. Es bedurfte auch keiner Wiederentdeckung der Minette, entgegen der zähen Legenden, die darüber bis heute zirkulieren. Der Abbau war aber bis 1860 noch nicht das Werk von Bergarbeitern. Die Abbauarbeiten im Tagebau, der Verkauf und Transport des Eisenerzes wurden von Bauern und Tagelöhnern durchgeführt. So lieferte der Bauer Dominique Niclou 1825 Eisenerz aus Esch an die Familie Collart für ihre Eisenhütte in Dommeldingen (nicht zu verwechseln mit dem modernen Hochofenwerk, das die Gesellschaft Metz & cie 1865 errichten wird).5)

Der Ankauf von Eisenerzfeldern in Esch begann in einer ersten Phase ab den 1840er Jahren im Zusammenhang mit der Nutzung des Minetteeisenerzes durch die Familie Metz – auf die wir noch im Detail zurückkommen werden – in ihrer 1837 erworbenen Eisenhütte in Berburg und dann in größerem Maßstab in der neuen von ihnen in Luxemburg-Eich 1845 errichteten Hütte. 1854 läutet ein erstes gemeinsames Konzessionsgesuch der Gesellschaft Metz & Cie und des preußischen Unternehmens Adolf Kraemer aus Quint (bei Trier) auch den Abbau in unterirdischen Galerien ein.

Im Rahmen des Ankaufs von Eisenerzfeldern diversifizierte und internationalisierte sich die Gruppe der Grundbesitzer in Esch. Bis dahin war der Notar Henri Purnot aus der lothringischen Stadt Metz der einzige auswärtige größere Grundbesitzer in Esch.6) Mit 100 Hektar Land, dem Kauf des Schlosses Schauwenbourg und seiner Ländereien, neben einer Brauerei, zwei Mühlen und einer Sägerei war Purnot sogar der größte Grundbesitzer in Esch. Neben der bereits präsenten Escher Notarfamilie Brasseur, die Erzfelder aufkaufte, kamen in den 1850er und 1860er Jahre neue Akteure aus Luxemburg, Belgien und Deutschland, insbesondere der Saar, hinzu : Metz & Cie Eich/Dommeldingen, Gebrüder Collart aus Steinfort/Dommeldingen, Gebrüder Servais aus Mersch/Weilerbach, Saarbrückener Eisenhüttengesellschaft Tesch aus Burbach, Dillinger Hüttenwerke, Gebrüder Stumm aus Neunkirchen, Gebrüder Quint aus Trier, Société des Usines au Sud de Charleroi, Société John Cockerill aus Seraing.7)

Ein neues Viertel

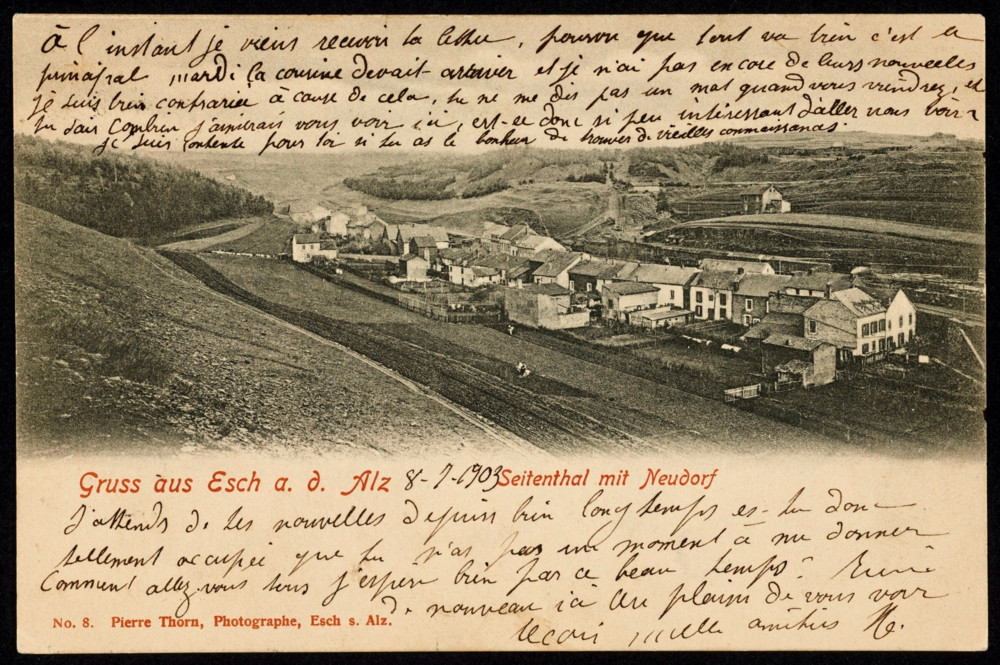

Illustrieren wir diese Entwicklung mit der Entstehung eines neuen Viertels: Neudorf.8)

Im Jahr 1842 lebte an der Straße von Esch nach Schifflingen nur eine einzige Familie. Es handelte sich um den Kaufmann Jacques Kayser. Vier Haushalte wohnten entlang der Straße nach Rümelingen: zwei Tagelöhner, ein Schuster und ein gewisser Worré. Tatsächlich lagen diese Gebäude eher in der direkten Verlängerung des Quartiers, der Escher Vorstadt am rechten Ufer der Alzette. Hier, zwischen den Hügeln der Schneier/Galgenberg und des Lallingerbergs, entstand ein neues Viertel: das „Neiduerf“ oder „Neidierfchen“ (neues Dorf oder neues Dörfchen).

Das Neudorf wurde zunächst aufgrund des Abbaus des oolithischen Escher Erzes und danach durch die Gründung der Metzeschmelz im Jahre 1871 unterhalb des Lallengerbergs besiedelt.

Nach 1860 gewann so der bis dahin noch in den Kinderschuhen begriffene Bergbau in der Nähe des ersten Escher Bahnhofs zunehmend an Bedeutung und wurde an den Schienenverkehr angeschlossen. Verladestationen, an denen die Minette in die Eisenbahnwaggons geladen wurde und hauptsächlich ins Ausland exportiert wurde, wurden gegenüber dem Bahnhof am Fuße der Schneier oder am Fuße des Lallengerbergs angelegt, der von dem Unternehmen Metz & Cie bereits gut zehn Jahre vor dem Bau der Metzeschmelz ausgebeutet worden war. Die Familie Metz war dort durch den Minenverwalter und ehemaligen niederländischen Offizier François-Xavier-Hubert Leesberg vertreten. Die andere Verladerampe am Fuße des Lallengerbergs stand den Hollericher Hochöfen der Gebrüder Servais zur Verfügung.

Im Sektor Schneier-Ostberg-Galgenberg, gegenüber dem ersten Escher Bahnhof, der Gare Saint Antoine, arbeiteten ab den 1860er-Jahren mehrere Minenbetreiber, Hüttenherren oder Minenhändler, denen das Land, auf dem sie abbauten, gehörte oder für das sie Nutzungsrechte besaßen.

Der aus Irland stammende Ingenieur Thomas Byrne, die Brüder Collart oder die Stumms aus Neunkirchen – so lauteten die Namen dieser Bergbaupioniere.

Als die Société des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg in den frühen 1870er-Jahren eine Zweigstrecke nach Bourgronn-Klessgrëndchen einrichtete, wurden entlang dieser Strecke neue Bahnsteige gebaut, von denen die letzten beiden einander gegenüber ganz am Ende der Sackgassengleise lagen. Der Bahnsteig auf der Seite der rue de Rumelange wurde unter dem Namen Quai Stumm bekannt.

Die Anzahl der Betreiber nahm zu. Ein unablässiges Hin und Her zwischen den konkurrierenden Unternehmern, die sich häufig Gerichtsprozesse lieferten, prägte diese Ära am Ende der 1870er- und Anfang der 1880er-Jahre. Neue Akteure betraten die Bühne: Ferry-Curicque & Cie (Hochöfen in Micheville/Villerupt) übernahm Stumm und verkaufte später an Collart weiter; etwas weiter entfernt im Tal, auf der Seite Besing-Elendege Bierg-Hongrege Bur, erwarben die Chemins de Fer Secondaires eine Konzession, die sie direkt oder über Dritte wie die Escher Nicolas Kersch-Thiry oder Jean-Pierre Tabary nutzten.

Es war ein sehr lebendiges Viertel, das sich da von der Eisenbahnbrücke aus entlang einiger Straßen entwickelte: rue Neiduerf, rue de Schifflange, Sentier de Rumelange (rue de Rumelange und Bourgronn ab 1923), rue Hasengrund (seit 1930 rue des Noyers), rue St-Nicolas. Im Neidierfchen entstanden Wohngebiete für Bergleute und Fabrikarbeiter mit ihren Cafés, ihren Hilfs- und Turnvereinen, aber auch Villen wie diejenige des deutschen Verwalters des Stahlwerks Ferry-Curicque, Mathias Steinmetz, oder in den 1920er-Jahren des Escher Minenbetreibers und Amerikarückwanderers Jack Muller. Das Unternehmen Metz & Cie ließ in der rue de Schifflange Häuser für Arbeiter und Angestellte bauen (1874-1875; 1897). Der Minenbetreiber Tabary errichtete 1880 entlang des Bahnsteigs gegenüber dem Quai Stumm ebenfalls Häuser für seine Arbeiter, die später „Arbedskolonien am Neidierfchen“ genannt und vor einigen Jahren abgerissen wurden.

(Fortsetzung folgt am 24. Mai.)

1) René Leboutte/Jean Puissant/Denis Scuto, Un siècle d’histoire industrielle. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Industrialisation et sociétés (1873–1973), Paris 1998, S. 109 f.

2) Sylvie Kremer-Schmit, L’industrie du fer à Esch-sur-Alzette et ses effets pendant la période de 1845 à 1870. In: Galerie. Revue culturelle et pédagogique 4/4 (1986), S. 548-550 (Tableau des différentes professions trouvées à Esch, 1843-1971).

3) Denis Scuto, Le monde de l’ouvrier mineur et de l’ouvrier d’usine. Vie et travail dans le bassin minier luxembourgeois, Mémoire scientifique sous la direction de Gilbert Trausch, Luxembourg, 1991, S. 17.

4) Kremer-Schmit, S. 540.

5) Sylvie Kremer-Schmit, op. cit., Galerie 4/2 (1986), S. 244.

6) Jean-Pierre Theisen, Beiträge zur Geschichte der Stadt Esch an der Alzette, Esch/Alzette, 1937, S. 155 f.

7) Sylvie Kremer-Schmit, op. cit, S. 251f..

8) Denis Scuto/Luciano Pagliarini, Das Neiduerf, in: Esch/Alzette Geschichte und Architektur Stadtführer, Esch/Alzette, capybarabooks/C2DH, 2020, S. 52-55.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können