Der Ort war über ein Jahrhundert lang, von den sechziger Jahren des 19. Jh. bis zu den siebziger Jahren des 20. Jh., eine von Eisen und – ab 1912 – Stahl geprägte Industriestadt. Sie war und ist von der Einwohnerzahl her (1900: ca. 11.000, 1930: ca. 30.000; 2025: ca. 38.000) die zweitgrößte Stadt des Großherzogtums. Die Stahlkrise und der nachfolgende Deindustrialisierungsprozess seit den 1970er Jahren zeitigte dramatische Folgen für Esch/Alzette und die Minetteregion, auch wenn der Aufstieg der Finanzindustrie in Luxemburg und die Profilierung des Landes als europäischer Standort die Verluste an Arbeitsplätzen zum Teil kompensieren konnten. Gerade die Industriebrachen der früheren Terrasse der Hochöfen von Belval, der früheren Brasseurschmelz/Hütte Terre rouge, der früheren Metzeschmelz/Hütte ARBED Esch eröffnen seit Ende der 1990er Jahre der Stadt Esch neue städtebaulichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten.2 Der Rückblick auf die Geschichte der Minettemetropole ist wichtig, um die aktuellen Herausforderungen besser zu verstehen.

Schloss und Marktflecken als konkurrierende Mächte

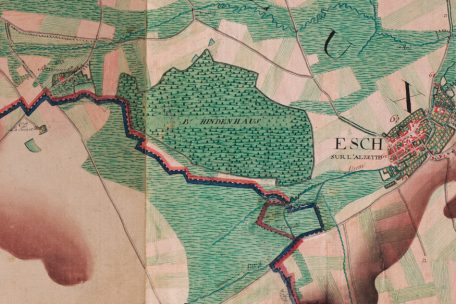

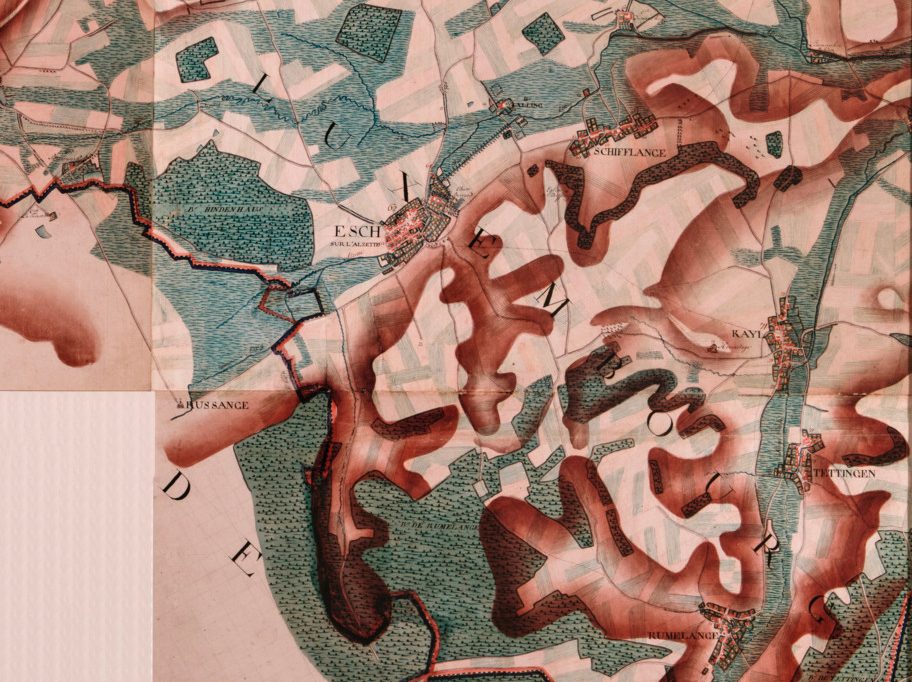

Blatt 225 der Kabinettskarte der österreichischen Niederlande und des Fürstentums Lüttich von Graf Joseph de Ferraris (1771-1778) zeigt Teile des Kantons Soleuvre mit seinen Dörfern inmitten einer ländlichen Region im Südwesten des damaligen Herzogtums und heutigen Großherzogtums Luxemburg (Abb. 1 + 2).3 Der mittelalterliche Kern von Esch an der Alzette und das Schloss Berwart dominieren die umgebende Landschaft. Laut dem begleitenden Kommentar lebten die Einwohner relativ gut von den Erträgen aus der Landwirtschaft (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Leinsamen, Gemüse), mit denen sie handelten.4 Das Escher Tal wird bewässert von dem Fluss Alzette, der seinen Ursprung in den französischen Dörfern Audun-le-Tiche (Deutsch-Oth), Villerupt und Thil auf der anderen Seite der Grenze hat, sowie vom Dipbach. Brenn- und Bauholz – Eiche, Buche und Hainbuche –, das in dem großen Wald namens Escher Bösch (auf der Karte: Bs. Hindenhaus) zu finden war, wurde ebenfalls verkauft. Bemerkenswert ist, dass die Höhen südlich von Esch damals noch fast ganz mit Weizenfeldern bedeckt waren und noch nicht wie im späteren Industriezeitalter mit Wäldern, die Holz für die Bergwerke lieferten.

Während die umliegenden luxemburgischen Ortschaften Petingen, Lamadelaine, Differdingen, Niederkorn, Oberkorn, Belvaux oder auch Rümelingen im Ferraris-Kommentar als „village“ (Dorf) bezeichnet werden, wurde Esch an der Alzette als „bourg“ (Marktflecken) tituliert, der sich also bereits vom Umland abhob. Der Escher Marktflecken und Schloss Berwart stellten seit dem Mittelalter konkurrierende kleine Machtzentren dar. Die nach Vasallen des Grafen von Luxemburg benannte Wasserburg war Teil einer militärischen Barriere gegen die territorialen Ambitionen der Grafen von Lothringen und Bar in dieser umkämpften historischen Grenzregion. Der Historiker Michel Margue drückt es so aus: „Wenn sich das Dorf in der Folgezeit entwickelte, dann nicht unter dem Impuls der Burg, sondern aufgrund der Befreiung durch den Grafen, der gegen Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts dort eine neuve ville gründete, nicht im materiellen, sondern im rechtlichen Sinne.“5 Die Herrschaft ging im 16. Jahrhundert in den Besitz der Grafen von Schauwenbourg über, eine Familie des alten badischen Militäradels in Diensten der Habsburger. Mehrere Mitglieder der Familie von Schauwenbourg bekleideten das Amt des Vizegouverneurs des Herzogtums Luxemburg.

Die ovale Form der mittelalterlichen Stadtmauer, die 1671 zerstört wurde, ist auf der Ferraris-Karte gut zu erkennen (das heutige Al Esch). In der Mitte sieht man die 1770 erbaute Kirche, die Johannes dem Täufer geweiht ist, mit dem Marktplatz. Der Galgen der Escher Justiz, der 1770 ein letztes Mal genutzt wurde, befand sich südlich auf dem Galgenberg. Ein zweiter Galgen, der der Herrschaft Berwart unterstand, befand sich nördlich des Dipbachs in Lallingen, entlang der Straße nach Luxemburg-Stadt. Das Schloss im Barockstil, das 1763 von Baron de Schauwenbourg restauriert wurde, bestand aus einem zentralen Gebäude, das von zwei Vorbauten flankiert wurde, sich zu einem Innenhof hin öffnete und von einem Wassergraben umgeben war; gegenüber befanden sich die Nebengebäude. Die Schlossmühle befand sich flussabwärts an der Alzette. Auf dem rechten Ufer der Alzette waren neben einem großen Wasserreservoir nur zwei Gebäude: eine Kapelle (auf der Karte mit einem Kreuz gekennzeichnet), die Notre-Dame gewidmet war, und eine Gerberei. Im Jahr 1794 wurden das Schloss und der Ort von französischen Truppen im Krieg gegen Österreich verwüstet. Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis sich Esch davon erholte.

Am Anfang des 19. Jahrhunderts stellte Esch ein Marktflecken mit weitgehend ländlichem Charakter dar. Es zählte 1821 810 Einwohnerinnen und Einwohner, darunter etwa 40 Eigentümer/Bauern, 80 Handwerker und eine Mehrheit von Pächtern und Tagelöhnern, von denen viele einen Teil des Jahres als Saisonarbeiter und Saisonarbeiterinnen in Frankreich oder Belgien arbeiteten. Von 1821 bis 1845 machte die Bevölkerung einen Sprung von 810 auf 1.448 Personen. Es entwickelten sich Ansätze des Einzelhandels und der Kleinindustrie. Esch zählte 1845 zwei Gerbereien, zwei Mühlen, eine Tabakfabrik, ein Sägewerk, eine Ölmühle und mehrere Steinbrüche, in denen Quadersteine und rote Steine gebrochen wurden.6

Esch bevölkerungsreichster Ort des Kantons

Da sich Esch vergrößert und zur bevölkerungsreichsten Ortschaft des Kantons entwickelt hatte, sowie aufgrund seiner zentraleren Lage, löste es 1841 Bettemburg als Kantonshauptstadt ab. Es gewann einen aufgewerteten Status als Hauptort eines Milizkantons und verfügte über ein Postamt, ein Zollamt, eine Gendarmerie, ein Friedensgericht, einen Notar und drei kleine Schulen. Im Jahr 1826 wurde ein Gemeindehaus errichtet. Es diente als Schule, aber auch als Ort für Sitzungen des Gemeinderats, als Gemeindesekretariat und als Archiv.7

Die Ortschaft zeigt auf dem Katasterplan (Abb. 3) ein anderes Gesicht als zur Zeit der Ferraris-Karte. In dunkleren Farben sieht man die religiösen und kommunalen Gebäude: in der Mitte die Kirche Saint-Jean-Baptiste und das Vikariehaus, rechts das Gemeindehaus, unten das Pfarrhaus in der Nähe der Alzette. Die Alzette durchquert die Wiesen vom Brill (heute rue du Canal), passiert die Mühle (heute Ecke rue de l’Eau/rue de la Libération) und fließt an den Gärten der Anwesen von Boltgen entlang (heute rue de l’Alzette).

Etwa dreißig Häuser sind am rechten Ufer der Alzette hinzugekommen, rund um die Kapelle Notre-Dame, die während der französischen Periode in ein Wohnhaus umgewandelt wurde, und um die Gerbereien: im Quartier. Die Siedlung entwickelte sich auch weiter in Richtung des Schlosses Berwart. Die Strohdächer wurden durch Ziegel- oder Schieferdächer ersetzt.

Straßen mit aneinander grenzenden Häusern in Streifen oder mit freistehenden Gebäuden sowie die große Anzahl unbebauter Flächen kennzeichnen die Ortschaft. Das Zentrum des Ortes wird noch immer von der Kirche Saint-Jean-Baptiste und dem Platz vor der Kirche, auf dem der Markt stattfand, geprägt. Zu beiden Seiten der Groussgaass und des Breedewee liegen Häuser mit geräumigen Nutzflächen vor ihren Türen.

Politisch wurde Esch/Alzette geführt von der Oberschicht der größten lokalen Grundbesitzer, deren Vertreter bis 1906 auch den Bürgermeister stellten.8 Zur Gemeinde Esch gehörten Schifflingen (bis 1875), Lallingen, das Berwart-Schloss, der Udingen genannte Dumontshaff (bis 1875) sowie vier Mühlen.9 Von 1798 bis 1843 hatte die Gemeinde sieben Bürgermeister: Jean Vandyck (1798-1812), Grundbesitzer und Schankwirt, Nicolas Schmitz (1812-1814), Grundbesitzer und Gerber, Jean-Nepomuk Haas (1814-1828), Grundbesitzer, Henri Motté (1828-1830), Notar, Jacques Schmitt (1830-1836 und 1843-1861), Bauer und Schmied, François-Joseph Hoferlin (1836-1841), Grundbesitzer und Schankwirt, Dominique Stoffel (1841-1843), Bauer.10

(Fortsetzung folgt am 10. Mai.)

1 Diese Serie basiert auf einem wissenschaftlichen Artikel von Denis Scuto aus dem gerade erschienenen Buch Industriestädte. Historische Herausforderungen und aktuelle stadtpolitische Strategien. Tagungsband der 62. Jahrestagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, hrsgg. von G. B. Clemens, K. Thielen, C. Zimmermann, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2025.

2 Siehe den Beitrag von Jean Goedert zu den Industriebrachen als Chance für die Stadtentwicklung in der Minettegegend im Tagungsband Industriestädte.

3 Joseph comte de Ferraris: [Soleuvre], [Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens], [1771–1778]. KBR, Brüssel, Karten und Pläne, Ms. IV 5.627 (225).

4 Mémoire concernant la Feuille P11, et ses Suppléments D11 et G22 de la Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens. In: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l’initiative du comte de Ferraris: Mémoires historiques, chronologiques et oeconomiques sur les 28 feuilles du N° 10 de la Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens pour Son Altesse Royale le Duc Charles Alexandre de Lorraine, Bruxelles, 1972.

5 Michel Margue: Châteaux et peuplement dans le comté de Luxembourg (Xe-XIIIe siècles). In: Aux origines du second réseau urbain. Les peuplements castraux, Actes du colloque de Nancy d’octobre 1992, Nancy, 1993, S. 281–310 (Übersetzung : Denis Scuto); René Klein: Ursprung der Herren von Berwart. In: Hémecht. Zeitschrift für Luxemburger Geschichte39/2 (1987), S. 223–238.

6 François-Xavier Wurth-Paquet: Esch-sur-Alzette et sections qui en dépendent: Château de Berward, éange, Schifflange, Dumongshaff, Neumühlen. Notice historique et statistique, Luxembourg, 1845.

7 Joseph Flies: Das Andere Esch. An der Alzette. Ein Gang durch seine Geschichte, Luxembourg 1979

8 Zur Analyse der Escher Oberschicht vgl. Suzana Cascao: Laying the foundation of a modern city. Bourgeois middle-classes in Esch-sur-Alzette (1842-1922), PhD-Thesis, University of Luxembourg, 2024. Siehe auch den Beitrag von Suzana Cascao im Tagungsband Industriestädte.

9 Die französische Verwaltung führte nach 1795 im Rahmen des zum Département des Forêts umgestalteten früheren Herzogtum Luxemburg das moderne kommunale Verwaltungssystem ein. An der Spitze der Gemeinde stand zunächst ein „agent municipal“, dann ein „maire“ (ab 1800) und schließlich ab 1814 ein „bourgmestre“.

10 G. Büchler/J. Goedert/A. Lorang/A. Reuter/D. Scuto/C. Weber: Esch/Alzette Geschichte und Architektur Stadtführer, Esch/Alzette 2021, S. 471.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können