September 1986: Ein Schulfreund und ich sind mit dem Zug nach Frankfurt gefahren. Nick Cave and The Bad Seeds spielen in der Batschkapp. Es ist mein letzter Konzertbesuch vor dem Militärdienst im nordhessischen Marburg. Wenige Tage später muss ich in der Kaserne antreten. Am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen, besorgt sich Christoph, so der Name meines Freundes, bei einem Dealer etwas Stoff fürs Konzert. Er ist noch nicht lange auf Heroin. Hinter dem Gebäude des Rockclubs setzt er sich einen Schuss. Die Show verbringt er an die Wand gelehnt im hinteren Teil des Saals. Von weitem ist er an seinem Flattop, dem für Psychobillys typischen Haarschnitt, leicht zu erkennen. Ab und zu schaue ich nach ihm, doch meistens verfolge ich den Auftritt von Nick Cave, dessen großen leeren Augen einen ähnlichen Ausdruck wie die von Christoph haben. Es scheint, als sich der Sänger, die meiste Zeit sitzend, von der Musik treiben lassen.

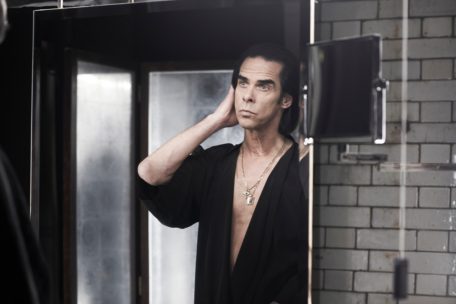

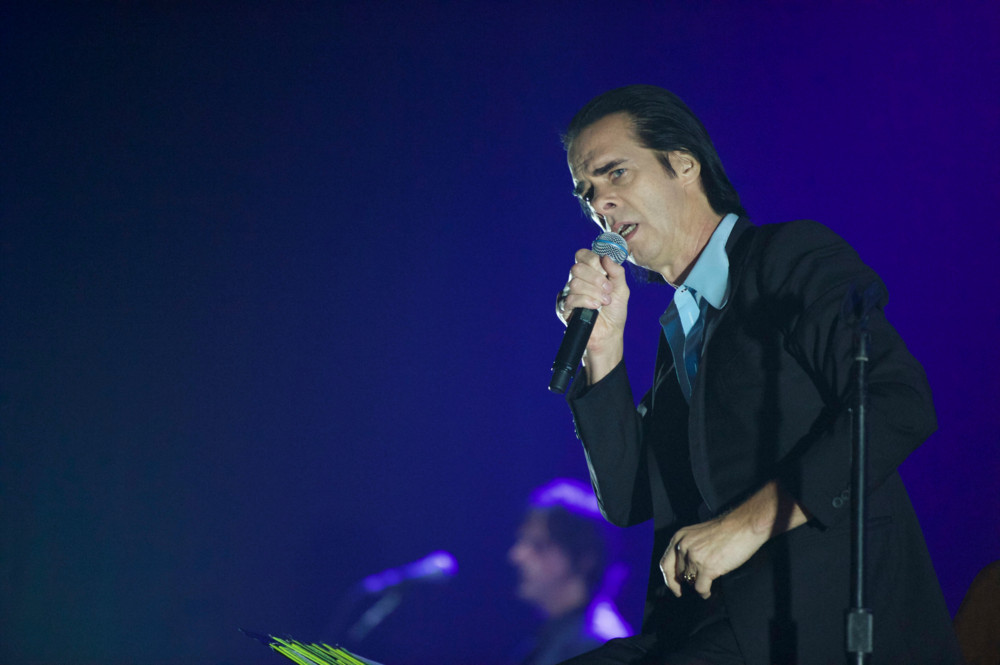

Seither habe ich mehrere Konzerte von Nick Cave gesehen. Mit der Zeit wurden sie immer professioneller und die Hallen größer. Heutzutage steht der „Fürst der Dunkelheit“ oder der „Black Crow King“, wie er schon genannt wurde, gekleidet in edlem Anzug und weißem Hemd auf der Bühne, makellos und mit tiefschwarzem Haar. Vor Tausenden Fans, die ihn anbeten, als hätte er eine Religion zu verkünden, und sich von ihm in Ekstase versetzen lassen. So wie vor einigen Jahren, als er in der Rockhal die Menge entfesselte – als er seine Lieder zum Besten gab, umgeben von den Bad Seeds, einer Gruppe nicht minder gut gekleideter Herren. Der Weg vom wild rockenden Desperado aus dem Hinterland des Down-Under-Bundesstaates Victoria, wo einst der Outlaw Ned Kelly umherzog, vom Dandy und verstrubbelten Schamanen des Undergrounds zum „Elder Statesman von allem, was in der Kunst kohlrabenschwarz ist“, wie ihn der britische Autor John Robb beschreibt, hat ihn gezeichnet.

„Dämonische Gefahrenzone“

Geboren wurde Nick Cave 1957 in Warracknabeal, einer Zweitausend-Seelen-Gemeinde 330 Kilometer nordwestlich von Melbourne. Zusammen mit Gleichgesinnten gründete er 1974 die Band Concrete Vulture, in der er die Rolle des Leadsängers übernahm und sein Schulfreund Mick Harvey Gitarre spielte. Die beiden Jungs nahmen ihren Schulkameraden Tracey Pew als Bassisten auf. Sie hörten Bands der Proto-Punk-Ära, nannten sich The Boys Next Door und coverten die Ramones, Patti Smith, David Bowie und Lou Reed, bevor sie 1977 begannen, eigene Songs zu schreiben.

Diese waren von heftigen Rhythmen, heulendem Lärm, Heavy Grooves und Caves Sprechgesang und zuckenden Posen und seinen markerschütternden Schreien geprägt, und von seiner explosiven Poesie, die er nach den Worten des britischen Autors John Robb „wie ein zum Tode Verurteilter“ vortrug. Es war eine Mischung aus Garage-Punk und Free-Jazz-Dissonanzen. Tracy Pew, mit Cowboyhut und Schnauzbart, trieb mit seinem knorrigen, schweren Bass den „Gossen-Blues“ (Robb) in eine „dämonische Gefahrenzone“. Zur Seite stand ihm die dürre Gestalt von Rowland S. Howard, der mit seiner Gitarre das Bassgrollen kreuzte, während Mick Harvey das Chaos mit seiner Gitarre oder dem Schlagzeug zusammenhielt.

Als sie sich in The Birthday Party umbenannten und nach England übersiedelten, mit einem laut John Robb „One-Way-Ticket in Richtung Selbstzerstörung“, war dies ein entscheidender Schritt. Nach einigen Alben, die teils in Australien und England produziert worden waren, und EPs zogen sie um 1982 nach Berlin weiter. Das legendäre Album „Prayer on Fire“ sei eine Antwort „auf die große Enttäuschung, die wir empfanden, als wir nach England kamen“ gewesen, erklärte Nick Cave später. Seine musikalischen und auch literarischen Ambitionen entwickelten sich immer weiter. Zugleich hatte er sich zunehmend von Howard entfernt. Die kreative Spaltung der beiden Musiker führte 1983 zur Trennung der Band.

Nick Cave wurde von einer ständigen Sehnsucht nach Neuem getrieben. In seinen Texten setzte er sich mit Gott und dem Teufel auseinander und entwickelte eine Vorliebe für religiöse Bildsprache. Seine dämonischen Bühnenauftritte glichen denen eines Schamanen und erinnerten an Teufelsaustreibungen. Bereits in jungen Jahren hatte der Tod seines Vaters eine starke Auswirkung auf ihn gehabt. Er hatte davon durch seine Mutter erfahren, als sie für ihn die Kaution für einen Einbruchsdiebstahl hinterlegt hatte. Er selbst sagte, dass sein Vater zu einer Zeit gestorben sei, „an dem ich am orientierungslosesten war“. Der Verlust seines Vaters habe in seinem Leben ein Vakuum hinterlassen.

Ein „Poète maudit“ in der Mauerstadt

In der Mauerstadt freundete sich Cave mit Blixa Bargeld an, dem Frontmann von Einstürzende Neubauten. Er hatte neue Inspirationsquellen gefunden. Zusammen mit Mick Harvey fand er ein Line-up für seine neue Band. Die Erstbesetzung bestand außerdem aus Hugo Race, Barry Adamson und Blixa Bargeld sowie Anita Lane, mit der Nick Cave seit 1977 hin und wieder ein Paar bildete. Die Gitarrenattacken und rasanten Rhythmen wichen dunkleren, sparsameren Songs. „Cave entwickelte sich zu einem modernen Wiedergänger“ der französischen „Poètes maudits“ des 19. Jahrhunderts und vermengte Melancholie mit Verlorenheit, schreibt John Robb.

Sein neues Projekt hieß Nick Cave And The Bad Seeds. Das Debütalbum „From Her to Eternity“ erschien im Juni 1984. Von der Coverversion von Leonard Cohens „Avalanche“ über den grollenden Blues des titelgebenden Songs bis hin zum eindringlichen „A Box for Black Paul“ setzte es mit seinen apokalyptischen Visionen Maßstäbe. Die nächste LP hieß „The Firstborn Is Dead“ (1985), mit dem dramatischen und intensiven „Tupelo“. Ihm folgte das aus Coverversionen bestehende „Kicking against the Pricks“ (1986). In jenem Jahr, in dem Cave mehr und mehr in den Drogen- und Alkoholrausch rutschte, so wie mein Freund Christoph, entstand auch „Your Funeral … My Trial“, die bis dahin beste Platte der Bad Seeds, die sich übrigens nach einem Roman von William March benannt hatten, in dem es um ein Mädchen geht, das aus einer langen Ahnenreihe von Mördern besteht. Die Lehre aus dem Album sind voller biblischer Bilder. Die Figuren sind „kranke“ Seelen wie der Protagonist von „The Mercy Seat“ aus „Tender Prey“ (1988), in dem es um die letzten Augenblicke eines abgeurteilten Killers im Todestrakt geht. Damals waren fast alle Bandmitglieder auf Heroin, Alkohol oder Speed.

Nick Cave zog nach Brasilien, wo er die Journalistin Viviane Carneiro kennenlernte, mit der er den Sohn Luke hat. Später lernte er die Modedesignerin Susie Bick kennen und lieben. Liebeslieder wie „Straight To You“ oder „The Ship Song“ stimmten versöhnlich, wie die ganze Platte „Let Love In“ (1994). 1993 wieder in London lebend, beschwörte er auf dem 1996 erschienenen Album „Murder Ballads“ das Motiv der Verbrechen aus Leidenschaft – berühmt ist das Duett mit Kylie Minogue „Where the Wild Roses Grow“. In „The Boatman’s Call“ (1997) ging es einmal mehr um Spiritualität, vier Jahre später folgte „No More Shall We Part“. Nach „Nocturama“ (2003) verließ Blixa Bargeld ohne Worte die Band. 2009 ging Gründungsmitglied Mick Harvey.

So keep your candles burning / Make her journey bright and pure / That she’ll keep returning / Always and evermore.

Nick Cave machte weiter, schrieb Musiken für Film und Theater, sogar ein Opernlibretto und Bücher. Zudem hatte er Filmauftritte. Weitere Alben mit den Bad Seeds folgten, aber auch mit dem Seitenprojekt Grinderman. Er arbeitete intensiver mit seinem Landsmann Warren Ellis zusammen, der sein engster Mitstreiter wurde. Unterdessen wuchs die Fangemeinde an, nicht zuletzt durch das Album „Push the Sky Away“ (2013), atmosphärisch dicht und eingängig. Mittlerweile tritt die popkulturelle Ikone in ausverkauften Kunsttempeln wie dem Baden-Badener Festspielhaus, der Elbphilharmonie oder – heute und morgen – in der Luxemburger Philharmonie auf.

„Skeleton Tree“ war bereits aufgenommen, als Nick Caves 15-jähriger Sohn Arthur 2015 bei einem Sturz von den Klippen bei Brighton ums Leben kam – ein weiterer Sohn, Jethro Lazenby, starb 2022. Die bereits von Tod und Abschied handelnden Songs des Albums, das nochmal überarbeitet wurde, stehen für den beginnenden Trauerprozess. Bis heute hat der Künstler zahlreiche Verlusterfahrungen machen müssen: den Tod seines Vaters; auch Tracey Pew starb früh, ebenso Rowland S. Howard – vor allem aber starben zwei seiner Söhne.

Nick Cave, der oft in den Abgrund des Menschen blickte, viele Krisen und Rückschläge erlebte und nach eigener Aussage 25 Jahre lang Heroin nahm, hat bereits einen langen Leidensweg hinter sich. Ob er an Gott glaube? Diese Frage wurde ihm oft gestellt. Er ringt mit dem Glauben und der Religion, setzt sich mit Gott auseinander. Sein Leben sei von der Idee Gottes bestimmt, ob von dessen An- oder Abwesenheit. Er ist ein Zweifler und Überlebender. Mein Schulfreund Christoph, der mich zu meinem ersten Nick-Cave-Konzert begleitet hatte, starb übrigens 1991 an einer Überdosis Heroin.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können