Während die Winzer entlang der Mosel noch mitten in der Lese stecken, haben wir vom Domaine Tageblatt unsere Rivanertrauben rechtzeitig vor dem Regen ins Trockene gebracht. Dass die Arbeit des Winzers damit nicht beendet ist, davon konnten wir uns bereits am Tag nach der Lese überzeugen.

An jenem Sonntag – Wochenende gibt es für Winzer im Herbst also auch nicht – standen wir um 11 Uhr wieder im Hof des Domaine L&R Kox in Remich. „Dir hutt jo mol keng Stiwwelen un“, begrüßte uns Winzer Laurent Kox. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass wir heute unseren gepressten Most ins Fass abfüllen würden – wozu also Stiefel mitbringen? Aber wir hätten es wissen müssen: Meist ist die Arbeit umfangreicher, als wir annehmen. Und dass weiße Sneakers für den Winzerberuf denkbar ungeeignet sind, hatten wir schon im vergangenen November gelernt.

Klebrige Nacharbeit

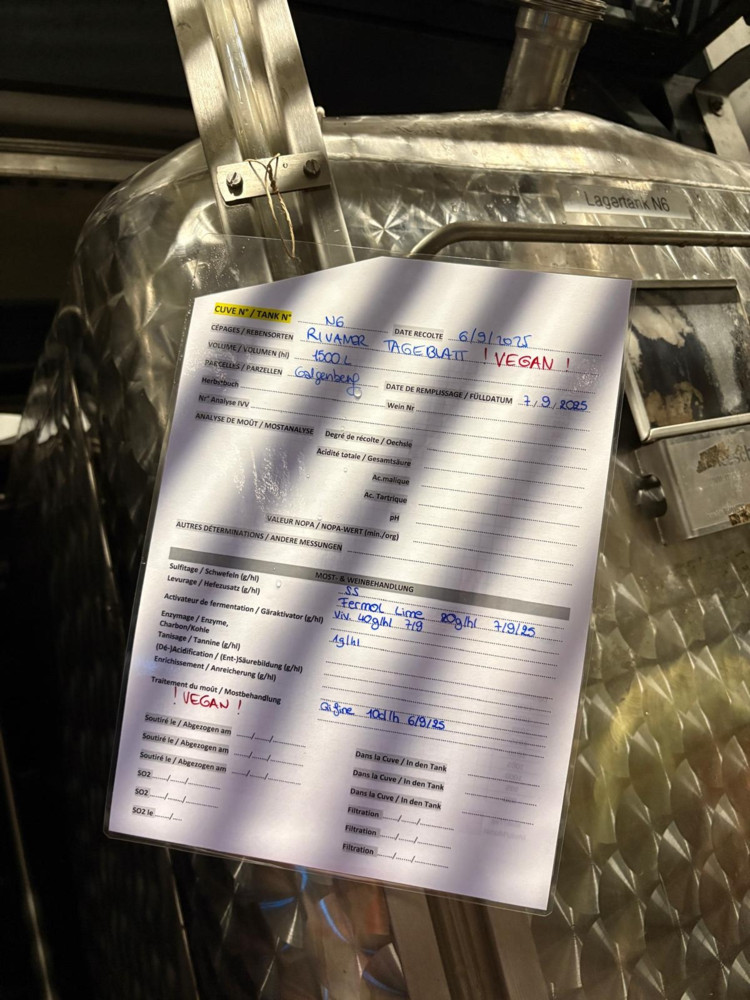

Bevor der Most ins Fass konnte, musste zunächst die Traubenpresse gereinigt werden. Aus 2.601 Kilogramm Trauben waren 1.800 Liter Most geworden – weit mehr, als wir uns je erträumt hatten, auch wenn wir zu Beginn des Projekts nicht wirklich wussten, was uns erwarten würde. Nun hieß es also putzen. Zuerst wurden die klebrigen Rückstände per Hand entfernt, dann mit Schlauch und Bürste die Kerne ausgespült. Es sollte nicht das letzte Mal an diesem Vormittag sein, dass ich nass wurde.

Domaine-Tageblatt-Newsletter

Das Projekt ist ambitioniert und soll Einblicke in die Welt der Winzer verschaffen. Die Tageblatt-Redaktion versucht dieses Jahr, ihren eigenen Wein herzustellen; in einer wöchentlichen Serie berichten wir über Erfolg und Misserfolg und geben dabei tiefere Einblicke in die Welt des Weinbaus.

Bleiben Sie über unsere Erfolge und Misserfolge informiert: Hier geht’s zu unserem Newsletter.

Nach Abnahme durch Corinne Kox folgte die nächste Aufgabe. „Jetzt bereiten wir schon einmal die Hefe vor“, erklärte die Winzerin. Unsere Redaktion hatte sich bekanntlich für einen trockenen, frischen und fruchtbetonten Rivaner entschieden. Dafür ist die richtige Hefe entscheidend: Sie verwandelt den Zucker während der Gärung in Alkohol.

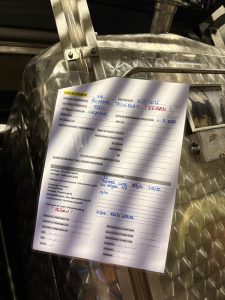

Eine Probe unseres Mosts, im Labor des „Institut viti-vinicole“ analysiert, ergab 80 Grad Oechsle – das Minimum, das wir angestrebt hatten. Wäre der Zuckergehalt niedriger, wäre die Gärung schwieriger, stabil zu halten, und die Gefahr von Fehlgärungen oder gar Essigstich wäre größer. Zum Glück sieht es danach aus, dass wir Wein und keinen Essig produzieren.

Vegan und fruchtbetont

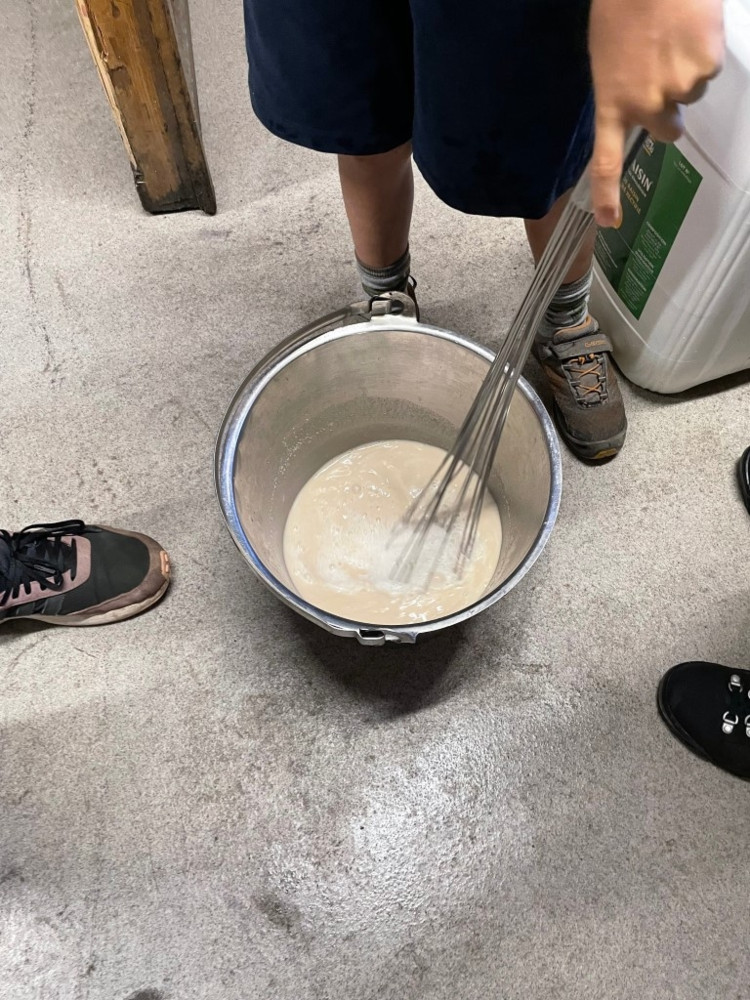

Für den Tageblatt-Rivaner besorgte Corinne eine Hefe, die die fruchtige Note hervorheben soll. Sie wird mit 38 Grad warmem Wasser angerührt. Zuvor war der Most bereits mit einer Substanz aus Chitin und Erbsenprotein geschönt worden, um Trubstoffe zu binden und zu klären. Auch Eiweiß oder Gelatine könnten dazu dienen – wir haben uns aber für eine vegane Herstellung entschieden.

Nachdem die Hefe angerührt ist, muss sie noch mit Nährstoffen gefüttert werden. Währenddessen lerne ich ein Edelstahlfass von innen kennen. Denn bevor der Most hineindarf, muss es gespült und von Weinsteinresten befreit werden. Corinne zeigt mir die Technik, um durch die kleine Öffnung ins große Fass zu steigen. Nach gut 20 Sekunden bin ich drin und bekomme wieder einen Schlauch gereicht, um das Fass auszuspülen. „Vergiss die Decke nicht“, mahnt Corinne. Kaum trocken, stelle ich fest: Meine Sneakers sind alles andere als wasserfest.

Endlich ins Fass

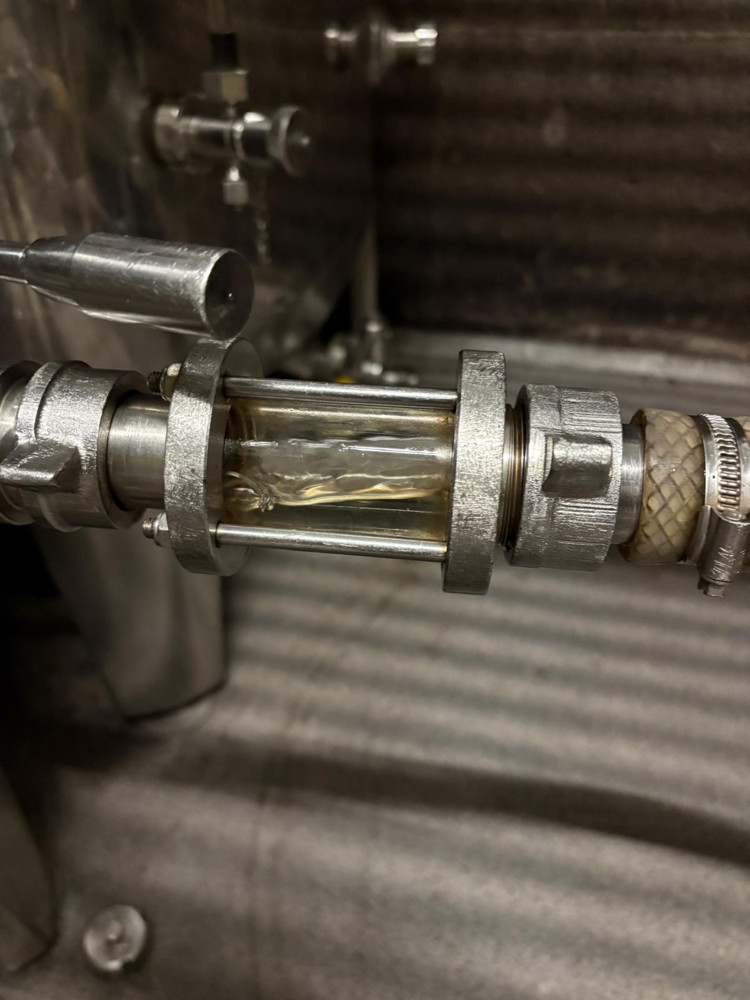

Dann noch schnell Schläuche und Pumpe reinigen – und endlich kann der Most eingefüllt werden. Als sich das Fass zu füllen beginnt, schließen wir rasch die Tür. Ohne Corinnes Hilfe wäre sonst ein Teil unseres Ertrags den Abfluss hinuntergelaufen.

Von den insgesamt 1.800 Litern Most füllen wir 1.500 Liter ins Edelstahlfass. Da der Jahrgang üppig ausgefallen ist, bleibt noch Spielraum zum Experimentieren. Rund 200 Liter kommen in ein Holzfass – hier setzen wir eine andere, von der Domaine Kox selbst gezüchtete Hefe ein. Die lange Diskussion, ob wir unseren Rivaner überhaupt ins Holzfass legen sollen, erweist sich so im Nachhinein als überflüssig. Die restlichen gut 70 Liter füllen wir in ein Dolium – ein Tongefäß, wie es schon die Römer für Wein nutzten.

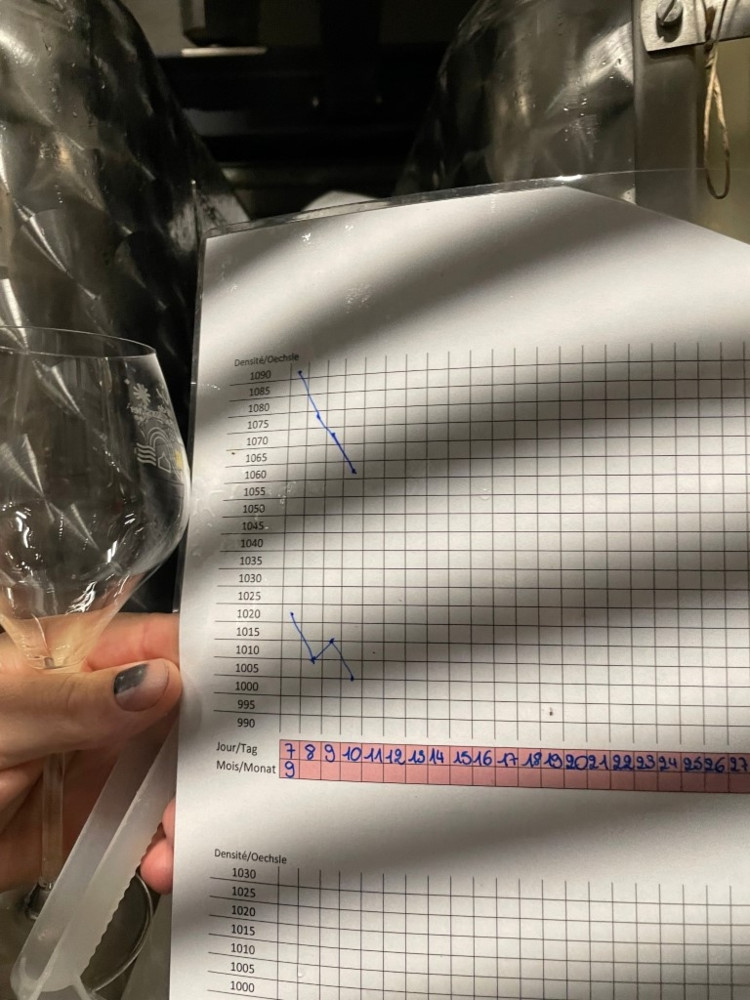

Der Gärprozess setzt ein

Wenige Tage nach dem Abfüllen blubbert es bereits kräftig aus unserem Edelstahlfass – die Gärung hat eingesetzt. Da die verwendete Hefe kühlere Temperaturen bevorzugt, läuft der Prozess etwas langsamer. Marc, der Kellermeister der Domaine Kox, zapft ein Glas ab: Der Geschmack ist noch recht süß, hat aber schon nichts mehr mit dem Most zu tun, den wir vier Tage zuvor probiert haben.

„Die Hefe braucht zusätzliche Nahrung“, erklärt Marc. Er rieche das sofort beim Betreten des Kellers. Erst als er uns darauf aufmerksam macht, nehmen auch wir den leicht schwefeligen Geruch wahr, der an faule Eier erinnert. Marc gibt Stickstoff hinzu, der der Hefe als Nahrung dient. Würde er das nicht tun, könnte die Gärung stocken und die schwefeligen Aromen blieben im Wein. Wie er später, wenn alle Fässer gefüllt sind, herausfindet, aus welchem Fass dieser Geruch stammt, bleibt wohl ein Geheimnis der Weinmachkunst.

Anderthalb Wochen nach der Lese schließlich der erste Federweiße aus unseren Trauben. Er kam in der Redaktion bestens an und hat die Vorfreude auf unseren Rivaner nur noch verstärkt.

Unsere Arbeit im Weinberg ist abgeschlossen

Mit der Lese ging für die Tageblatt-Redaktion eine wichtige Etappe des Projektes Domaine Tageblatt zu Ende. Es war unser letzter Einsatz in unserer Parzelle, was schon ein etwas komisches Gefühl war. Hier noch mal ein kleiner Überblick über unsere Arbeiten im Weinberg.

Im Januar hatten wir unseren ersten Einsatz im Weinberg. Wir lernen den sanften Rebschnitt und was es bedeutet, mit der Natur zur arbeiten. Denn Theorie und Praxis liegen dann doch etwas auseinander und alte Rebstöcke können schon recht eigensinnig sein.

Wir benötigten einen zweiten Tag für den Winterschnitt und bekamen Unterstützung von Landwirtschaftsministerin Martine Hansen und dem Präsidenten der Privatwënzer Guy Krier. Mit ihnen haben wir uns auch über die Herausforderungend es Weinbaus unterhalten.

Im Februar haben wir die Winterarbeiten im Weinberg abgeschlossen. Laurent Mirek und Théo vom Domaine Kox haben uns das Binden der Reben mit Drahtschnur gezeigt, während Antonio uns in die hohe Kunst des Rebenbindens mit Weidenzweigen einführte. „Non, ça, c’est pas bon“, ist wohl der Satz, den wir am häufigsten zu hören bekamen.

Im April hatten wir zwar nicht wirklich etwas im Weinberg zu tun, lernten aber etwas über unsere Reben, die sogar weinen können. Mit den steigenden Temperaturen im Frühling erwacht neues Leben in den Pflanzen und die vitalen Säfte steigen von den Wurzeln in den Stock auf. Diese treten dann wie Tränen aus den offenen Schnittstellen aus.

Im Mai stand der Frühjahrsputz an. Überflüssige Triebe werden entfernt, denn gesunde Trauben brauchen luftiges Laub. Eine Arbeit, die wir noch einige Male wiederholen müssen. Was die Reben auch benötigen, ist Pflanzenschutz. Ein sensibles Thema, ohne das es aber keinen Weinbau an der Mosel geben würde.

Bei unserem Besuch im Juli sahen wir erst nur grünen Wildwuchs in unserer Parzelle. Zeit, die Reben zurückzuschneiden oder abzugipfeln. Das Ziel: dass die Kraft des Rebstocks in die Trauben geht, damit sie sich voll entwickeln können.

Auch im August standen wir in unserem Weinberg, um die Reben zu entblättern. Vor allem die Morgensonnenseite muss von Blättern befreit werden, damit die Trauben ausreichend Licht bekommen. Die Seite, auf die am Nachmittag die Sonne einstrahlt, bleibt belaubt, da die Trauben sonst Sonnenbrand bekommen.

Zeit für eine Kostprobe: Ende August war die Arbeit getan. Nun wollten wir herausfinden, wann der optimale Lesezeitpunkt für unsere Trauben ist. Wir haben Proben im Labor des „Institut viti-vinicole“ untersuchen lassen und uns mit Önologe Jean Cao durch die einzelnen Reihen probiert. Sein Fazit: „Ihr seid nicht mehr weit vom optimalen Zeitpunkt entfernt.“

Am 6. September war es dann so weit. Wir konnten unsere Rivanertrauben lesen. Am Ende stand die beachtliche Zahl von 2.601 Kilogramm Trauben.

Sie wollen unsere Erlebnisse im Weinberg nachlesen: Hier geht es zu den Artikeln.

Tipps und Feedback

Wollen Sie uns bei unserem Projekt unterstützen, uns Tipps und Feedback geben, dann kontaktieren Sie uns über unsere Facebook-Seite oder per E-Mail an [email protected].

De Maart

De Maart

Und jeder Abonnent vom TB bekommt eine Flasche (500 ml) Fiederwäissen, nicht wahr, das wär doch was!?

Danke im Voraus.