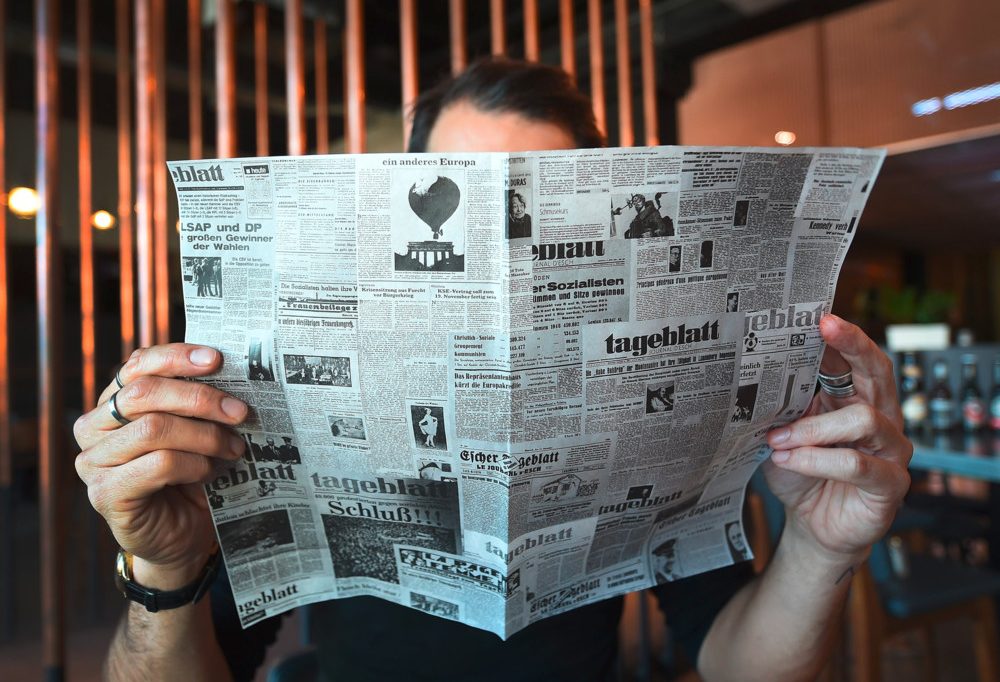

„Die nächsten Demos müssten eigentlich vor den Türen der Lügenpresse organisiert werden: Kirchberg, Gasperich, Esch … Dann brauchen sie ihre Journalisten nicht so weit auszusenden, um ihre Lügenmärchen zu verbreiten“, suggeriert am Mittwoch ein User in einer der bekanntesten Telegram-Gruppen der Luxemburger Querdenker-Bewegung. Mit dem Vorschlag, die Protest-Aktionen auf die Medienhäuser des Landes auszuweiten, stößt der Verfasser unverzüglich auf Zustimmung bei anderen Mitgliedern von „NëtgepicktLU2.0“: „Vor den Zeitungen müsste man definitiv mal demonstrieren“, so ein Nutzer. „Ja genau, das Tageblatt ist für mich gestorben“, entgegnet ein Gleichgesinnter.

Auch wenn die Protagonisten (noch) nicht zur Tat geschritten sind, scheint doch eines klar zu sein: Der Hass auf die Medien nimmt zu. Mit der Ablehnung gegenüber den Covid-Maßnahmen der Regierung wächst auch die Zahl der Angriffe auf Luxemburger Journalisten. Mit „Propaganda-Organen“ werden die als „Lügenpresse“ verschrienen Medienhäuser verglichen, ihre Mitarbeiter mit „Spitzeln“ und „Nazi-Kollaborateuren“ gleichgestellt. „Gielemännchen“ werden die Journalisten in den Kommentarspalten genannt, „Denunzianten“ und „Marionetten des Staates“, die von der Regierung „gesponsort“ werden. Besonders originell: Journalisten seien nichts anderes als „Presstitutes“, so ein Nutzer, der sich damit einer Rhetorik bedient, mit der auch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auffallen.

So ist es kein Zufall, dass die Lügenpresse-Vorwürfe seit dem US-Wahlkampf 2016 auch in Europa zu einer gefährlichen Normalität im journalistischen Arbeitsalltag avanciert sind. In vielen EU-Ländern werden Journalisten seitdem bespuckt, geschlagen und getreten. Ihnen werden die Kameras aus der Hand geschlagen, Mikrofone zu Boden gerissen. Bei öffentlichen Auftritten werden die Kollegen im Ausland beschimpft und aufs Übelste verunglimpft.

„Angriffe sind persönlicher geworden“

Von solchen Gewaltausbrüchen blieben die Luxemburger Journalisten bislang verschont. Allerdings gehört auch im Großherzogtum der öffentlich gesäte Pressehass bei radikalen Empörten inzwischen zum ideologischen Inventar. Auch wenn diese Wut nach dem Ermessen des Medienforschers Raphaël Kies in Luxemburg ein noch relativ junges Phänomen darstellt.

„Im Großherzogtum wurden Journalisten bisher nur selten in diesem Stil angegriffen“, stellt der Politik- und Medienwissenschaftler der Uni Luxemburg fest. Doch: Für vereinzelte Anhänger gewisser Verschwörungstheorien seien die Pressevertreter nun Teil des Komplotts. „In ihren Köpfen stecken die Journalisten mit den Politikern und Pharma-Unternehmen unter einer Decke. Weil sie ihre Theorien nicht aufgreifen und das System damit unterstützen“, sagt Kies.

„Die Angriffe sind persönlicher geworden“, meint indessen Roger Infalt, Präsident der Luxemburger Journalistenvereinigung ALJP. Kritik gegenüber den Medien habe es noch immer gegeben. „Die Art und Weise hat sich jedoch geändert.“ Bislang habe man Beschwerden meist im Gespräch regeln können. Inzwischen aber ließen die Urheber in den sozialen Netzwerken ihrem Ärger freien Lauf. „Ein Dialog findet nicht mehr statt. Stattdessen werden die Angriffe persönlich. Nur noch der Verfasser zählt, nicht mehr das Thema“, betont der Journalist. Zudem könnten sich die Betroffenen hinter der Anonymität im Netz verstecken: „Unter einem Pseudonym fällt die Hemmschwelle.“

Diese Erfahrung musste vor kurzem auch ein Tageblatt-Journalist machen. Im Rahmen seiner Recherchen zum Thema Impfgegner hatte sich der Kollege in einer Gruppe von Querdenkern auf Telegram eingetragen. Dabei war ihm der Name Roy Reding aufgefallen. Der Anwalt wurde angeschrieben, um dessen Identität zu bestätigen. Was dieser denn auch tat. Doch damit nicht genug: Der ADR-Abgeordnete veröffentlichte die gesamte Anfrage des Tageblatt-Journalisten in der erwähnten Telegram-Gruppe, mitsamt beruflichen Kontaktdaten und Handynummer.

Im Netz wurde der Kollege unter anderem als „Kollaborateur“ und „Spëtzel vun der Gestapo“ beschimpft, was Reding lediglich mit einem zustimmenden „Oui, oui“ quittierte. Noch heute wird der junge Mann in der Gruppe angeschrieben, wenn sich die Querdenker über Medienbeiträge aufregen. Er erhält zudem weiterhin Text- und Sprachnachrichten und wird von Impfgegnern mit Verschwörungstheorien zugeschüttet.

„Jetzt erst recht“

Reding selbst hat seine Aktion inzwischen ein Versehen genannt. Ihm sei bei der Veröffentlichung ein Fehler unterlaufen. Gelöscht hat er seinen Beitrag allem Anschein aber nicht: „Die Nachricht mitsamt meiner Kontaktdaten steht immer noch im Chatverlauf der Gruppe und wurde bis heute nicht entfernt. Wenn es wirklich ein Fehler gewesen wäre, hätte Roy Reding den Beitrag doch löschen können“, sagt der betroffene Journalist.

Er wolle die Geschehnisse nicht dramatisieren. „Dennoch beschäftigt es einen Menschen, wenn sein Name und seine Telefonnummer in einer Gruppe zirkulieren, in der die Mitglieder über Molotow-Cocktails diskutieren.“ Er versuche jedoch, sich nicht von den Entwicklungen der vergangenen Tage beeinflussen zu lassen. „Damit hätten die Betroffen ihr Ziel nämlich erreicht.“

Ähnlich sieht es Tageblatt-Chefredakteur Dr. Dhiraj Sabharwal. Die Vorgehensweise des Abgeordneten sei niederträchtig und äußerst gefährlich. „Wir lassen uns aber nicht vom Rechtspopulismus der Marke ADR beeindrucken und stehen voll und ganz hinter unseren JournalistenkollegInnen. Das Tageblatt wird weiterhin über die rechte Szene kritisch berichten – jetzt erst recht und mehr denn je.“

Auch die Journalistenvereinigung hat das Vorgehen des ADR-Abgeordneten und die Einschüchterungsversuche im Netz aufs Schärfste verurteilt. Dieser Versuch, die Arbeit eines Journalisten zu diskreditieren und Druck auf die Presse auszuüben, sei inakzeptabel. Von einem Abgeordneten erwarte er sich Verantwortungsbewusstsein. „Stattdessen hat sich der Politiker – das unterstelle ich ihm einfach mal – bewusst dazu entschlossen, die Kontaktdaten des Journalisten zu veröffentlichen und damit einen Shitstorm in Kauf zu nehmen“, sagt der ALJP-Präsident.

An die Impfgegner, die vor den Medienhäusern zu protestieren gedenken, richtet sich Infalt mit dem Aufruf, die Grenzen nicht zu überschreiten. „Jeder hat das Recht darauf, seine Meinung frei zu äußern. Das darf aber nicht in Vandalismus und Druck auf die Presse ausarten. In dem Fall wird die ALJP sofort handeln“, verspricht der Vorsitzende der Journalistenvereinigung.

Das Tageblatt wird weiterhin über die rechte Szene kritisch berichten – jetzt erst recht und mehr denn je

Verzweifelt und schlecht informiert

Medienwissenschaftler Raphaël Kies stellt indessen eine Radikalisierung in der Rhetorik und dem Benehmen von vereinzelten Querdenkern fest. Diese Entwicklung führt er größtenteils auf den Siegeszug der sozialen Netzwerke zurück, deren Algorithmen darauf ausgerichtet seien, Gleichgesinnte zusammenzuführen. „Auf Telegram, Facebook oder WhatsApp treffen heute Menschen aufeinander, die sich gegenseitig in ihren Meinungen und Ängsten bestärken“, erklärt der Forscher.

Vor dem Internet-Zeitalter seien Menschen mit Meinungen, die nicht der Auffassung einer Mehrheit entsprachen, isolierter gewesen. „Also haben sie sich zurückgehalten“, sagt Kies. Inzwischen aber wirkten die sozialen Netzwerke wie ein Multiplikator. „Betroffene merken, dass sie nicht alleine sind. Dadurch werden sie mutiger und vertreten ihre Meinung in der Öffentlichkeit, auch wenn diese in Wirklichkeit nur von einem Bruchteil der Bevölkerung geteilt wird.“

Von einer gewissen Ignoranz zeuge hingegen die Flucht in Nazi-Rhetorik. „Doch sollte man hervorstreichen, dass es sich bei den aggressiven Menschen, die Journalisten beleidigen und Nazi-Vergleiche herstellen, nur um einen ganz kleinen Teil der Impfgegner handelt“, stellt der Forscher fest. In der Querdenker-Bewegung gebe es auch viele Menschen, die der Impfung skeptisch gegenüber stünden, aber lediglich ihre Befürchtungen äußern wollten.

Beleidigungen, verbale Übergriffe und Angriffe auf Journalisten gehen dem Wissenschaftler aber zu weit. Dies gelte auch für Proteste vor den Medienhäusern. „Leute, die ein solches Benehmen an den Tag legen, sind äußerst verzweifelt.“ Irreführende Theorien und richtige „Fake News“ würden sich Studien zufolge im Netz bis zu siebenmal schneller verbreiten als echte Nachrichten aus klassischen Quellen. „Leider informieren sich heute viele Menschen nur noch in den sozialen Medien. Das wird in Luxemburg unterschätzt“, sagt Kies.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können