„Le corps encore. Où nul. Le lieu encore. Où nul. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux encore. Ou mieux plus mal. Rater plus mal encore. Encore plus mal encore. Jusqu’à être dégoûté pour de bon. Vomir pour de bon. Partir pour de bon.“ (Samuel Beckett, Cap au pire, Editions de Minuit, 1991)

Voilà qui pose d’emblée le propos. Giacometti montre le processus en cours, le chemin pour arriver à l’œuvre, celle-ci fragmentaire, parfois prise dans son socle, réduite à son essence, pourrait-on dire, et Samuel Beckett fait de l’échec, non pas une stratégie, mais une mise à jour du texte. Comme s’il était impossible d’avancer autrement. Comme si la forme aboutie, dans une perfection rêvée, était illusoire, folle. Sinon pourquoi reprendre inlassablement l’écriture, la sculpture? Pourquoi recommencer sinon par dépit, par impuissance? Les tentatives avortées font l’œuvre et par cet aveu nous dépassent, subliment l’existence, dans le constat d’une fragilité qui fait sa force. L’enfermement ou l’encagement, le buste à moitié pris par la matière, que ce soit chez Giacometti ou Beckett, la tentative d’élancer une forme, l’attente. Se lever chaque jour pour regarder l’abîme, donner sens par l’absurde.

Un symbole décharné du monde

Giacometti et Beckett se sont rencontrés en 1937, dans un Paris en effervescence. Le cercle de leurs connaissances les a amenés à se lier d’amitié, l’un ayant, au préalable, entendu parler des œuvres de l’autre et vice versa. Il n’existe pas d’écrit de Beckett sur l’art de Giacometti, alors qu’il a écrit sur la peinture. De même, Giacometti n’a pas fait le portrait de Beckett. Comme si ces deux êtres farouches, qui aimaient déambuler ensemble dans Montparnasse, faisaient de leurs vagabonderies un territoire sans affèterie, la plupart du temps livré au silence, comme deux présences qui se reconnaissent dans une solitude extrême.

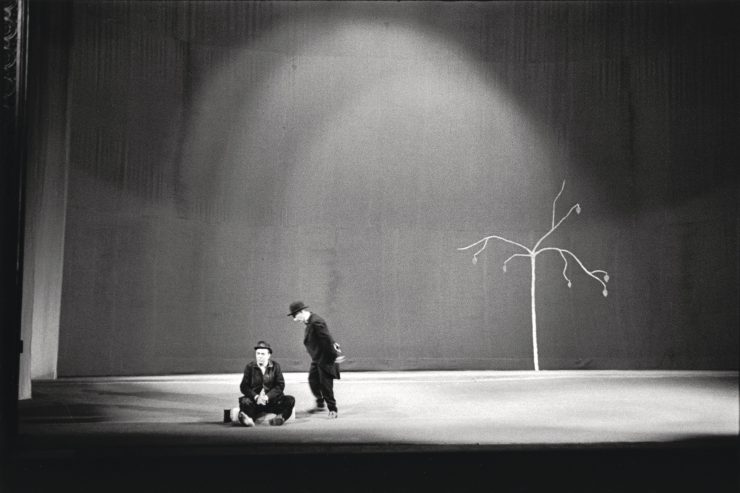

Giacometti collaborera au travail de Beckett en élaborant le décor de la pièce „En attendant Godot“, pour sa reprise, en 1961, au Théâtre de l’Odéon. Beckett est pour un art sobre au théâtre, ses didascalies sont assez tyranniques dans ce sens, et les metteurs en scène qui le suivront ne disposeront d’aucune liberté d’interprétation. Tout pour Beckett provient du texte et advient par lui. Il ne s’agit pas de faire de l’effet. Aucune musique, aucune image, des mots et les visions qu’ils suscitent, des personnages enfermés là.

Giacometti a conçu un arbre fragile, dépouillé et bas, un squelette d’arbre, un vestige, une réminiscence, comme un symbole décharné du monde, là où les spectres se perdent dans leur attente. Et cet arbre, comme un personnage lui aussi, n’est pas sans rappeler ses sculptures d’hommes qui marchent ou, avec „Oh les beaux jours“, autre pièce de Beckett, ses personnages pris dans la masse terreuse d’une argile à peine modelée. Qu’on se rappelle cette femme prise jusqu’à la taille chez Beckett, armée de son ombrelle, fragile et puissante dans sa fragilité même. Et cet homme, dans l’un de ses romans, pris dans une jarre et enguirlandé à l’entrée d’un restaurant. Tragi-comique et absurdité de l’existence. Le motif de la cage, de l’enfermement dans la condition d’être humain, sont présents chez Giacometti comme chez Beckett. Tout l’art du fragment, une bouche, chez Beckett, des bribes de phrases, une tête, chez Giacometti. Comme si un cri silencieux déchirait l’œuvre, un effroi qu’il s’agit d’apprivoiser et qui sans cesse s’éveille et meut les êtres, au travers des silhouettes, des têtes, des gestes, de l’espace réduit à si peu, dans lequel l’être humain vit, un effroi grotesque qui désarticule toute vanité.

Continuer tant bien que mal et tant mal que pis, pour paraphraser Beckett. Êtres suspendus à leurs destinées, à demi ensevelis, dans la terre, dans des poubelles, ou marchant, chez Giacometti, comme des lames vers leur destin. Comme si la mort était là, toujours, et qu’elle défaisait tranquillement, sous une lumière étale, les gestes, les réduisant à l’essentiel.

Les dessins de Giacometti sont également des œuvres ouvrant sur l’abîme, traçant à force de traits circulaires, des orbites depuis lesquels un regard nous fixe, de ses orbites vides, comme émergé d’un lointain indicible. De la même façon, à force de traits qui sont autant de tentatives d’approche approximative et juste, une silhouette, évanescente, apparaît comme un mirage. Ce mirage de l’existence, Giacometti et Beckett le rendent presque palpable. Les résonances entre leurs œuvres sont d’une évidence telle qu’on ne peut que s’incliner devant un tel rapprochement.

Cette exposition rouvrira le moment venu dans l’écrin de La Fondation Giacometti, à Paris, 14e. En attendant, nous pouvons feuilleter le catalogue de cette exposition, pour parfaire cette impression d’une communauté de sensibilité: „Giacometti/Beckett – Rater encore. Rater mieux.“ (coédition Fondation Giacometti, Paris et FAGE Editions, bilingue français / anglais, 28 euros).

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können