Den «Bloomsday» zu feiern, ist da schon einfacher.

Eigentlich fängt James Joyces berühmtestes Buch ganz harmlos an. «Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen.» Aber wer «Ulysses» liest – und manche sind der Meinung, dass das zur literarischen Bildung unbedingt gehört -, braucht Kondition. Knapp 1000 Seiten für die Geschehnisse eines einzigen 16. Junis im Jahr 1904.

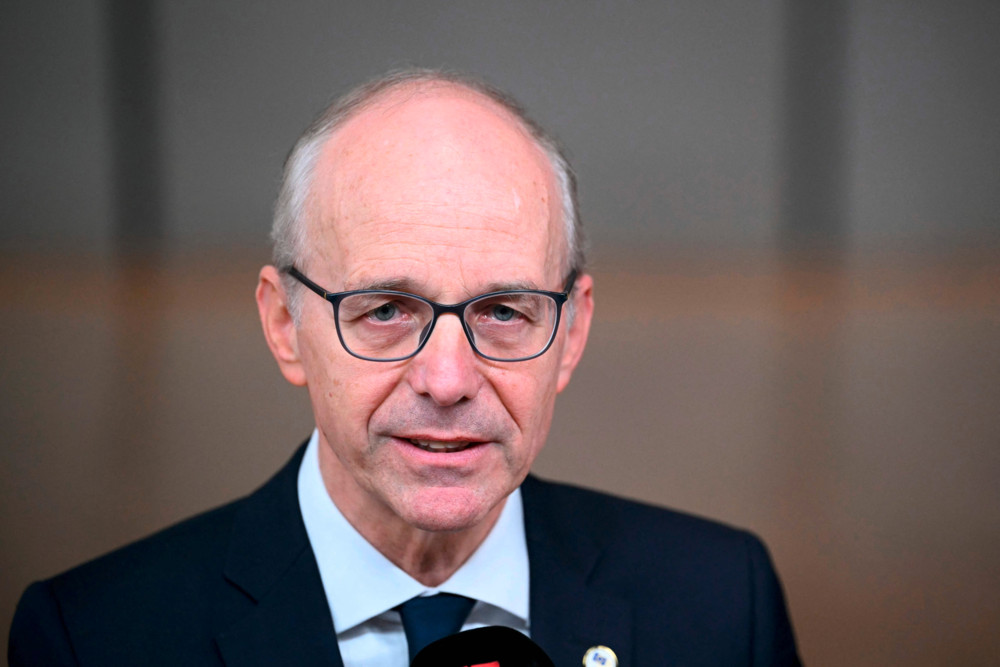

«Am besten ist, sich frisch auf ein Abenteuer einlassen und das Ganze nicht als eine Intelligenzprüfung anzusehen», rät Fritz Senn, Vorsitzender der James-Joyce-Gesellschaft in Zürich. Dort starb der Ire am Mittwoch (13.1.) vor 75 Jahren.

Auch wenn Joyce zweifellos einer dieser Autoren ist, die fast jeder kennt, aber vergleichsweise wenige lesen: Kult ist er auf jeden Fall. Der «Bloomsday», benannt nach der «Ulysses»-Hauptfigur Leopold Bloom, ist er ein regelrechter Feiertag in Dublin. Echte und angebliche «Ulysses»-Leser pilgern zu den Schauplätzen des Romans, essen Gorgonzolabrot, tragen Bowlerhüte und verbinden das Ganze gern mit einer Tour durch Irish Pubs.

Dass Joyce den 16. Juni 1904 verewigt, ist angeblich kein Zufall: Es soll der Tag sein, an dem er seine künftige Frau Nora Barnachle erstmals ausführte. Im gleichen Jahr verließ er seine Heimat Irland.

In einem Vorort von Dublin war der spätere Schriftsteller James Augustine Aloysius Joyce 1882 zur Welt gekommen. Er studierte in Dublin, schrieb schon früh und überlegte sich, Geistlicher zu werden. Mit 20 ging für eine Weile nach Paris. Dort lebte er auch nach seiner Hochzeit unter anderem, neben Zürich und Triest. Er arbeitete als Journalist, Lehrer und Schriftsteller. 1922 erschien in Paris «Ulysses» – in England und den USA war das Buch zunächst verboten.

Doch das Werk des schmalen Mannes mit der Nickelbrille und dem Oberlippenbart, dem ein Augenleiden schwer zu schaffen machte, umfasst viel mehr. Vor allem die Kurzgeschichten-Sammlung «Dubliner» und «Finnegans Wake» – ein sprachlich extrem experimenteller Roman, der jahrzehntelang als unübersetzbar galt und manchen noch gilt. «Ein Grenzfall der oft Gerade-noch-Verständlichkeit», sagt auch Joyce-Experte Senn. Sein Tipp: «Am besten ist, sich dem Klang und der gelegentlichen Erhellung und dem aufblitzenden Humor hinzugeben.»

Von Übersetzungen rät Senn ab, aber wer kein Englisch-Muttersprachler oder sehr geübt ist, hat beim Lesen des Originals kaum eine Chance. «Kainnäh ÜbelSätzZung des Wehrkeß fun Schämes Scheuß», diesen Untertitel verlieh etwa Dieter H. Stündel 1993 seiner Übertragung des Werks ins Deutsche – er lässt ahnen, was kommt.

Kreativ und mit sehr viel Witz brach Joyce in «Finnegans Wake», seinem letzten großen Werk, mit allen Regeln und Gewohnheiten der Sprache. Andere Regeln hatte er zuvor längst gebrochen und etwa das Innere, auch Unbewusste seiner Figuren ohne Tabus offengelegt. Um konventionelle Erzählformen scherte er sich nicht.

Sich diesem für die Literatur des 20. Jahrhunderts so bahnbrechenden, aber auch umstrittenen Autor zu nähern, lohne sich für jeden, der Freude an der Sprache habe, ist Stiftungsleiter Senn überzeugt. In Joyces Beschreibung des Provinziellen in Dublin 1904 spiegele sich «alles menschliche Verhalten». Auch Zeitgemäßes, etwa Fremdenfeindlichkeit, Vorurteile und Missverständnisse, sei Thema. «Aber», fügt Senn hinzu, «es braucht Zeit und Konzentration.»

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können