19. November 2025 - 6.56 Uhr

ForumWeltmännertag – Stephen De Ron und Jessie Thill über die Notwendigkeit, Männlichkeit neu zu denken

Heute ist der 19. November – Internationaler Männertag. Oft begegnet man ihm mit einem Schulterzucken, manchmal mit Spott. Zu groß scheint die Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Realität und dem Gedanken, die ohnehin privilegiertere Hälfte der Bevölkerung bräuchte noch einen zusätzlichen Aktionstag. Und doch lohnt es sich, heute einen genaueren Blick darauf zu werfen. Denn dieser Tag kann – und sogar sollte – eine Gelegenheit sein, über moderne Männlichkeit, oft ignorierte Herausforderungen und letztlich über Gleichberechtigung, die alle angeht, zu sprechen.

Während der 3. November traditionell dem Thema Männergesundheit gewidmet ist, widmet sich der Internationale Männertag am 19. November gesellschaftlichen Rollenbildern, Diskriminierungserfahrungen, Väterbeteiligung, Gesundheit und der Frage, wie Männlichkeit sich wandeln muss, um eine gleichberechtigte Gesellschaft mitzutragen. Gerade dieser Tag zeigt, wie dringend dieser Diskurs ist – und wie wenig wir ihn bisher geführt haben.

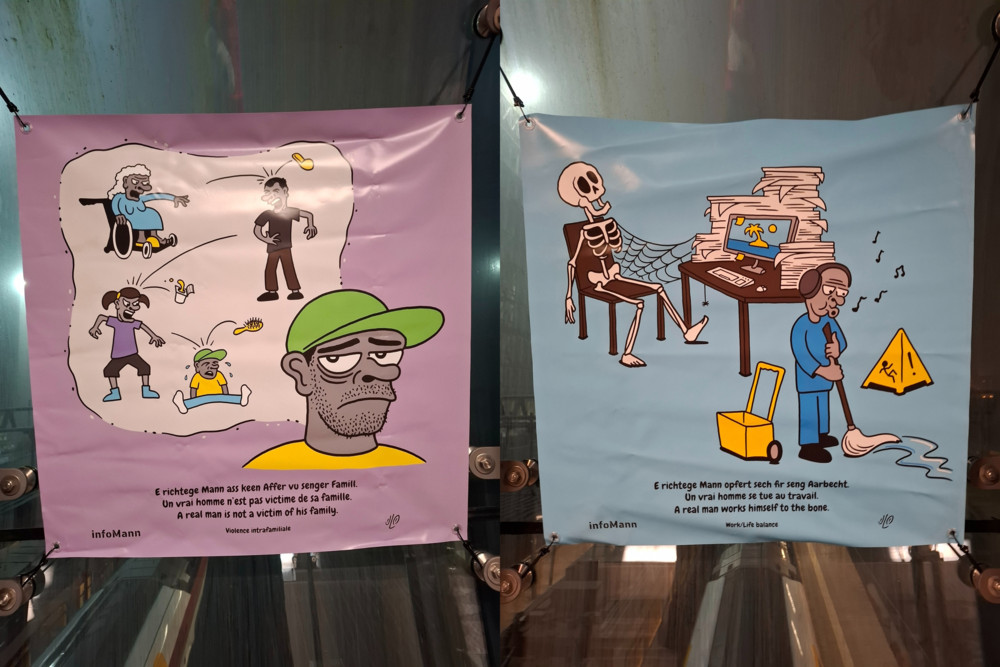

Zerrbilder, die eine ganze Generation verunsichern

Seit Jahren bestimmen extreme Gegensätze den öffentlichen Diskurs über Männlichkeit: hier der kompromisslose Mann, dort der weichgewaschene Softie. Dazwischen gibt es wenig Sichtbarkeit. Diese Reduktion auf Karikaturen verhindert, dass Jungen und Männer ein gesundes Rollenverständnis entwickeln können – eines, das Stärke und Sensibilität nicht als Widerspruch begreift.

So entsteht Orientierungslosigkeit. Und wo Orientierung fehlt, entstehen gefährliche Lücken – Räume, die zunehmend von frauenfeindlichen Influencern gefüllt werden. Social-Media-Stars wie Sneako oder Andrew Tate verbreiten unverblümt frauenfeindliche Inhalte, in denen Aussagen wie „Frauen gehören in die Küche“ oder „Frauen könnten nicht Auto fahren“ zu den harmloseren zählen. Frauen werden dort als Besitz von Männern dargestellt, mit Hunden verglichen und Gewalt wird als legitimes Mittel männlicher Autorität verharmlost. Diese Stimmen nutzen den Mangel an positiven Vorbildern aus, der vielen jungen Männern heute fehlt.

Sie liefern einfache Antworten auf komplexe Fragen, verpackt in Dominanzfantasien und reaktionären Geschlechterbildern. Je größer die Verunsicherung, desto empfänglicher sind junge Männer für vermeintliche Klarheit, Ordnung und Versprechen von Macht. Das Problem ist nicht „die Jugend“ – das Problem ist ein öffentlicher Raum, der jungen Männern zu wenig Alternativen bietet.

Popkultur spiegelt diese Krise längst. Die Netflix-Serie „Adolescence“ zeigt keinen Einzelfall – sie zeigt ein Muster: Jungen, die gelernt haben, Stärke mit Kontrolle zu verwechseln und Zurückweisung als Kränkung zu lesen. Fiktion übertreibt, aber sie übertreibt immer das, was bereits existiert. Das eigentlich Beunruhigende ist nicht die Serie selbst, sondern wie vertraut ihre Mechanik wirkt.

Und genau hier wird sichtbar, worum es im Kern geht: nicht der einzelne Junge ist das Problem, sondern das System, das ihn von klein auf prägt.

Toxische Maskulinität: ein gesellschaftliches System, keine individuelle Schuld

Der Begriff „toxische Maskulinität“ wird häufig missverstanden. Er ist kein Angriff auf Männer, sondern auf ein rigides Erwartungssystem: Männer sollen funktionieren, nicht weinen, Konflikte mit Härte lösen und unabhängig bleiben – selbst dann, wenn sie längst an ihre Grenzen stoßen.

Diese Form von Männlichkeit schadet nicht nur Frauen, sie schadet vor allem den Männern selbst. Sie verhindert emotionale Nähe, belastet Beziehungen, erhöht psychische Risiken, hemmt offen gelebte Fürsorge und zementiert ein Gesellschaftsmodell, in dem Wut akzeptabler erscheint als Verletzlichkeit.

Luxemburg bildet hier keine Ausnahme. Jungen brechen häufiger die Schule ab, Männer suchen seltener psychologische Hilfe auf, gehen später zum Arzt und haben eine niedrigere Lebenserwartung. Die Erwartungshaltung „stark sein zu müssen“ ist nicht abstrakt – sie ist messbar tödlich.

Tradwives, Influencer-Dynamiken und die Rückkehr alter Rollenbilder

Gleichzeitig erleben wir eine Renaissance traditioneller Geschlechterrollen – oft glamourisiert in sozialen Medien, sogenannte „Tradwives“ (engl. Abk.: traditionelle Ehefrauen) inszenieren das Leben als Hausfrau und Mutter als ultimativen Weg zum Glück. Für einige mag das authentisch sein, doch für viele bedeutet es ökonomische Abhängigkeit und strukturelle Verwundbarkeit.

Die Realität bleibt eine andere: Ungleichheit ist nicht überwunden

In Luxemburg sind es immer noch vor allem Frauen, die ihre Erwerbsarbeit reduzieren, wenn Kinder kommen. Sie stoßen auf gläserne Decken, Lohnlücken und eine weiterhin ungleich verteilte mentale Last. Von Männern dagegen wird weiterhin erwartet, das Haupteinkommen zu sichern – ein Druck, der lange wirkt, auch wenn Partnerschaften gleichberechtigt geführt werden wollen.

Diese Muster halten sich nicht, weil sie naturgegeben wären, sondern weil unser Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit tief in Strukturen verankert ist, die längst aus der Zeit gefallen sind.

Feminismus richtet sich nicht ,gegen Männer‘, sondern gegen Erwartungen, die ihnen ebenso schaden wie Frauen. Denn viele Kämpfe, die Männer heute führen – Einsamkeit, Überlastung, Burn-out, die Unmöglichkeit, Schwäche zu zeigen – entspringen denselben Strukturen, gegen die feministische Bewegungen seit Jahrzehnten antreten.

Feminismus als Chance – nicht Bedrohung

Hier setzt Gleichstellungspolitik an. Gleichstellung ist keine Bedrohung für männliche Privilegien – sie ist ein Befreiungsprojekt für alle Geschlechter. Feminismus richtet sich nicht „gegen Männer“, sondern gegen Erwartungen, die ihnen ebenso schaden wie Frauen.

Denn viele Kämpfe, die Männer heute führen – Einsamkeit, Überlastung, Burn-out, die Unmöglichkeit, Schwäche zu zeigen – entspringen denselben Strukturen, gegen die feministische Bewegungen seit Jahrzehnten antreten.

Was wir brauchen: emanzipierte Männer

Wir brauchen Männer, die sich nicht schämen, um Hilfe zu bitten. Männer, die ihre Kinder nicht „betreuen“, sondern einfach erziehen. Männer, die Nähe zulassen, Verantwortung teilen, Konflikte konstruktiv lösen. Männer, die verstehen, dass Stärke nicht im Schweigen liegt, sondern im Mut zur Offenheit.

Ein gemeinsamer Blick: von uns beiden

Wir haben diesen Text zu zweit geschrieben, weil die Wahrheit über Männlichkeit nicht in einer einzigen Stimme liegt. Sie entsteht erst dort, wo zwei Perspektiven sich begegnen – die einer Frau, die die Strukturen erkennt, und die eines Mannes, der in ihnen groß geworden ist. Nur gemeinsam lässt sich sichtbar machen, wie eng die alten Rollen sind – und wie viel Freiheit möglich wäre.

Am Ende zeigt sich: Nicht Männer sind das Problem, sondern die Rollen, die man ihnen wie schlecht sitzende Masken übergestülpt hat. Wenn diese Masken fallen, bleiben keine Helden oder Krieger zurück – nur Menschen, die frei werden wollen vom eigenen Mythos. Und genau deshalb schreiben wir diesen Text gemeinsam.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können