Belém kommt nicht zur Ruhe. Gerade ist das mehrtägige Fest Belém kommt nicht zur Ruhe. Gerade ist das mehrtägige Fest „Círio de Nazaré“ mit mehreren Prozessionen zu Ehren der Nossa Senhora de Nazaré, der Schutzpatronin des nordbrasilianischen Bundesstaates Pará, zu Ende gegangen. Die Dekorationen an den Straßen erinnern noch an die Feierlichkeiten, zu denen jedes Jahr Millionen von Gläubigen in die Stadt kommen. Beim „Cirio de Nazaré“, der Überführung, wird die Madonna mit einem 400 Meter langen Seil gezogen. Von einer Fluss- bis zu einer Motorradwallfahrt ist in der Stadt der Mangobäume alles geboten.

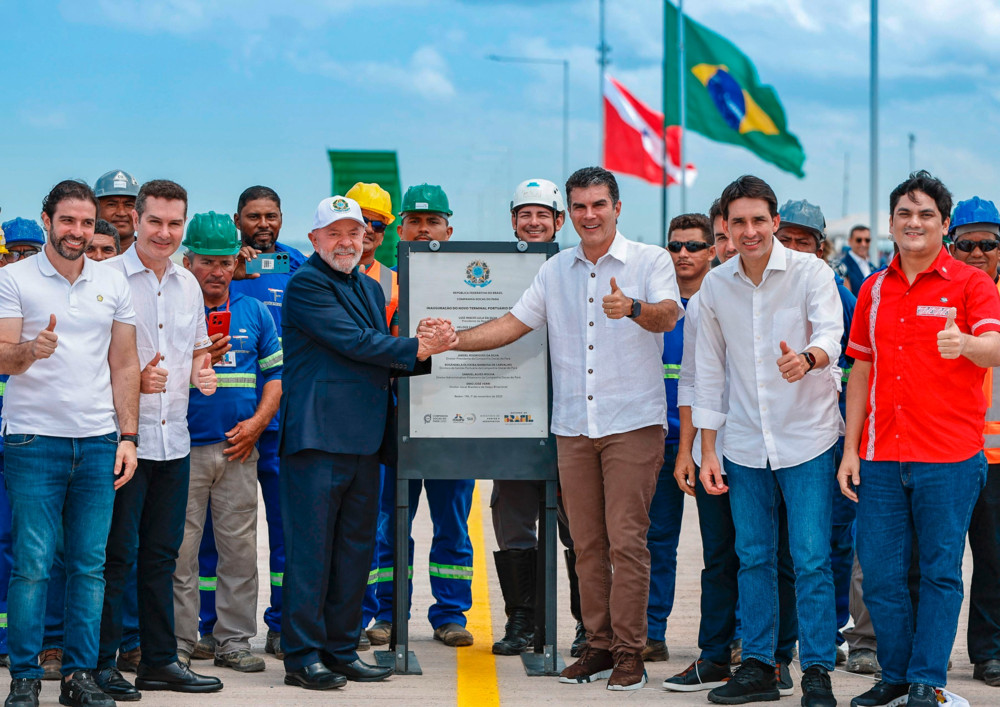

Doch dieses Mal haben andere den Verkehr in der 1,5-Millionen-Metropole am Amazonas-Delta lahmgelegt: Chris Martin, der Sänger der Band Coldplay, tritt zusammen mit einigen anderen Künstlern wie etwa Gilberto Gil und Seu Jorge auf. Zudem traf Brasiliens Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva in der Stadt ein, um an der Einweihung der letzten Neuerungen für die 30. Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die vom 10. bis zum 21. November in Belém steigt, teilzunehmen. Dazu gehören etwa die Renovierung des internationalen Flughafens von Belém und die Sanierung des Hafenterminals von Outeiro, das als Ankerplatz für zwei Hotelschiffe dienen soll, auf denen ein Teil der ausländischen Delegationen während der COP30, der „Conference of the Parties“, wie die Weltklimakonferenz genannt wird, untergebracht werden sollen. Die Gelegenheit, Präsenz zu zeigen, ließ sich Lula – von der linksorientierten Arbeiterpartei (PT) – nicht nehmen, auch nicht der Gouverneur von Pará, Helder Barbalho von der zentristischen Partei MDB. Beide genannten Parteien waren übrigens einst in den Korruptionsskandal „Lavo Jato“ involviert. Die MDB gehört auch Lulas jetziger Regierung an.

Vor der offiziellen Eröffnung fand der Gipfel der Staats- und Regierungschefs statt. „Belém wird nach der COP eine andere Stadt sein“, sagt Lula. „Belém capital da Amazonia“ ist sie bereits auf dem neu designten Wappen, obwohl sie streng genommen nicht am Amazonas, sondern an der Bucht von Guajará liegt und nicht Hauptstadt des Bundesstaates Amazonien, sondern von Pará ist. Aber sie ist das Tor zum Amazonas. Die Besucher der schicken Novas Docas, der Ausgehmeile am Hafen, scheinen sich darum ebenso wenig zu scheren wie die Gäste der Bar „Meu Garoto“. Der große Ansturm der Gipfelteilnehmer wird sowieso erst noch erwartet. „Das alles sieht nach einem Irrsinn aus“, sagt Edson, ein Mann mittleren Alters, der sich als Geschäftsmann vorstellt. „Allerdings werden wir sicher als Stadt davon profitieren.“ Sein Kumpel Walter, der für die Kommune arbeitet, prostet ihm zu. Das „Meu Garoto“ ist dafür bekannt, dass hier der Cachaça de Jambu erfunden wurde, ein besonderer Zuckerrohrschnaps, für den der Bundesstaat Pará berühmt ist.

Auf dem COP-Gelände entstehen riesige Zelthallen. Noch nie wurde so viel gebaut in Belém. Die brasilianische Regierung soll etwa 740 Millionen Euro stellen, weitere Mittel stammen aus der Privatwirtschaft. Derweil fühlen sich viele Bewohner der Stadt übergangen, zum Beispiel in Vila da Barca, der größten Pfahlbauten-Siedlung Lateinamerikas am Gaujará aus Holzhütten und Stegen, aber ohne Abwassersystem. Die Bewohner von Vila da Barca prangern den Umweltrassismus eines Projekts an, das einen Park und eine Kanalisation in das Nachbarviertel bringen soll, aber die gut ein Jahrhundert alte Gemeinde ausschließt – angesichts der Mobilisierung gab die Regierung teilweise nach und versprach ein neues Abwassersystem für 2026.

57 Prozent wohnen in den Favelas und Baixadas

Allgemein wohnt nach Angaben des Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mehr als die Hälfte der Einwohner in Favelas – genauer: 57 Prozent wohnen in den Favelas und Baixadas, den Randgebieten in den Sumpfgebieten in der Nähe von Gewässern – und Belém hat damit den höchsten Anteil an Favela-Bewohnern an der gesamten Stadtbevölkerung in ganz Brasilien. Sie leben im Schatten der Skyline aus Hochhäusern. In der Umgebung der Stadt bilden Indigene und Afrobrasilianer, Kleinbauern und Fischer die Bevölkerung. Sie möchten ihre Art, zu leben, selbstbestimmt aufrechterhalten und ihre Bräuche bewahren. Aber auch im urbanen Raum leben Indigene.

Derweil führt eine Tanzgruppe auf der Praça da República einen Carimbó auf, den ortstypischen Tanz afro-indigenen Ursprungs zur entsprechenden Musik. Dazu fließt weiter Cachaça de Jambu. „Kein Wunder, hat man in Pará schon Außerirdische gesehen“, sagt Walter lächelnd und spielt damit auf ein Ereignis in dem nordöstlich von Belém gelegenen Städtchen Colares an der Bucht von Marajó an. Dort sollen vor fast 50 Jahren UFOs in der Bucht aufgetaucht sein. Die beobachteten Objekte erhielten den Spitznamen „leuchtende Körper“ und wurden mit Phänomenen in Verbindung gebracht, die von Anwohnern und Behörden gemeldet und von der lokalen Presse berichtet wurden, die von angeblichen Angriffen auf die Bevölkerung sprach. Das Phänomen wurde unter dem Namen „Chupa-Chupa“ bekannt. Am 18. Oktober 1977 wurden in der Gemeinde Vigia, knapp hundert Kilometer von Belém entfernt, fremde Objekte am Himmel gesichtet, die ein gelbes Licht ausstrahlten und einen Stromausfall verursacht haben sollen. Das damalige Militärregime beauftragte daraufhin die Luftwaffe, den Geheimdienst und ein Ärzteteam mit Untersuchungen. 1977 und 1978 wurden mehrere Missionen durchgeführt, ohne dass das Rätsel jemals gelöst werden konnte. Aus der Zeit gibt es noch Dokumente und Zeitungsberichte.

Klimawandel verschärft die Probleme

Marcelo glaubt weder an Außerirdische noch an ein Wunder auf der COP, die auf Brasilianisch „Koppi“ ausgesprochen wird. Sorgfältig hat der Fleisch- und Wurstverkäufer am Nachmittag auf dem berühmten Markt Ver-o-Peso ausgelegt. „Das alles eignet sich ideal für eine Feijoada“, bietet er die Stücke feil. „Die anderen Zutaten bekommen Sie nebenan.“ Er zeigt auf einen der Nachbarstände in der Markthalle. Ein paar Hundert Meter weiter packt der Fischverkäufer schon wieder ein. „Für heute ist Schluss“, sagt er: „Sie müssen am Dienstag kommen. Da gibt es das beste Angebot und sind auch die meisten Leute hier.“

Draußen vor der Halle spielt eine Gruppe von Leuten Karten. Ein alter Mann schaut zu. Inmitten der Geschäftigkeit scheint für einen Moment die Zeit stillzustehen. Der Markt, entstanden auf einem sumpfigen Gebiet und 1987 unter Denkmalschutz gestellt, gilt als einer der ältesten der Welt. Seine Geschichte reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Über 5.000 Menschen sollen hier auf rund 35.000 Quadratmetern arbeiten. Mit Produkten aus dem ganzen Amazonasgebiet wird hier gehandelt. Natürlich gibt es auch die in der Region überall angebotenen Variationen von Açai-Früchten, die mehr als ein Nahrungsmittel sind, sondern identitätsstiftend. Ihre Produktion hat stark zugenommen, 94 Prozent davon stammen aus Pará. Der Preis ist angestiegen, nicht zuletzt aufgrund der schlechten Ernte aufgrund der Trockenheit im vergangenen Jahr. Aber auch auf Maniok und die verschiedenen Fischarten sind die Menschen in Pará stolz.

Der Gebäudekomplex um den Markt ist für die COP renoviert worden. Er ist das Herzstück von Belém und der Motor der Stadt, weiß Luiz Carlos das Dores Silva, früher bei der Stadtverwaltung Beléms für Märkte und Häfen verantwortlich. Unkontrolliertes Wachstum, prekäre Wohnverhältnisse und Defizite bei der Abwasserentsorgung – die Stadt sei von struktureller Ungleichheit geprägt, stellt Edel Moraes, Doktorandin am Zentrum für nachhaltige Entwicklung an der Universität von Brasilia, fest. Der Klimawandel verschärft die sozialen und ökologischen Probleme in Belém und den Nachbarstädten Ananíndeua und Marituba, die eine Metropolregion mit 2,5 Millionen Einwohnern bilden.

Die meisten Bewohner wurden bei den großen Bauvorhaben erst gar nicht gefragt. Die Landrechte der Quilombolas werden ignoriert, die angebotenen Entschädigungen genügen nicht. Die Städteplanerin Aiala Colares Oliveira Couto spricht von Ausgrenzung durch Umweltrassismus. Die Quilombolas, Flussbewohner und Indigene müssen am stärksten unter den Auswirkungen der Baugroßprojekte leiden. Der Bau der Rodovia da Liberdade zwischen Belém und Marituba brachte eine intensive Entwaldung, veränderte das Mikroklima und wirkten sich negativ auf den Artenschutz aus. Der Beschützer des Waldes ist eigentlich Curupira. Der Waldgeist mit den roten Haaren wurde als Maskottchen der COP ausgewählt. Von ihm wird in den Legenden der Ureinwohner erzählt, dass er Jäger und Holzfäller verfolgt. Sein Name ist eine Verbindung von „curu“, der verkürzten Form des Namens „curumim“ für Junge, und „pira“, was in der indigenen Sprache der Tupi „Körper“ bedeutet. Er hat scharfe Zähne und nach hinten gerichtete Füße, mit denen er seine Verfolger verwirrt, indem er umgekehrte Fußspuren hinterlässt. Und er verwendet ohrenbetäubende Pfeiftöne. Curupira steht für Widerstand, gibt aber auch Grund zur Hoffnung. Genau das richtige Wesen zurzeit.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können