21. Oktober 2025 - 8.19 Uhr

Lokale KraftDarum spielen Luxemburger Kooperativen eine wichtige Rolle bei der Energiewende

Die Energiewende erfordert die Erzeugung erneuerbarer Energie in großen Mengen. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, eine eigene Fotovoltaik-Anlage zu installieren. Hier kommen die Energiekooperativen ins Spiel: Sie ermöglichen es Menschen ohne geeignetes Dach oder Grundstück, sich dennoch aktiv an der Energiewende zu beteiligen.

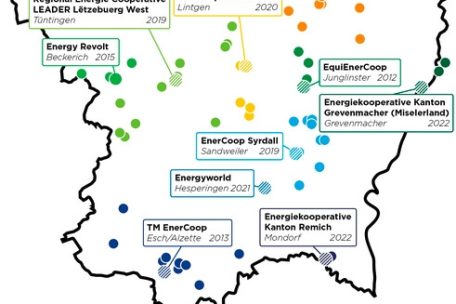

Luxemburg zählt aktuell insgesamt ein Dutzend Energiekooperativen, die meisten davon sind sehr lokal verwurzelt. Die erste wurde 2012 in Junglinster gegründet, die zweite 2013 in Esch. Größtenteils betreiben sie Solaranlagen, aber auch Windräder gehören zum Portfolio.

Die Motivation zur Gründung oder zum Beitritt von Energiekooperativen ist stark von Idealismus getrieben: Den Beteiligten geht es vornehmlich darum, gemeinsam erneuerbaren Strom zu erzeugen und so die Energiewende auf lokaler Ebene schneller voranzubringen.

Bürger als Akteure der Energiewende

Die Form der Kooperative sorgt dabei für Demokratie und Fairness: Durch den Erwerb eines Anteils (meistens 100 Euro) wird man Mitglied und erhält ein Stimmrecht bei der jährlichen Generalversammlung. Eine Kooperative hat nicht Gewinnmaximierung als Ziel, sondern das Erfüllen gemeinsamer wirtschaftlicher oder sozialer Bedürfnisse. Ihre Mitglieder sind gleichzeitig Eigentümer und Nutzer.

Ursprünglich gab es noch viele gesetzliche Hindernisse und Benachteiligungen für Energiekooperativen. Der Staat hatte die möglichen Subventionen für solche Anlagen auf eine maximale Kapazität von 30 kW begrenzt. Die produzierte Energie durfte somit gerade mal für die Bedürfnisse von einem Dutzend Familien reichen. Erst seit 2016 dürfen auch größere kooperative Anlagen subventionierte Einspeisetarife erhalten. Das machte einen großen Unterschied, da die Einnahmen damals exklusiv von dem ins Netz eingespeisten Strom kommen durften.

Vom Einspeisen zur Eigenversorgung

Mit der Zeit und der allgemeinen Zunahme von Solaranlagen haben sich die Rahmenbedingungen dann jedoch weiter verändert: Garantierte Einspeisetarife sind stetig niedriger geworden und die nicht-garantierten Einspeisetarife fallen zeitweise sogar in den negativen Bereich. Geschäftsmodelle, die den Verkauf der Stromproduktion ans Netz vorsehen, rechnen sich damit immer weniger.

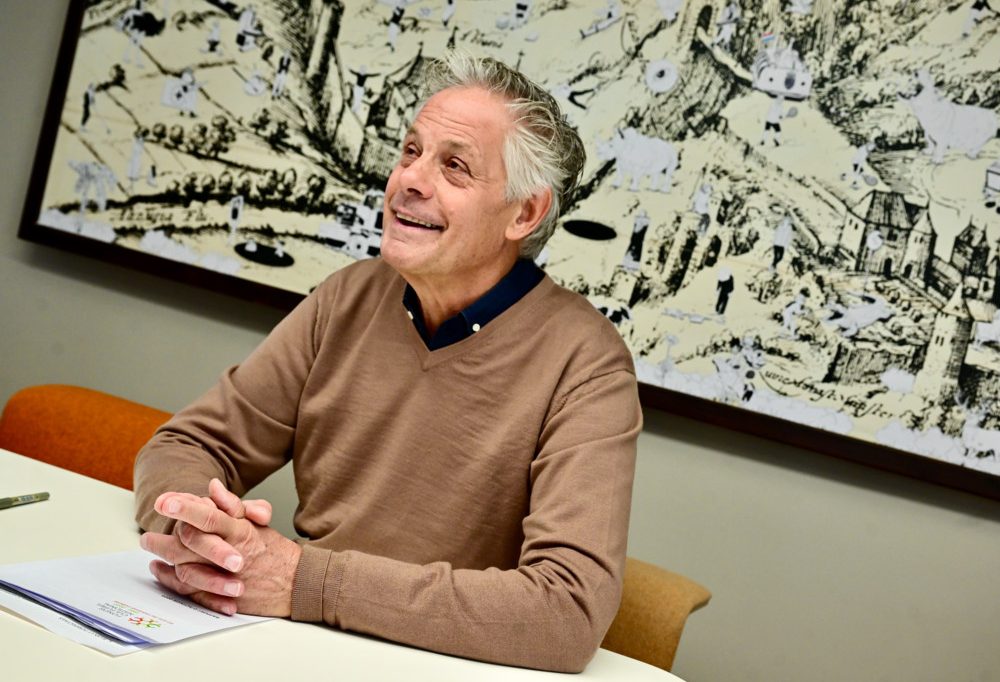

„Die alten Energiekooperativen profitieren heute noch von den besseren Einspeisetarifen von früher, was ihre Wirtschaftlichkeit stärkt und ihnen ermöglicht, Reserven anzulegen“, so Cédric Schiltz von der Vereinigung Eurosolar. „Für neue Kooperativen ist es jedoch finanziell schwieriger geworden.“ Anforderungen an Projekte würden anspruchsvoller. Hauptmission von Eurosolar ist es, die Menschen über erneuerbare Energien zu informieren. In diesem Sinne organisiert die Vereinigung auch mehrere Veranstaltungen im Jahr, um Energiekooperativen zu unterstützen.

Neue Möglichkeiten seien jedoch auch entstanden, hebt Schiltz weiter hervor. Etwa über den Weg von Energiegemeinschaften. So entstehen immer mehr Projekte, bei denen die Kooperative Anlagen auf Schulen oder Schwimmbädern errichtet und das Gebäude selbst der erste Abnehmer ist – zu einem Preis, der für beide Seiten vorteilhaft ist. Denkbar ist, in Zukunft die Mitglieder der Kooperativen mit dem eigenen Strom günstiger zu versorgen. Ähnlich wie auch bei Privatpersonen wird die lokale Nutzung des selbst produzierten Stroms immer populärer, denn sie lohnt sich mittlerweile mehr als das Einspeisen ins Netz.

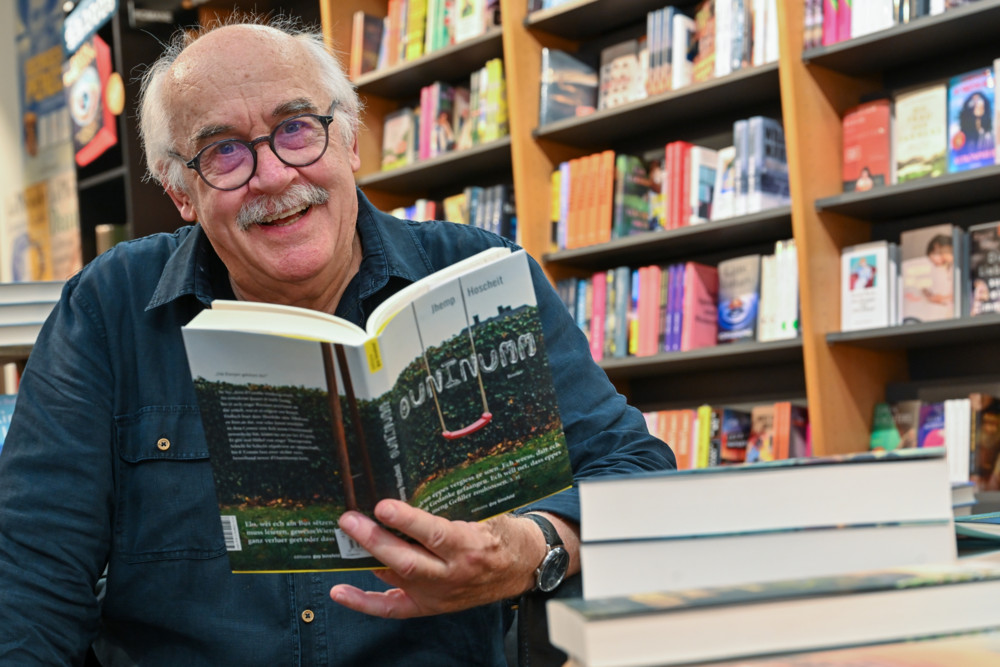

Ein Beispiel ist die neue Solaranlage von „TM EnerCoop“ auf dem Schulgebäudekomplex „Ëm de Bëchel“. Hier in Bettemburg errichtete die Kooperative, die bereits zwölf Anlagen betreibt, nun erstmals eine auf einem Neubau, wie Albert Kalmes erläutert. Das grüne Dach mit Vegetation wurde für 25 Jahre gemietet. Die Investition betrug 330.000 Euro. Die Anlage hat dreimal mehr Kapazität, als die Schule benötigt. Mit der Gemeinde hat man ein Abkommen für die Abnahme des produzierten Stroms unterzeichnet.

Knackpunkt Gemeinde

Doch was in Bettemburg funktioniert, klappt nicht in jeder Kommune. „Manche Gemeinden installieren mittlerweile lieber selber Solaranlagen auf ihren Dächern“, so Cédric Schiltz. „Das ist finanziell attraktiver für sie, als das Dach an eine Kooperative zu vermieten.“ In Bettemburg hat man jedoch absichtlich auf die Kooperative gesetzt: Es war eine politische Wahl, die Bürger mit einzubeziehen, wodurch die Akzeptanz für solche Projekte wächst. Die Kooperative hat gezielt 5.500 Anteile von je 100 Euro an Bürger der Gemeinde verkauft.

Insgesamt scheint es beim Erfolg von Energiekooperativen eine wesentliche Rolle zu spielen, ob die Gemeinde die Kooperative unterstützt oder nicht – etwa bei Logistik, Verwaltung, Verträgen, beim Putzen der Anlage oder einfach beim Bereitstellen von freien Dächern. Alle Energiekooperativen arbeiten ausschließlich mit freiwilligen Mitarbeitern. Ohne die freiwillig geleistete Arbeit würden sich die Kooperativen kaum lohnen, denn Umsatz und Geschäftsvolumina sind zu klein.

Auch beim 250.000 Euro schweren Projekt der Kooperative „Leader West“ auf einem Schwimmbad in Steinfort hat schlussendlich die Gemeinde mit investiert. Hätte sie das nicht getan, wäre die geplante Rendite von zwei Prozent für die Mitglieder nicht realisierbar.

Eine Energiekooperative in Hesperingen hat derweil bereits wieder aufgegeben. Einerseits habe es nicht genügend Mitglieder gegeben, die Anteile gekauft haben, andererseits habe es auch an der Unterstützung durch die Gemeinde gefehlt, heißt es.

Beckerich: Vorreiter der Energieautarkie

Ein Blick darauf, wie es mittel- und langfristig mit den Energiekooperativen weitergehen kann, zeigt sich in der Gemeinde Beckerich. Während die meisten Kooperativen ihren Strom noch einfach ins Netz einspeisen, verfolgt man hier einen größeren, zusammenhängenden Ansatz.

„Wir versuchen den lokalen Bedarf möglichst durch lokale Produktion zu decken“, so Paul Kauten von „Energy Revolt“. Um das Ziel zu erreichen, versucht man in Beckerich das Prinzip der Energiegemeinschaften zu optimieren und flächendeckend in der Gemeinde zu nutzen. Gegründet wurde demnach eine Art „große Energiegemeinschaft“. Das soll preislich für Produzenten und Verbraucher interessant sein. „Wir versuchen, alles möglichst lokal zu machen“, so Kauten. „Unsere Tarife sollen sich vom internationalen Markt abkoppeln.“ Mit dem Forschungszentrum LIST wird zudem der Einsatz von Batterien getestet.

Und man ist schon weit fortgeschritten: Mit Sonne, Wasser und Wind bringt man es bereits fertig, 70 Prozent des Bedarfs der Kunden abzudecken. Wobei klar ist, dass man nicht alles dem Kunden überlassen könne, hebt Kauten hervor. Es brauche eine übergeordnete Verwaltung. Nicht jeder wolle sich mit Details befassen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Luxemburger Strommarkt im Jahr 2024

Editorial – Erneuerbare Energien sind Landesverteidigung

Luxemburg gibt sich eine Speicherstrategie

De Maart

De Maart

"Garantierte Einspeisetarife sind stetig niedriger geworden und die nicht-garantierten Einspeisetarife fallen zeitweise sogar in den negativen Bereich. "

Tja mit dem Staat den Enovos und Cie. ist die "Energiewende" nicht mehr zu machen. Wie heißt es so schön, wir müssen gewinnoptimierter ........

Mir graut es schon jetzt, wenn mein Vertrag mit der ZéihGiedel ausläuft. Kann man sich Eurosolar anschließen als Kleinproduzent, für Akkuracks müsste ich dem Nachbarn eine Kellerecke abkaufen?