Auf dem Weg nach Luxemburg-Stadt gleitet der Blick über die Straße: Bürogebäude, Haltestellen, Werbebanner. Zwischen Versicherungsangeboten sticht ein Plakat hervor – eine Binde mit dem roten Schriftzug „Et leeft“. Es verweist auf die gleichnamige Ausstellung über Menstruation im Luxembourg City Museum. Die Schau basiert auf dem Berliner Original „Läuft“ des Museums Europäischer Kulturen, wurde jedoch für Luxemburg erweitert. Die Kuratorinnen Sanja Simic und Anne Hoffmann sowie der Assistenzkurator Antoine Lazzari übernahmen die Umsetzung.

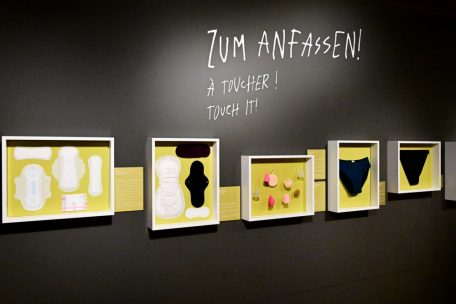

Wer die Treppen des Museums hinaufsteigt, passiert zunächst das Kunstwerk „Menstrual Art“ von Jamin Mahmood, tritt dann durch einen roten Fadenvorhang in ein ungewöhnliches Dessous-Geschäft. Statt Reizwäsche hängen dort selbst genähte Menstruationsprodukte, eine Binde aus Torfmoos und skurrile Gürtel mit Auffangbecken aus dem 19. Jahrhundert. Einige Stücke dürfen sogar in einem Nebenraum anprobiert werden. „Im ersten Teil geht es um die Geschichte der Objekte, nicht um Blut“, erklärt Jana Wittenzellner, Ko-Kuratorin und stellvertretende Direktorin des Museums Europäischer Kulturen, bei der Presseführung. Heute sind Tampons und Co. alltäglich, doch die Geschichte der käuflichen Menstruationsprodukte reicht nur 140 Jahre zurück. Eine Zeitleiste zeigt ihre Entwicklung, eng verknüpft mit der Geschichte der Unterwäsche.

Die Suche nach Luxemburger Exponaten gestaltete sich schwierig, so Simic. Zufällig stieß das Team auf die Sammlung des Luxemburger Gynäkologen Henri Kugener, der Menstruationsprodukte sammelte und sie dem Deutschen Medizinhistorischen Museum Ingolstadt vermachte. Weitere Fundstücke fanden sich unter anderem im Luxemburger Nationalarchiv oder im „Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art“.

Mythos Periode

Wenige Schritte weiter starren bärtige Männer einen an: ein Sinnbild der Gelehrten, die das Mysterium Periode in der Vergangenheit lösen wollten. Ihre absurden Theorien sind sicher verpackt in Kästen, die das Publikum selbst öffnen kann. Dabei stößt es auf Béla Schick und die vermeintliche Entdeckung von Menotoxin, auch bekannt als Menstruationsgift, im Jahr 1920. Schick sah darin die Bestätigung von Volkswahrheiten und Bräuchen, nach denen Menstruierende Lebensmittel und Pflanzen verderben. „Die gefährdeten Lebensmittel variieren von Land zu Land“, sagt Wittenzellner. „In Deutschland kam wegen menstruierender Frauen die Milch um, in Italien die Nudelsoße, in Frankreich die Mayonnaise.“

Aus einer anderen Box im Luxembourg City Museum kommt die These des Psychiaters Richard von Krafft-Ebing hervor. Ende 1800 beschrieb er mit der Psychosis Menstrualis eine psychotische Störung, die im Zusammenhang mit der Menstruation auftreten soll. Nach Wittenzellner schlussfolgerte Krafft-Ebing, Menstruierende seien unzurechnungsfähig. Heute gelten seine Theorien als veraltet. Sie geben jedoch einen Vorgeschmack auf das, was in der Ausstellung folgt: die Regelblutung als Politikum.

Nach den bärtigen Medizinern ist es der Luxemburger Polizist Elias Scheer, der zu den Besuchenden spricht. Der trans Mann litt früher stark unter der Menstruation, nach der Einnahme von Testosteron und operativen Eingriffen blieben die monatlichen Blutungen aus. In einem Video-Interview verweist er auf trans Männer, die weiterhin ihre Tage haben. „Für manche Betroffene ist es schlimm zu menstruieren, weil die Gesellschaft das nicht akzeptiert“, weiß Simic durch den Austausch mit Scheer. Das bezeugen auch Screenshots, die im Luxembourg City Museum neben einem Fläschchen Testosteron kleben. Dort ist unter anderem ein Post der Autorin JK Rowling zu finden, in dem sie sich über die Bezeichnung „people who menstruate“ mokiert.

Menstruierende stünden generell unter Druck, so Wittenzellner. Für sie gelten Verhaltensregeln, meist unausgesprochene. Ein Beispiel dafür liefert die Werbung für Menstruationsprodukte. Im Pressedossier zur Ausstellung wird hierzu die US-Historikerin Sherra Vostral zitiert, die feststellt: Alle Periodenprodukte dienen dem Zweck, als nicht menstruierende Person durchzugehen – „ein sichtbarer Blutfleck gilt als Super-Gau der Peinlichkeit.“

Beschämtes Lehrpersonal

Die Scham und das Tabu rund um die Regelblutung wirken sich auf die Bildung aus. In dem Sinne dokumentiert die Schau den Anfang der Sexualaufklärung an luxemburgischen Schulen. „Sie ist seit 1979 Pflicht in Luxemburg, nachdem das Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch 1978 verabschiedet wurde. Ziel war es, ungewollte Schwangerschaften durch Aufklärung zu vermeiden“, sagt Simic. „Aus einer Studie von 1984 ging jedoch hervor, dass nur 20 Prozent der Lehrkräfte die entsprechenden Inhalte unterrichteten. Vermutlich aus Scham.“

Marie-Paule Molitor-Peffer, Gynäkologin und langjährige Präsidentin des „Planning familial“, handhabte das anders. „Sie hat darauf gepocht, über Menstruation zu sprechen. Es war ihr wichtig, Kinder und Jugendliche aufzuklären“, hebt Simic hervor. „Sie sprach beispielsweise auf RTL-Radio darüber und musste vor knapp fünfzig Jahren noch erklären: ‚Menstruationsblut ist nicht giftig‘.“ Die Historikerin Anne Schaaf forschte zu Molitor-Peffer und hält im Rahmen der Ausstellung die Konferenz „D’Marie-Paule Molitor-Peffer. Eng Opklärerin, déi sech de Mond net verbidde gelooss huet“ im Cercle Cité in Luxemburg-Stadt (19. November, um 18 Uhr; Anmeldung erforderlich via [email protected]/+352 4796 4500).

Menstruation in der Chamber

In der Ausstellung geht es von der Schulbank in die luxemburgische Abgeordnetenkammer. 2021 forderte eine Petition zwei Tage Menstruationsurlaub für Betroffene und erhielt die nötigen Unterschriften für eine Debatte in der Chamber. Die Deputierten lehnten den Antrag ab, versprachen jedoch die Arbeitgebenden zu sensibilisieren. Die Schau greift weitere historische Momente in der Luxemburger Menstruationsgeschichte auf, etwa die Einführung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes von 17 auf drei Prozent auf Menstruationsprodukte im Jahr 2019.

Die Kosten spielen auch an anderer Stelle eine Rolle, nämlich wenn es um die Periodenarmut geht. „Die Produkte bleiben teuer und für Frauen, die auf der Straße leben, ist das besonders tragisch“, sagt Simic. „Es ist hilfreich, dass Gemeinden wie Walferdingen oder Luxemburg die Produkte in öffentlichen Toiletten umsonst anbieten.“ Dasselbe gelte für die Zentren des „Planning familial“. Simic erwähnt in dem Zusammenhang das Projekt „Sang Pourcent“, in dessen Rahmen die Organisation kostenfrei Menstruationsprodukte und Aufklärungsbögen bereitstellt.

Dicht, aber unterhaltsam

„Et leeft“ ist eine dichte Ausstellung. Der Besuch passt nicht in eine kurze Mittagspause und die Inhalte in ihrer Gänze nicht auf eine Seite im Tageblatt. Sie ist informativ, inklusiv und äußerst unterhaltsam. So gibt es eine Wand mit Euphemismen für die Menstruation. „Wir haben zu dem Zweck unter anderem historische, luxemburgische Wörterbücher nach Umschreibungen der Regelblutung durchforscht“, sagt Simic, „und 30 Euphemismen gefunden.“ Sie zählt viele auf, darunter „Hatt huet d’Kiermes“ oder „Hatt huet de roude Fändel“.

Amüsant sind auch Exponate wie „Whatever (Bloody Trump)“ von Sarah Levy: Die Künstlerin fertigte 2015 ein Porträt von US-Präsident Donald Trump aus Menstruationsblut an, nachdem jener sich frauenfeindlich gegen die Journalistin Megyn Kelly äußerte. Ebenfalls lustig, weil absurd, ist der Bindenverbrennungsautomat: Ein Gerät, das noch bis in die 2000-er Jahren der Vernichtung von Binden in öffentlichen Toiletten diente. Nachdem sich einige Exemplare selbst entzündeten, wurden sie schließlich aus dem Verkehr gezogen. Das Teil befindet sich in einem weiteren wichtigen Abschnitt der Ausstellung, und zwar in dem zu Menstruationsmüll – laut Pressedossier entstehen in Europa jährlich 500.000 Tonnen Abfall durch Menstruationsprodukte.

Doch spricht die Ausstellung auch Menschen an, die nicht menstruieren? In Berlin auf jeden Fall, versichert Wittenzellner. Vor allem Männer seien nach dem Besuch begeistert gewesen. „Die meisten meinten ‚Ich war zuerst skeptisch, aber dann überrascht, wie spannend das Thema ist’“, erinnert sie sich. „Es war die erfolgreichste Ausstellung, die wir seit langem gezeigt haben.“

„Et leeft“ im Luxembourg City Museum läuft noch bis zum 19. Juli. Das Rahmenprogramm hält die oben erwähnte Konferenz, Workshops und Führungen –unter anderem explizit für Männer –bereit. Alle Infos: citymuseum.lu/exhibition/et-leeft/.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können