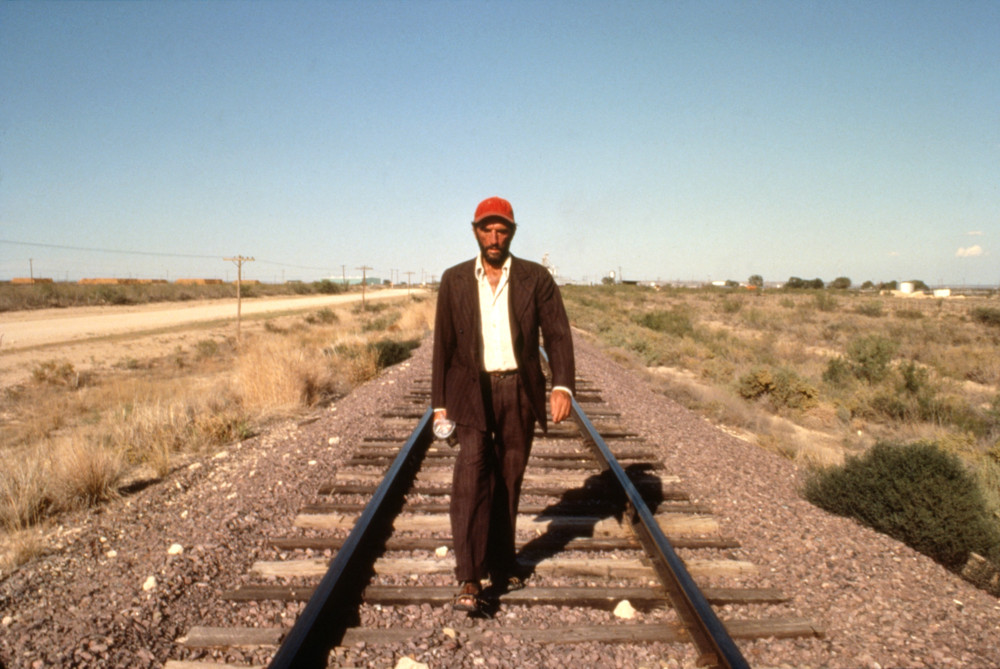

Plötzlich ist man mittendrin: Die Bonner Schau lässt den Besuchern Zeit, sich zu orientieren. Sie stellt auf Leinwänden die einzelnen Filme vor, die jeder mit Wim Wenders verbindet. So sind Ausschnitte etwa aus „Paris, Texas“ (1984) mit Harry Dean Stanton und Nastassja Kinski zu sehen. Zuerst fällt einem der Engel aus „Der Himmel über Berlin“ (1987) u.a. mit Bruno Ganz auf, der sich in schwarz-weißen Szenen über Berlin beugt und heruntersteigt, um den Menschen in der Mauerstadt nahe zu sein. Erst als er sich fürs Menschsein entscheidet, werden die Bilder farbig.

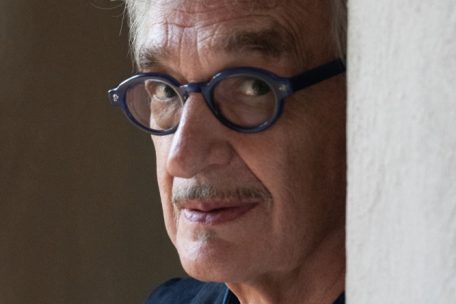

Der am 14. August 1945 in Düsseldorf geborene Regisseur, der mit seinen Eltern später nach Boppard und Oberhausen zog, wo sein Vater eine Chefarztstelle am örtlichen Krankenhaus annahm, sieht sich als „Reisender und dann erst als Regisseur oder Photograph“. Insofern könnte W.I.M. für „Wenders in Motion“ stehen. „Wenn es ein Genre gibt, das auf das Engste mit dem Namen Wim Wenders verbunden ist, dann ist es das Roadmovie“, heißt es einem der Texte zur Ausstellung. Schon die Filme „Alice in den Städten“ (1974), „Falsche Bewegung“ (1975) und „Im Lauf der Zeit“ (1976), die eine Trilogie bilden, können als solche bezeichnet werden. „Das Unterwegs-Sein ist ein zentrales Motiv seiner Filme und spiegelt auch Wim Wenders‘ Methode wider: Orte, die er auf Reisen kennenlernt, inspirieren ihn zu Geschichten.“

Am Anfang ist der Ort

Der Regisseur dazu: „Bei mir steht am Anfang oftmals der Ort. Das kann ein unspektakulärer Platz in einer Stadt sein, oder eine verlassene Landschaft am Ende der Welt.“ Statt mit einem Drehbuch zu arbeiten, verlässt er sich lieber auf ein Grundgerüst. Seine Figuren sind „Drifter“, die von ihm auf die Reise geschickt werden, etwa von Rüdiger Vogler gespielt, die scheinbar ziellos und meistens im Auto unterwegs sind – in grenzenlosen Wüstenlandschaften, neongrellen Großstädten oder rußgeschwärzten Vororten.

Nicht zufällig heißt einer seiner Filme „Bis ans Ende der Welt“ (1991) – sein „ultimatives Road Movie“. Es hatte ihn an Schauplätze rund um den Globus geführt: Venedig, Paris, Lissabon, New York, Tokio, Moskau und Berlin. Einer der Handlungsstränge folgt einem Mann, der mit einer speziellen Kamera Bilder für seine blinde Mutter aufnimmt, die mithilfe eines neuen Verfahrens sehen lernen soll. „Beim Fotografieren muss ich grundsätzlich allein sein“, sagt Wenders, was sich nicht mit dem Filmemachen verträgt, das Teamarbeit ist.

Von den späten 60ern bis in die frühen 80er waren Polaroids noch sein bevorzugtes fotografisches Medium. Neben den bewegten Bildern sind in der Ausstellung viele groß- und kleinformatige Farbfotografien sowie Collagen, Briefe und Drehbücher zu sehen. Fotografen wie August Sander und Walker Evans haben ihn geprägt – seine Verbundenheit mit Sebastião Salgado führte schließlich zu dem großartigen Filmporträt „Das Salz der Erde“ (2014) des brasilianischen Fotografen.

In der Schau geht es um Inspirationen aus der Literatur und der bildenden Kunst. Schließlich wollte Wenders ursprünglich Schriftsteller oder Maler werden. Als Filmemacher ist er beides zugleich. Was die Literatur betrifft, ist vor allem seine Freundschaft mit Peter Handke bekannt, auf dessen Erzählung „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ (1972) er sich basierte und der auch bei „Der Himmel über Berlin“ mitarbeitete. Auch Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Albert Camus und Jean-Paul Sartre hatten großen Einfluss auf seine Arbeit, ebenso zeitgenössische Autoren wie Paul Auster und Sam Shepard.

„Malerei mit anderen Mitteln“

Große Maler und ihre Werke begeistern ihn bereits in jungen Jahren, von Giovanni Bellini über Jacob van Ruisdael, Caspar David Friedrich bis hin zu Wassily Kandinsky, Edward Hopper und Cy Twombly. Kein Wunder, dass er mit „Anselm – Das Rauschen der Zeit“ (2023) über den Maler und Bildhauer Anselm Kiefer drehte. Dabei kommt einmal mehr der 3D-Effekt zum Einsatz, mehr als bei jedem anderen Autorenfilmer. 3D könne „was erzählen, was man vorher nicht erzählen konnte“, so der Filmemacher, dessen Verständnis von Film als „Fortführung der Malerei mit anderen Mitteln“ und innovative Techniken sich in einem kleinen 3D-Kino in der Ausstellung widerspiegeln.

Nicht zuletzt spielt die Musik eine bedeutende Rolle in den Filmen von Wim Wenders. Ohne sie sei sein Werk kaum vorstellbar, wie der Regisseur zugibt. Die musikalischen Einflüsse sind vielfältig. Musiker wie Lou Reed hatten kurze Auftritte in seinen Filmen, Bands wie Nick Cave & The Bad Seeds und Crime & The City Solution sind in Konzerten zu sehen, die portugiesische Gruppe Madredeus in „Lisbon Story“ (1994). Campino, der Sänger der Toten Hosen, spielt die Hauptrolle in „Palermo Shooting“ (2008) – und der Son Cubano erlebte durch den Welterfolg „Buena Vista Social Club“ (1999) ein Revival.

Ich wurde ins Herz getroffen wie noch nie zuvor im Kino

Auch Amerika und Japan sind zwei bedeutende Projektionsflächen, auf die sich Wenders‘ Filmschaffen bezieht. „Alice in den Städten“ beginnt in New York, und nach „Der amerikanische Freund“ (1977) zog Wenders nach Los Angeles. Allerdings sind die Erfahrungen in Hollywood ernüchternd und bilden einen Wendepunkt – „American Dream“ entpuppt sich als Illusion – oder gar schmerzhaft mit „Hammett“ (1982) einen Tiefpunkt. Doch die Krisen in Wenders‘ Bio- und Filmografie bleiben in Bonn weitgehend ausgespart.

Nach Japan habe er schon Heimweh gehabt, „bevor ich jemals dort gewesen war“, so Wenders. Schuld daran dürften die Filme von Yasujiro Ozu gewesen sein. „Ich wurde ins Herz getroffen wie noch nie zuvor im Kino“, schildert er das Kinoerlebnis. In „Tokyo-Ga“ (1985) reiste er zu Ozus Spuren, in seinen „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ porträtiert er den Modedesigner Yohji Yamamoto und in „Perfect Days“ (2023) gelingt ihm eine poetische Erzählung über den stillen Alltag eines Toilettenreinigers.

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist die von dem Regisseur eigens konzipierte immersive kinematografische Rauminstallation, die auf vier ca. acht Meter hohen Wänden in Wenders‘ Bild- und Filmwelten eintauchen lässt. Zudem ist eine Art Audiowalk möglich, bei dem Wenders selbst akustisch durch die Schau führt und an den verschiedenen Stationen Hintergrundgeschichten erzählt. Zu sehen sind zudem Aquarelle und Zeichnungen ebenso wie ein Kassenzettel aus einer Kneipe, auf dem Alternativtitel für „Der Himmel über Berlin“ notiert sind. Die Ausstellung wird somit zu einem Entdeckungserlebnis auf vielerlei Art.

Das Unterwegs-Sein ist ein zentrales Motiv seiner Filme und spiegelt auch Wim Wenders’ Methode wider: Orte, die er auf Reisen kennenlernt, inspirieren ihn zu Geschichten

Der Autor dieser Zeilen hat mit Wenders‘ Filmen die Kunst der Filmsprache kennen und verstehen gelernt. Von der Poesie der Texte und Bilder bis hin zu den erzählten Geschichten hat er erfahren, dass Filme zu „sehen“ zwar leicht ist, sie zu „verstehen“, wie es der US-amerikanische Filmwissenschaftler James F. Monaco auf den Punkt brachte, ist schwierig. Denn sie erzählen ihre eigene (Film-)Sprache, die zu entschlüsseln ein geschultes Auge verlange.

Es bedeutet ein „anderes Sehen“. Wenders hat diese Filmsprache geprägt wie auch andere große Filmemacher – auf seine eigene und manchmal andere Art und Weise. Seine eigene Schule des Sehens hatte er, nach abgebrochenem Studium der Medizin und Philosophie, in der berühmten Cinémathèque française in Paris. Nach dem „Crashkurs in Filmgeschichte“ war er bereit für die Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) in München, zu deren erstem Jahrgang er ab 1967 gehörte.

* Begleitend zu der u.a. gemeinsam mit dem DFF – Deutschen Filminstitut & Filmmuseum Frankfurt (kuratiert von Susanne Kleine, Hans-Peter Reichmann und Isabelle Luise Bastian) organisierten Ausstellung gibt es ein neues ARTE-Filmporträt „Wim Wenders – Der ewig Suchende“ (zu sehen in der ARTE-Mediathek).

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können