„Die ersten Punks habe ich in Esch am Bahnhof gesehen“, erinnert sich Fränz Laureys. „Das war Anfang der 80er Jahre.“ Luxemburg war Punk-Neuland zu jener Zeit, um nicht zu sagen: eine Wüste. „Wir gingen in die Cafés der umliegenden Dörfer und langweilten uns bei Blues- und Rockkonzerten“, sagt der Musiker, Bassist unter anderem bei Petrograd und Toxkäpp! In einigen wenigen Lokalen wurden damals New Wave und Underground gespielt. Fränz erzählt, wie er sich früh für Punk begeisterte. „Doch weil hier in Luxemburg nichts los war, fuhr ich mit einem Kumpel nach Trier und Saarbrücken, um Punks zu treffen, die dort in der Stadt abhingen“, sagt der heute 55-Jährige. „Dazu deckte ich mich in den Plattenläden mit Punkplatten ein.“ Damals dominierten noch Vinylscheiben.

Weshalb es so lange dauerte, bis Punk nach Luxemburg kam, nachdem der Funke von England mit Bands wie den Sex Pistols, The Clash, The Damned und The Buzzcocks auf viele andere Länder übergesprungen war, bleibt bis heute ein Rätsel. Tatsache ist, dass es zu jener Zeit hierzulande kaum Möglichkeiten für Auftritte und Proben gab – und international bekannte Bands nur vereinzelt ins Großherzogtum kamen. Von den einstigen Punks, die Fränz gesehen hatte, waren übrigens bald viele wieder verschwunden – außer einem: Claude „Pattex“ Werer. Dieser gründete mit drei Mitstreitern im März 1986 eine Band namens Acid Brains, wie Tageblatt-Journalist Luc Laboulle in seiner Serie „Als Luxemburg brannte“ 2019 berichtete. Die wohl erste Band damals, die so etwas wie Punk war, dürften die Desperate Minds gewesen sein. Nachdem sich die Acid Brains aufgelöst hatten, gründeten Carlo „Sloggy“ Dries und Pattex 1989 mit drei anderen die Gruppe Elvis just left the Building, deren Song „Being Bored in Luxembourg“ bezeichnend war.

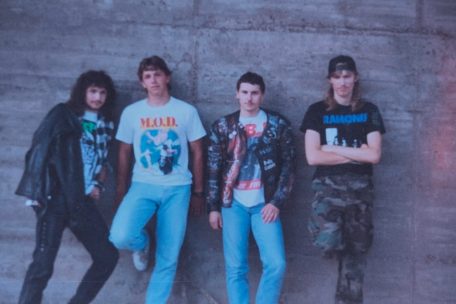

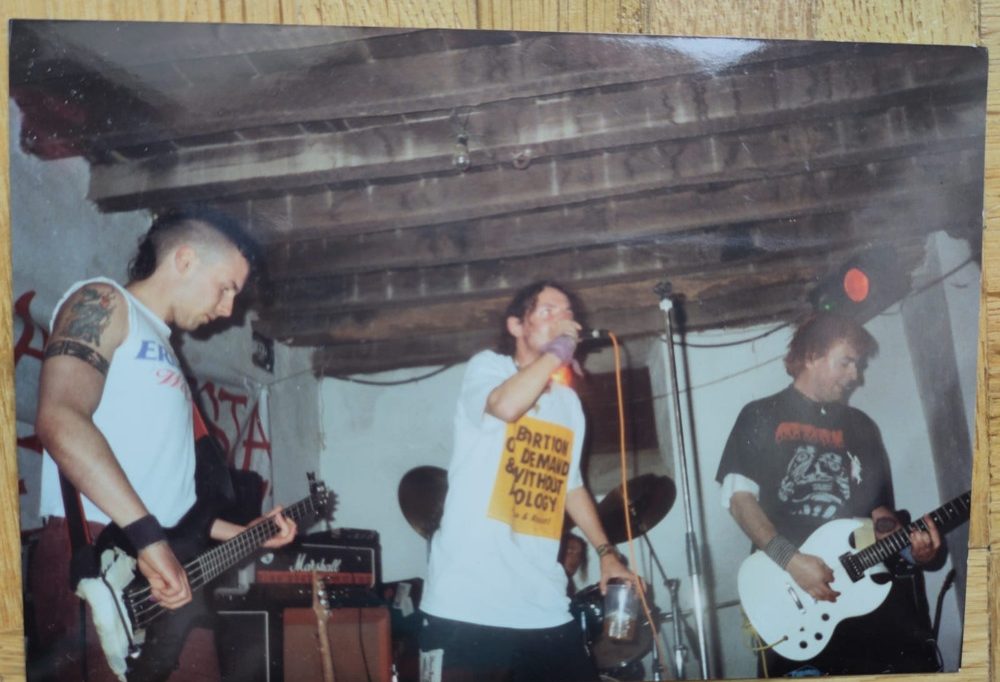

Derweil wurde das „Schluechthaus“ mehr und mehr ein Epizentrum der alternativen Szene, in der Bands nicht nur proben, sondern auch auftreten konnten. Es war seit 1980 besetzt und ab 1983 von der Kulturfabrik asbl. autonom verwaltet. Fränz hatte sich eine Bassgitarre und einen Verstärker gekauft und gründete zusammen mit Steve „Diff“ Differding als Gitarrist, „Bourano“, heute Annette Bour, am Schlagzeug und dem Sänger David Klein schließlich die Band Subway Arts: „Ihre Musik war schneller und rotziger als alles andere, was Luxemburg bis dahin gehört hatte“, schrieb Luc Laboulle im Tageblatt. Ihr erstes Konzert war im Oktober desselben Jahres in der Ponderosa in Düdelingen. Ihre technischen Mittel waren einfach, die Aussage ihrer Texte umso politischer. Es dauerte nicht lange, bis die Subway Arts auch im Ausland auftraten. Mit dem eigenen Auto tourten sie umher. Währenddessen blieben Locations zum Auftreten, wie etwa das Blue Joke in Oberkorn, weiterhin rar. Eine weitere Band mit Diff, Fränz und Pattex war No More.

Tote Hose in der Millionenstadt

Dass es in den Anfängen des Punk anderswo, selbst in Millionenstädten, nicht viel besser ausgesehen hatte, zeigt das Beispiel München: Eine Nacht gegen Ende der 80er Jahre, ein Dutzend Punks tritt aus dem Café Normal in der Münchner Kreittmayrstraße, ihrer Stammkneipe. Zwischen Sperrstunde und Schickeria und etliche Jahre, nachdem das Damage und das Lipstick, zwei der ersten Punklokale in Deutschland, schließen mussten, ist es für Punks in der Hauptstadt des Freistaats schwer, einen Ort zu finden, wo die Nacht zum Tage wird. In den Straßen patrouilliert der Zivile Sicherheitsdienst (ZSD), die sogenannten Schwarzen Sheriffs. Am besten ist es, sich an einer Tankstelle einen Kasten Bier zu kaufen und bis Morgengrauen in einer privaten Wohnung weiterzufeiern. Wenn nicht gerade in Ampermoching ein Konzert stattfindet.

Die besagte Nacht endet diesmal nicht im Delirium, wozu es weitaus mehr Gerstensaft bedurft hätte, sondern in einer winzigen Wohnung im Glockenbachviertel, einst ein Scherbenviertel mit rauem Charme und seit den 80ern zunehmend hippes Ausgeh-und Wohnviertel. Während sich ein paar Gäste mit Irokesenschnitt oder Liberty Spikes sowie nietenbesetzten Lederjacken auf dem abgewetzten Sofa die Kante geben und auf dem Minibalkon drängen, ein Punkpärchen rhythmisch die Klobrille traktiert und ein Dritter in die Nasszelle uriniert, ruft „die Pest“ mit schriller Stimme: „Punk ist tot.“

Plötzlich herrscht Stille. Der Tonarm des Plattenspielers springt aus der Rille. Ohne dass der Song „Tote Stadt“ auf dem München-Sampler bis zum Ende gelaufen ist, entwickelt sich eine Diskussion. Wie kann „die Pest“, die damalige Freundin von „Lebra“, des Frontmanns der Band Die Ausgebombten, später Bombers from Burundi, so etwas behaupten? Dabei gehört sie selbst der zweiten Punkgeneration an. Für die erste in der zweiten Hälfte der 70er Jahre war sie noch zu jung gewesen. Damals gehörten Bands wie Tollwut aus München zu den Punkbands in Deutschland. Die 1976 in der bayerischen Hauptstadt unter dem Namen The Dirty Rats gegründete Combo – auch als The Spiders und The Hard Rose – nahm zuerst in kleiner Auflage Kassetten auf und verkehrte in den Kreisen der linksradikalen Aktionsgruppe Freizeit 81, die Kunst und Punk mit politischem Kampf verbanden und der einige harmlose Brandanschläge auf ein paar Bankfilialen und ein Küchenstudio zugerechnet wurden. Doch mehr und mehr wurden die Punkrebellen aus München vergrault.

Rinderaugen für das Publikum

Während sich in anderen Großstädten wie Berlin, Hamburg und Düsseldorf lokale Szenen um das SO36, die Markthalle oder den Ratinger Hof gebildet hatten, ähnliche Punkkeimzellen wie auf internationaler Ebene das New Yorker CBGB, musste im Freistaat die zweite Generation aus der Stadt raus – Zuflucht fand sie in dem verschlafenen Nest Ampermoching im Dachauer Land. Im Wirtshaus Zur Post wurden legendäre Konzerte veranstaltet. So etwa jenes von Scum, einer Band aus der bayerischen Hauptstadt um den Sänger Simon „Siebzig“ Buchberger, die Eimer und Tüten mit Rinderaugen aus dem Schlachthof mitbrachten und das Publikum damit bewarfen. Bekannte Größen wie The Exploited oder Slime kamen in die Post, aber auch lokale Bands wie die Marionetz, A+P, FSK, FKK Strandwixer oder die Alternativen Arschlöcher sowie ZSD, benannt nach den Schwarzen Sheriffs. Die Post bald musste bald wieder schließen, andere Venues traten an ihre Stelle wie der Ballroom in Esterhofen, wo der legendäre, im vergangenen Jahr verstorbene Stefan Vučak alias Eskimo im Nebenraum einer Gaststätte Konzerte unzähliger Punk- und Hardcore-Bands organisierte.

Während die Münchner Punks die Flucht in Richtung umliegende Provinz antraten, Ausnahmen bestätigen die Regel, kamen um Stuttgart herum viele Bands aus Speck-, pardon Spätzle- und Maultaschengürteln der Schwaben-Metropole. Der frühere Pädagoge und Musiker Simon „Sid“ Steiner recherchierte lange für sein Buch und die gleichnamige Ausstellung „Wie der Punk nach Stuttgart kam…“ von 2017. Er schildert, wie sich die Szene von ihren Anfängen 1977 mit importierten Kassetten, selbstgemachtem Equipment und Fanzines verbreitete. Anfangs habe es in Stuttgart wenig Punk gegeben, berichtet Steiner in einem Interview, „aber alle von außen sind reingeströmt oder haben sich auf die anderen Kleinstädte des Umlands zubewegt, weil dort Punk stattfand, wie in Esslingen oder in Winnenden, aber auch in Backnang, Pforzheim oder Sindelfingen und Böblingen.“ Überregional wurden vor allem Chaos Z (Stuttgart), K.G.B. (Tübingen), Normahl (Winnenden) und WIZO (Sindelfingen) bekannt. Auch in Luxemburg.

Sehr umtriebig war auch die Szene in Pforzheim. In der Industriestadt am Rande des Nordschwarzwaldes gründete sich Mitte der 70er die Band Joe Kurt als wohl erste Band dieses Genres in der Region. Mitgründer Thomas Schwerda kam aus einem Dorf namens Niefern unweit der bis heute bekannten Autobahnstaus. Weitere Projekte wie Moloko Plus und Deutsch Nepal standen sowohl für „Do it yourself“ als auch für zunehmende Professionalität. Auftrittsorte waren Jugendzentren, geprobt wurde in Garagen, Kellern und Gemeindezentren. Eine feste Anlaufstelle für Konzerte wurde vor allem das Autonome Zentrum „Schlauch“ in Pforzheim, eine feste Größe ist bis heute die seit 1981 bestehende Band The Lennons mit dem charismatischen Sänger Michael Herrmann.

Im Vergleich zu heute war „früher vieles anders“, weiß Fränz Laureys. „Die jungen Musiker heute fangen früher an und können besser spielen“, sagt der Bassist. „Ich hingegen kann bis heute keine Noten und habe mich auch nie als Musiker gesehen.“ Früher habe man zu den Konzerten weit reisen müssen, sagt er. Heute gibt es die Rockhal und andere Veranstalter. Als Punk sieht sich Fränz heute noch immer. „Punk ist nicht tot“, betont er. „Der Hardcore hat den Punk gerettet.“ Er hat ihn weiterentwickelt. Für ihn sei Punk immer ein Ventil gewesen und die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und „eigenständig zu sein“. In diesem Sinne ist auch die Frage beantwortet, die einst in jener Münchner Nacht Ende der 80er Jahre in der Luft lag und über die sich die Punks damals die Köpfe zerbrachen. Punk und Hardcore sind eben „more than music“.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können