Die EU-Parlamentarier entschieden am Donnerstag vergangener Woche mit 531 gegen 69 Stimmen bei 17 Enthaltungen dafür, die Frist für die Umsetzung der „Corporate Sustainability Due Dilligence Directive“ (CSDDD) – so der offizielle Name der Europäischen Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Konzernen bezüglich der Einhaltung von Menschen- und Umweltrechten in ihren Lieferketten – in nationales Recht durch die Mitgliedstaaten um ein Jahr zu verschieben.

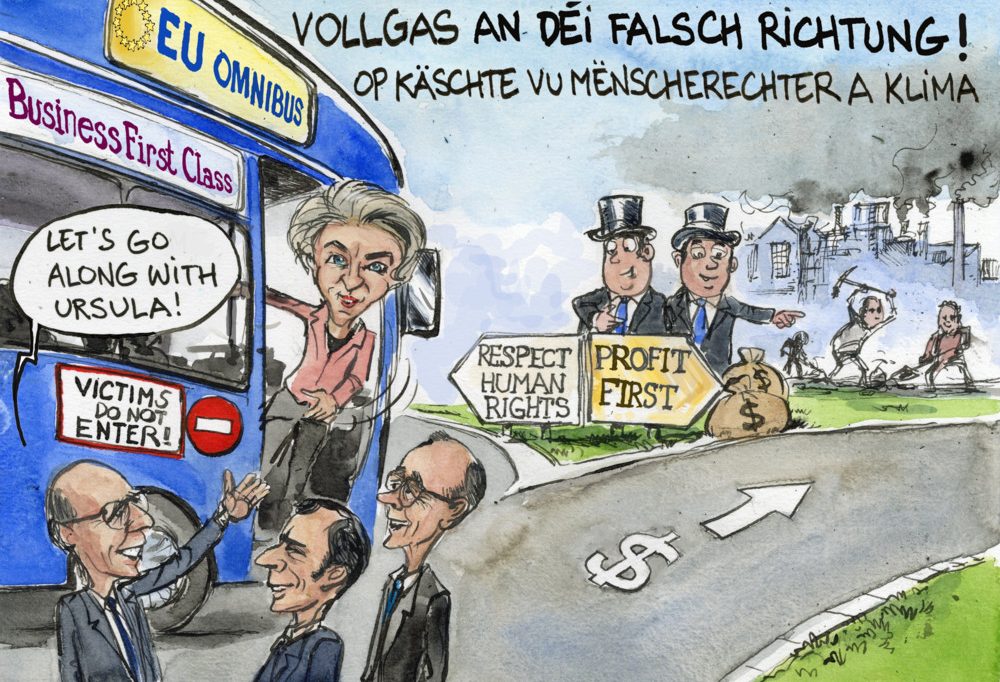

Ursprünglich hätten die ersten Vorschriften der CSDDD bis Juli 2027 in nationales Recht umgesetzt sein sollen, nach dem Parlamentsbeschluss ist diese Frist nun bis zum 26. Juli 2028 verlängert worden. Dann müssen die Unternehmen die entsprechenden Pflichten anwenden. Dies ist auf den Vorschlag der EU-Kommission im Rahmen der sogenannten „Omnibus“-Initiative zurückzuführen – und auf den massiven Druck der Wirtschaftslobby, die vor allem ökonomische Argumente vorbrachte.

Politik mit dem Vorschlaghammer

Vor allem nach den jüngsten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump müssten die europäischen Unternehmen unverzüglich massiv entlastet werden, heißt es. Befürchtet wurden Wettbewerbsnachteile für die europäische Wirtschaft. Doch der Vorschlag reicht weiter zurück: Ende Februar hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die „Omnibus“-Entwürfe vorgestellt, die sowohl die Sorgfaltspflicht aus der CSDDD als auch die „Corporate Sustainability Reporting Directive“ (CSRD), die Direktive zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, betreffen. Ein echter Vorschlaghammer!

Letztere betrifft die Erstanwendung europäischer Standards für Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen. Auch sie soll verschoben werden. Die betroffenen Unternehmen sollen nach dem Prinzip des „Stop-the-Clock“-Mechanismus mehr Zeit für die Umsetzung der neuen Anforderungen bekommen.

Mit dem Lieferkettengesetz will die EU Unternehmen mit mehr als tausend Beschäftigten für Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit und Umweltvergehen in die Verantwortung nehmen. Menschenrechts- und Umweltorganisationen befürchten nun allerdings auch eine weitere Aufweichung der Direktive. Jean-Louis Zeien, Co-Koordinator der „Initiative pour un devoir de vigilance“ (IDV), befürchtet deutliche Rückschritte, was die Sorgfaltspflicht der Unternehmen in Bezug auf die Einhaltung von Menschen- und Umweltrechten angeht.

Sorgfaltspflicht versus Wettbewerbsfähigkeit

Die Lieferkettenrichtlinie zur Sorgfaltspflicht gilt für Unternehmen, die mehr als 5.000 Beschäftigte und einen jährlichen weltweiten Nettoumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro haben.* Ziel des Lieferkettengesetzes ist es, Menschen- und Umweltrechte weltweit zu stärken. Die Unternehmen sollen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa Kinder- und Zwangsarbeit in ihren Lieferketten tolerieren oder innerhalb dieser gegen Umweltrechte verstoßen wird.

Aus der Wirtschaft gab es heftige Kritik an dem Vorhaben. Den Firmen würden übertriebene Vorgaben und bürokratische Hürden auferlegt, und Europa würde in seiner Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Von der gegnerischen Seite der Kritiker war die Entscheidung des EU-Parlaments ein „schlechter Aprilscherz“, wie es Jean-Louis Zeien formuliert. Die Menschenrechte würden dem Wettbewerbsdenken zum Opfer fallen. Die Klimakrise und das Leid der Opfer von Menschenrechtsverletzungen duldeten keinen weiteren Aufschub. „Man hat außerdem das Gefühl, als würde es verschiedenen Politikern“, sagt Zeien und meint vor allem Premierminister Luc Frieden (CSV), Außenminister Xavier Bettel und Wirtschaftsminister Lex Delles (beide DP), „um die Kompetitivität gehen“. Das sei aber, so der Menschen- und Umweltrechtler, „definitiv eine Einbahnstraße“.

Zeien nennt den April den „Monat der Entscheidungen“, gerade was den Weg Luxemburgs betrifft: Das Großherzogtum war dazu angehalten, bis Anfang des Monats – genauer: 7. April – seine Vorschläge für die Umsetzung der Direktive einzureichen. „Die Frage ist auch“, so der IDV-Co-Koordinator, „ob Luxemburg Kurs hält oder ob es historisch auf der falschen Seite stehen wird“, das heiße, auf der Seite einer „Business first“-Haltung statt auf jener des Respekts von Menschenrechten und Klimaschutz auch bei wirtschaftlichen Aktivitäten. Über die Inhalte des Luxemburger Vorschlags ist wenig bekannt. Es sei hinter verschlossenen Türen verhandelt worden.

Dabei erwarte die luxemburgische Bevölkerung, wie Umfrage zeigten, dass die Regierung sich an die etwa von den Vereinten Nationen vorgegebenen internationalen Standards halte. Gemeint sind die UN-Leitprinzipien, aber auch die Leitlinien, welche die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vorgegeben hat. Europa bewege sich momentan in die entgegengesetzte Richtung.

Deregulierung mit der Dampfwalze

Die Regierung scheine in puncto „Omnibus“-Deregulierungsvorstoß – Zeien vergleicht diesen mit einer „Dampfwalze“ – in dieselbe Richtung zu gehen. „Dieser Omnibus fährt in die falsche Richtung“, so Zeien. Laut Schätzungen des in Amsterdam ansässigen Centre for Research on Multinational Corporations sind hierzulande 76 Unternehmen vom EU-Lieferkettengesetz betroffen. „Das sind weitgehend Unternehmen, die in den vergangenen Jahren massiv Dividenden an ihre Aktionäre ausbezahlten, anstatt in Innovation und Recherche zu investieren“, sagt Zeien. „Die Kosten für die Einhaltung der Sorgfaltspflicht würden nur einen Bruchteil von 0,13 Prozent dieser Dividenden ausmachen.“

Die von den Patronatsvertretern immer wieder als Opfer der CSDDD genannten kleineren und mittleren Betriebe wären von der Richtlinie gar nicht betroffen. Groß sei die Befürchtung, dass mit einer noch nicht gekannten Geschwindigkeit mit dem „Omnibus“-Gesetz Fakten geschaffen werden sollen, und dass sich auch in Europa mehr und mehr multinationale Konzerne und deren Aktionäre durchsetzen würden.

*Die Richtlinie sieht eine gestaffelte Anwendung vor: Für die Unternehmen, die nach der bisherigen Regelung der CSDDD erst in den Folgejahren erfasst würden, mit mindestens 3.000 Beschäftigten und 900 Millionen Euro Jahresumsatz, ändert sich zeitlich nichts; die Erstanwendung bei Unternehmen mit mindestens 1.000 Unternehmen und 450 Millionen Euro Umsatz tritt im Juli 2029 ein.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können