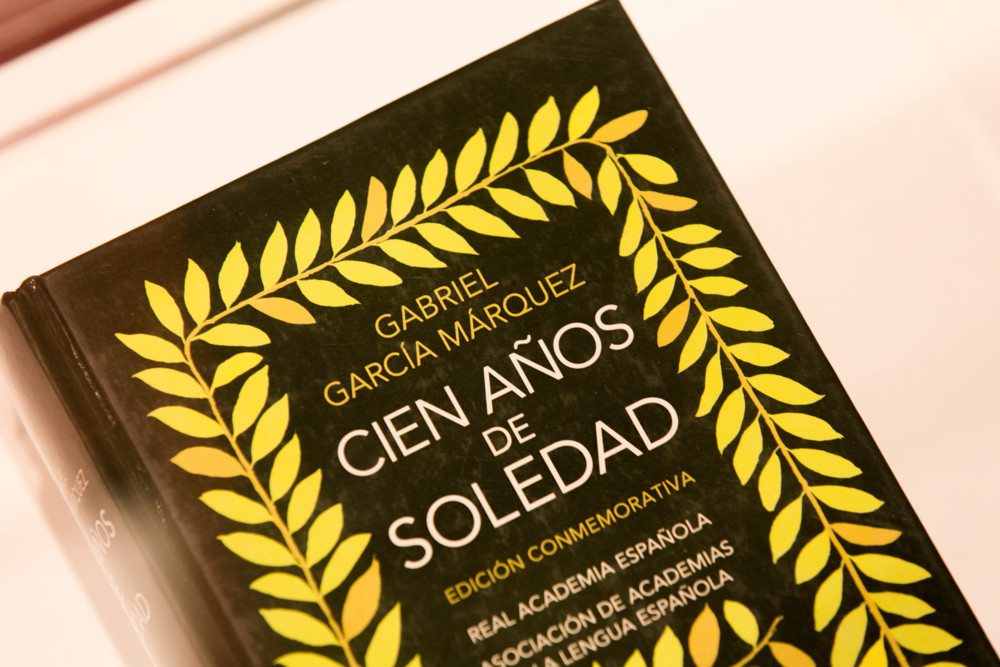

Der argentinische Dichter Jorge Luis Borges (1899-1986), einer der Begründer des magischen Realismus und Autor einer Vielzahl bedeutender Essays, Gedichte sowie fantastischer Erzählungen, war ein Verfechter des Wiederlesens von Büchern. Nicht nur aus Anlass der Netflix-Serie „Hundert Jahre Einsamkeit“ empfiehlt es sich, das Buch von García Márquez (1927-2014) wieder zu lesen. Der 1967 in Buenos Aires erstmals erschienene Roman gehört zu den literarischen Meisterwerken des 20. Jahrhunderts. Der Autor erhielt 1982 den Literaturnobelpreis. Der Roman trug entscheidend zum weltweiten Boom der lateinamerikanischen Literatur bei.

Dem zunächst als Journalist tätigen Schriftsteller gelang mit dem Erfolg des Buches der endgültige Durchbruch. Im Zentrum des epischen Werks steht die zyklisch verlaufende Familiensaga in dem imaginären Dorf Macondo, das bereits Schauplatz des Geschehens in seinem ersten Roman „Laubsturm“ (1955) war und das ein wirklichkeitsgetreues Abbild von García Márquez’ Geburtsort Aracataca ist. „Hundert Jahre Einsamkeit“, im spanischen Original „Cien años de soledad“, ist die Geschichte der Familie Buendía über mehrere Generationen und, wie der Titel besagt, über einen Zeitraum von etwa hundert Jahren hinweg. José Arcadio Buendía wird, nachdem sein Kampfhahn den seines Konkurrenten Prudencio Aguilar besiegt hat, von diesem beleidigt. Er nimmt einen Langspieß und durchsticht Prudencio Aguilar die Kehle. Der Tote erscheint ihm immer wieder im Traum. José Arcadio verlässt zusammen mit seiner Frau Úrsula Iguarán und einer Gruppe von Weggefährten sein Heimatdorf und gründet Macondo.

Im Laufe der Romanhandlung durchlebt der anfangs idyllische Ort mehrere Phasen: die Pionierzeit ebenso wie den jahrelangen Bürgerkrieg zwischen Liberalen und Konservativen, den Anschluss an das Eisenbahn- und ans Telegraphennetz und andere Segnungen des Fortschritts, aber auch die Ausbeutung durch den nordamerikanischen Bananentrust, ein Blutbad bei einem Streik und schließlich eine Naturkatastrophe, deren Zerstörungskraft die Menschen wehrlos ausgeliefert sind.

Ein auffallendes Charakteristikum des Werkes sei eine hyperbolische Verzerrung, meint Michi Strausfeld. Die deutsche Literaturwissenschaftlerin stellt eine Fülle an Geschehen, Personen und Schauplätzen, ein „Verwischen jeglicher Grenzen“ und einen „Überschwang aus Fantasie und Fabulierfreude“ fest und findet: „In ‚Hundert Jahre Einsamkeit‘ hat die Fantasie ganz unbestreitbar die Macht übernommen.“ Das Haus der Buendías bildet den Mittelpunkt des Geschehens. Von ihm aus werden die Schicksale der drei Kinder des Ehepaares und ihrer Nachkommen erzählt.

In ‚Hundert Jahre Einsamkeit‘ hat die Fantasie ganz unbestreitbar die Macht übernommen

Ein ums andere Mal kehrt der Roman auf seine Kernthemen zurück: die im Kolumbien des 19. und 20. Jahrhunderts allgegenwärtige Gewalt und die alle Mitglieder der Familie Buendía prägende Einsamkeit. Dabei fehlt ein chronologischer Aufbau der Handlung. Biblische Elemente von der Genesis bis zur Apokalypse und Begebenheiten aus der kolumbianischen Geschichte fließen in die Handlung mit ein, fantastisch-magische und realistische Momente wechseln einander ab.

Die schier unentwirrbare Genealogie der Familie entsteht aus Schändungen, Inzest und Inzucht. Die Namensgleichheit der zahlreichen Arcadios oder Aurelianos steht sowohl für Kontinuität als auch für die Veränderung des Archetyps. Auf allen Generationen lastet der Fluch der Schlaflosigkeit, des Vergessens und der Einsamkeit. Oberst Aureliano Buendía zettelt 32 Aufstände an und scheitert jedes Mal, überlebt Attentate und sogar einen Selbstmordversuch. Das Schicksal der Buendías ist vorherbestimmt, prophezeit von der Figur des Melquíades, der José Arcadio Buendía einst in die Geheimnisse des Wissens und des Mystizismus einführte, und auch nach seinem Tod immer wieder in Erscheinung tritt.

In seiner Dichte und Ausschweifung ist das Buch kaum verfilmbar. Selbst García Márquez sprach sich dagegen aus. Die Leser sollten ihre eigenen Bilder im Kopf entstehen lassen. Doch seine Nachfahren haben nicht einmal zehn Jahre nach seinem Tod seinen Wunsch ignoriert. So hat sich Netflix an die Verfilmung gewagt. Die Macher der Serie, deren Schauspieler in Europa weitgehend unbekannt sind, waren bemüht, die Familiensaga in 16 Folgen lückenlos zu erzählen. Die ersten acht laufen seit Dezember, die zweiten acht sind für dieses Jahr angekündigt. Doch nicht etwa die Handlung macht den Roman einzigartig, sondern der Stil, die Sprache und nicht zuletzt die Kunst, die reale Welt mit den übernatürlichen Geschehnissen zu verschmelzen und das Unglaubliche glaubhaft zu machen.

García Márquez erzählt das Zauberhafte nahezu beiläufig und humorvoll. Seine Sprache mit der Kamera in Filmsprache umzusetzen und mit einer von dem mexikanischen Szenenbildner Eugenio Caballero, der für „Pans Labyrinth“ 2007 einen Oscar erhalten hatte, geschaffenen atemberaubenden Kulisse adäquat zu verwandeln, meistert die Serie nicht hundertprozentig, obwohl sie nah an der Vorlage bleibt, aus dem Roman zitiert und die Aufnahmen des Dorfes und der Natur des Regenwaldes ästhetisch überzeugen. Das Buch bleibt unerreicht.

Der Roman Lateinamerikas schlechthin

Die Erzählweise verläuft im Vergleich zum Buch weitgehend linearer. Die eigentliche Herausforderung, die Verbindung von Zauber und Alltäglichem und die Fülle der Figuren und Handlungsstränge, war riesig für den Drehbuchautor José Rivera, die kolumbianische Regisseurin Laura Mora und den aus Argentinien stammenden Regisseur Alex García López, die einen großen Aufwand betreiben, um zu zeigen, was sie unter „magischem Realismus“ verstehen. Netflix präsentiert nun die ersten acht Folgen der insgesamt 16-teiligen Serie. Man sieht darin Wundererscheinungen wie ein in der Luft schwebendes Baby und einen aus dem Jenseits wieder ins Reich der Lebenden zurück spazierenden Untoten.

Bleiben wir beim Roman, der ein fesselndes Panoptikum aus Wirklichkeit, phantastischer Fiktion und Groteske ist. García Márquez behauptete von sich, kein Intellektueller, sondern ein Zaubermeister zu sein. Er versteckt Motive, Anspielungen und Gestalten aus Werken anderer Zeitgenossen, aber auch Zitate. Als Erzähler ist er allgegenwärtig und nichtexistent zugleich. Übernatürliche Dinge werden alltäglich und Menschen zu Phantasmen, so etwa Melquíades oder der an einen Baum gebundene José Arcadio. Das Erzählte ist nicht nur zeichenhafte Wiederholung biblischer Vorgänge – von der Genesis der Welt, der Auflehnung gegen Gesetze, der Herrschaft des Bösen bis hin zur apokalyptischen Einlösung der Schuld im siebenten Glied –, sondern eine universale Synthese aus tropischer Natur, Geschichte und gesellschaftlicher Wirklichkeit Südamerikas.

Die Vielzahl der Lesarten, die der Roman erlaubt, hat zu einer kaum noch überschaubaren Sekundärliteratur geführt. Eine der bedeutendsten ist die 1971 erschienene Studie von Mario Vargas Llosa. Er untersuchte die Bedeutung des frühen journalistischen und literarischen Werks des Autors für die Entstehungsgeschichte des Romans und analysierte den vom Neben- und Ineinander verschiedener Zeit- und Wirklichkeitsebenen geprägten „realismo mágico“. Die bereits erwähnte Michi Strausfeld, die als Lektorin bei Suhrkamp das spanisch-lateinamerikanische Verlagsprogramm leitete, hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Werke des magischen Realismus im deutschsprachigen Raum bekannt wurden.

Dessen Pioniere waren der Guatemalteke Miguel Ángel Asturias und der Kubaner Alejo Carpentier. Letzterer formulierte im Vorwort zu seinem Roman „Das Reich von dieser Welt“ (1949) ein „Manifest des Wunderbar-Wirklichen Amerikas“. Er grenzte Lateinamerika stark von Europa ab und warf den Surrealisten vor, sie hätten das Wunderbare nur „durch Taschenspielertricks geschaffen“. Ihnen sei die Fähigkeit, das wunderbar Wirkliche zu erleben, durch die Aufklärung verloren gegangen, während in Lateinamerika die Mythen noch im Alltag weiterlebten.

Weitere Vertreter des magischen Realismus sind der Argentinier Julio Cortázar, der Mexikaner Carlos Fuentes und der Peruaner Mario Vargas Llosa. Als ihre Vorläufer gelten Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti und Juan Rulfo, und nicht zuletzt Jorge Luis Borges, der für den magischen Realismus wie auch für die literarische Postmoderne von entscheidender Bedeutung war. Doch unbestritten ist nach Worten von Michi Strausfeld „Hundert Jahre Einsamkeit“ in exemplarischer Weise „der Roman Lateinamerikas“ schlechthin.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können