Er hat keinen leichten Stand nach diesem wilden Jahr 2024. Schwer angeschlagen ist er, bei einigen in Verruf geraten. Manche sagen sogar, er sei am Ende, seine Zeit vorbei. Dabei war er früher ein Garant für Stabilität, für gesellschaftlichen Frieden. Mancherorts ist er das noch immer. Noch hat er Freunde und Fürsprecher. Aber wie man die Lage auch anschaut: 2025 wird ein hartes, vielleicht sogar entscheidendes Jahr für ihn, den politischen Kompromiss.

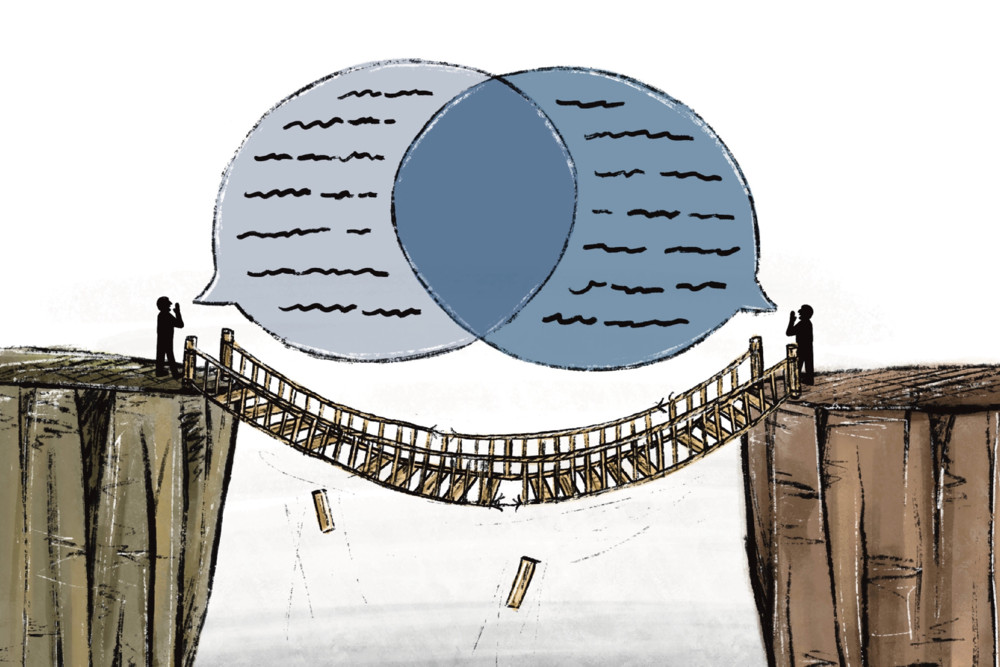

Es ist schon beinahe eine Binsenweisheit: Da wo zwei Personen aufeinandertreffen, mit unterschiedlichen Vorstellungen und Ideen, braucht es einen Kompromiss, um auf eine gemeinsame Position zu kommen. In der Politik ist es nicht anders. Besonders, wenn sich zwei oder mehrere Parteien zu einer Koalition zusammenfinden müssen. Wie krachend so etwas scheitern kann, hat in den vergangenen Monaten die deutsche Ampelregierung gezeigt. Die selbsternannte Fortschrittskoalition ist an der mangelnden Kompromissbereitschaft ihrer Akteure gescheitert. Oder genauer: Daran, dass FDP-Chef Lindner jeden Ampel-Kompromiss umgehend schlecht redete, sobald man ihn gefunden hatte. In Österreich kam jüngst eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS gar nicht erst zustande, man fand in Haushaltsfragen keinen gemeinsamen Nenner.

Kratzer im Erfolgsmodell

Der Kompromiss ist eine Grundtugend der Politik. Aber er steht auch in ständiger Konkurrenz mit einer anderen Grundtugend: Stehe zu deinen Positionen. Lindner konnte die Ampelkompromisse nicht mehr mit seiner FDP-Position vereinbaren – und forcierte den Regierungsbruch. Wer sich beharrlich gegen Kompromisse stellt, erhofft sich von den Wählerinnen und Wählern als stark wahrgenommen zu werden, als Politiker mit Rückgrat. Das zeigt aktuell kaum jemand so gut wie Donald Trump. Der künftige US-Präsident steht für Kompromisslosigkeit. Nichts anderes bedeutet ja „America first“: Jetzt endlich wieder wir ohne Rücksicht auf die anderen. Als reine Lehre funktioniert das selbstverständlich nicht. Denn Trump ist auch ein selbsternannter Meister der Deals, u.a. den Ukraine-Krieg will er so lösen. Aber was anderes ist ein Deal als ein Kompromiss?

Bei einem guten Kompromiss geht es darum, Optionen auszuloten, „bei denen alle Parteien ihr Gesicht wahren können“. Das sagt Roman Trötschel, Professor für Sozial- und Politische Psychologie an der Leuphana Universität Lüneburg. „Gesicht wahren“ – mit Seitenblick auf Lindner – heißt jedoch nicht Maximalpositionen durchsetzen. Ganz im Gegenteil, sagt Trötschel: Der Weg zu einer beständigen Einigung sei oft einer, der immer auch im Blick hat, was der andere will. Gute Kompromisse sind komplex, sie verlangen Zugeständnisse, die nicht immer gleich verteilt sein müssen. Ein guter Kompromiss bedeutet nicht, sich in der Mitte zu treffen.

Wenn Luxemburg in vielerlei Hinsicht eine Insel der Stabilität in Europa bildet, so auch beim politischen Kompromiss. Im Sozialdialog hat er sich als Teil des Erfolgsmodells des Landes eingeschrieben. Aber auch das hat 2024 einige Kratzer bekommen. Die Regierung, allen voran CSV-Arbeitsminister Georges Mischo (CSV), und die Gewerkschaften liegen im Streit. OGBL und LCGB agieren nunmehr seit Monaten als Einheit, die Drohung des Generalstreiks hängt im Raum. Zwar betont Premier Luc Frieden immer wieder, wie wichtig Streit für eine Demokratie ist, doch geht es den Gewerkschaften längst um gegenseitigen Respekt, vor allem aber um die Frage: Will die Regierung nur zuhören oder will sie gemeinsame Lösungen finden? Beim in dieser Woche vom Premier angekündigten „Sozialdësch“ steht viel auf dem Spiel.

Auch Friedens Parteikollege und Ex-Premier Jean-Claude Juncker sieht die verhärteten Fronten mit Sorge – und kritisiert die geringe Kompromissbereitschaft der aktuellen Regierung. „Wenn man die Gewerkschaften braucht, muss man in einem Gesprächsklima mit ihnen sein – über die ganze Zeit –, das es erlaubt, Lösungen zu finden“, sagte Juncker kürzlich im RTL-Interview. Er forderte mehr Respekt gegenüber den Gewerkschaften. Streit müsse sein, so der ehemalige Regierungschef, aber ohne das „Fundament für das Bilden eines Kompromisses“ zu zerstören.

Keine Kultur des Kompromisses

Der politische Kompromiss hat es dieser Tage also schwer – selbst in Luxemburg. Warum? Weil er in vielerlei Hinsicht gegen den Zeitgeist steht. Und das nicht nur in der Politik. Analog zur Parteienlandschaft haben sich auch die Öffentlichkeiten in Europa in den vergangenen Jahren polarisiert. Verschiedene Social-Media-Plattformen haben ihren Teil zur Radikalisierung des Diskurses beigetragen. Die Aufmerksamkeitsökonomie belohnt steile Thesen, nicht abwägende Argumente. Unsere gesamte Kommunikation scheint kompromissloser geworden zu sein. Man sieht das auch bei den großen politischen Fragen der Gegenwart, bei der sich immer häufiger diskussionsunwillige Lager gegenüberstehen, egal ob Klima oder Palästina.

In vielen europäischen Ländern hat sich die Parteienlandschaft fragmentiert und segmentiert, d.h. Volksparteien schrumpfen, neue Parteien entstehen, die einzelnen politischen Kräfte sind immer weniger kompatibel untereinander. Das erschwert den Kompromiss. Zu welchen Problemen das führen kann, sieht man aktuell beim Nachbarn Frankreich. Erschwerend kommt hinzu: Dort war der politische Kompromiss nie wirklich Teil der parlamentarischen DNA. Man wählt nach Mehrheitsprinzip und regiert mit absoluter Mehrheit. Keine Koalitionen nötig. Unter Präsident Macron jedoch geht das nicht mehr auf. Frankreich hat aktuell ein nach Mehrheitswahl gewähltes Parlament, das sich ähnlich zusammensetzt wie ein nach Verhältniswahl gewähltes Haus, also ohne absolute Mehrheiten.

„Damit können sie nicht umgehen“, sagte Daniel Cohn-Bendit kürzlich in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Während die Franzosen an ihrer politischen Kultur scheiterten, so der deutsch-französische Grünen-Politiker, sei die Ampel in Deutschland am Kompromiss gescheitert, genauer: an der „intellektuellen Unfähigkeit der handelnden Personen“. In die nahe Zukunft blickt Cohn-Bendit optimistisch. In Deutschland werde sich die Kompromissfähigkeit nach der Wahl wieder finden. Der Grüne glaubt sogar an einen neuen historischen Kompromiss zwischen seiner Partei und der CDU.

Man muss das Ganze nicht so optimistisch sehen wie Cohn-Bendit. Deutschland und Frankreich offenbaren auf unterschiedliche Weise ein- und dieselbe Krise der politischen Kultur. Regierungsbildung wird immer schwerer, egal ob ein Parlament sich nach Verhältnis- oder Mehrheitswahl zusammensetzt. Der gemeinsame Faktor scheint vielmehr der mangelhafte politische Dialog zu sein. Jean-Claude Juncker führt die Zersplitterung der Parteienlandschaft in Frankreich unter anderem darauf zurück, dass die Gewerkschaften vom Präsidenten in den großen Reformen nicht genug respektiert wurden. Und in Deutschland hat Bundeskanzlerin Merkel 16 Jahre lang die politische Kommunikation entpolitisiert: „Sie kennen mich“, „Ich kümmere mich“. Einfach wählen und dann keine Sorgen mehr haben.

Bürgerräte gegen Demokratie-Defizit

Ist die Rettung aus dem politischen Patt der Kompromisslosigkeit also einfach mehr reden? Der deutsche Soziologe Steffen Mau hat im vergangenen Jahr ein Buch mit dem Titel „Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt“ veröffentlicht. Darin plädiert er für ein bestimmtes Gegenmittel zur Krise der erodierenden parlamentarischen Parteiendemokratie: mehr Bürgerbeteiligung durch Bürgerräte. Denn, so Mau, die Fronten seien zwischen den einzelnen Individuen bei weitem nicht so verhärtet, wie uns die Parteien und ihr Verhalten glauben lassen. Das Paradebeispiel, um Maus These zu stützen, ist Irland. In diesem sehr religiös geprägten Land hat ein Bürgerrat für die gleichgeschlechtliche Ehe und die Aufhebung des Abtreibungsverbots gestimmt. Heikle Themen, zu denen die Parteien allein wohl keine politische Lösung gefunden hätten.

Die Rettung der politischen Kultur könnte also im Kleinen beginnen. Ob sich auf individueller Ebene ausgehandelte Kompromisse auf gesellschaftliche Ebene hochskalieren lassen, bleibt abzuwarten. Das Ergebnis wären weniger harte Fronten, weniger Dogmen, weniger Ideologie. Der Grad jedoch ist schmal. Wo bleiben Demokraten kompromissbereit? Und wo ziehen sie rote Linien? Man denke an Karl Poppers Toleranz-Paradoxon: „Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz“. Auf der anderen Seite: Welche Auswirkungen hat es auf die politische Kompromisskultur, wenn jede Wahl zur Schicksalswahl, zum Entweder-oder, zum Wir-oder-die ausgerufen wird?

Am Schluss noch einmal vom anderen Ende her gedacht: Was wäre denn die Alternative zum Kompromiss? Das Recht des Stärkeren, law of the jungle, der größte Knüppel. Politische Kompromissbildung schützt unsere Gesellschaft vor Gewalt. Es ist die alte Losung von Rosa Luxemburg, in leichter Variation: Kompromissbereitschaft oder Barbarei.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können