Tageblatt: Herr Streicher, Herr Faber, Luxemburg hat elf Lokalradios. Glauben Sie, die Einwohner Luxemburgs sind sich dessen bewusst?

Tom Streicher: Nein, das denke ich nicht. Das ist auch eine Aufgabe, die der DLLR übernehmen sollte, um ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.

Was zeichnet eigentlich ein Lokalradio aus? Wann wird ein Sender als Lokalradio bezeichnet?

Tom Streicher: Dafür muss man ein wenig zurückblicken. Die Lokalradios in Luxemburg haben ihre Ursprünge in den Piratensendern vor 1992. Damals war der Radiomarkt noch nicht reguliert und viele Menschen wollten ein alternatives Programm anbieten zu denen der Monopolradios. Sie brachten alternative Musik, eigene Inhalte und eine persönlichere Ansprache. Als 1992 das Mediengesetz in Kraft trat, konnten diese Sender erstmals legal senden, Lizenzen beantragen und sich fest etablieren. Lokalradios gestalten Programme, die die Region repräsentieren, Werbung für Vereine machen und lokale Kulturveranstaltungen unterstützen. Ein Lokalradio ist keine Konkurrenz zu kommerziellen Sendern, sondern ergänzt das regionale Leben und fördert das Gemeinschaftsgefühl.

Wie geht es den Luxemburger Lokalradios? Stehen sie durch Streaming-Dienste wie Spotify unter Druck?

Tom Streicher: Es lässt sich nicht genau sagen, wie viele Leute zuhören. Wir können höchstens sagen, wie viele Menschen wir in einem bestimmten Gebiet erreichen. Beim Lokalradio geht es darum, dass Leute aus der Gegend einschalten, das muss sich auch im Programm widerspiegeln. Wir hatten zum Beispiel eine Art Online-Kinderfasching während des Lockdowns organisiert. Wir haben über unsere Webcam und mit dem Handy gestreamt, die Kinder aufgerufen, sich zu verkleiden, mitzutanzen, und wir haben Musik gespielt. Das ist es, was Lokalradios ausmacht. Es ist nicht einfach ein Programm, das herunterläuft.

Gérard Faber: Genau, als Lokalradio muss man einfach etwas Spezielles bieten, das andere nicht haben. Am Montag hatten wir hier eine Band, die live gespielt hat – das ist etwas, das nicht viele Radiosender im Land machen. Von morgens bis abends Toto, Genesis und AC DC zu spielen – das kann man heute auch über eine Spotify-Playlist hören. Es muss einen lokalen Bezug geben.

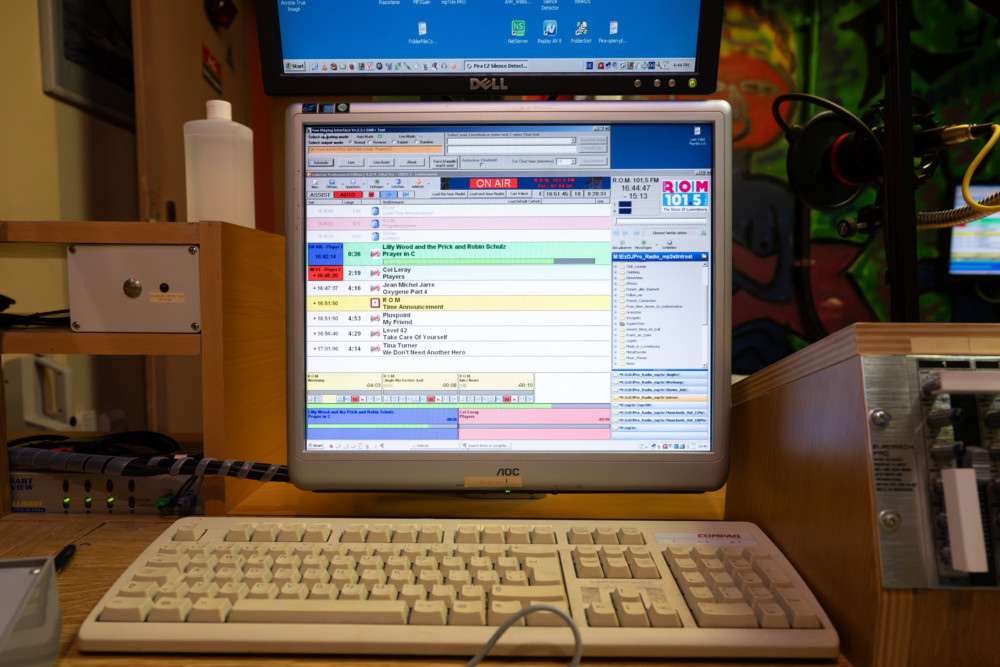

Woher bekommen Lokalradios eigentlich ihr technisches Material?

Tom Streicher: Wir haben viel Equipment, das unser Techniker beschafft. Er nimmt das komplett auseinander und repariert es. Vieles wird aber auch neu gekauft. Zum Beispiel die Mikrofone, die qualitativ vergleichbar sind mit denen anderer Radiosender. Vieles wird auch selbst gebaut, wie der kleine Bildschirm, der den Gästen anzeigt, wo sie gerade dran sind und wie lange es dauert. Der Techniker plant alles, kauft das nötige Material ein und setzt es dann zusammen. Aber das Equipment ist teuer.

Tageblatt: Haben denn viele Lokalradios den Luxus, einen Techniker zu haben, der so etwas bauen kann?

Tom Streicher: Ein Radiosender ohne jemanden, der sich um die Technik oder die Wartung kümmert, wäre schlecht dran. Es gibt sicherlich immer technikbegeisterte Leute, aber es werden weniger.

Gérard Faber: Das ist auch ein Problem, weil es tatsächlich nicht bei allen Sendern so ist.

Wie viele Menschen machen Lokalradio in Luxemburg?

Tom Streicher: Hinter dem Ganzen steckt viel ehrenamtliches Engagement. Im ganzen Land gibt es etwa 500 bis 600 Menschen, die in der Lokalradio-Szene aktiv sind. Das sind nicht nur diejenigen, die die Sendungen gestalten, sondern auch Partner und Freunde, die bei Events unterstützen. Das Ehrenamt wird immer großgeschrieben – die Regierung möchte das fördern und erhalten. Aber das ist schwierig, wenn es an Mitteln fehlt und die Unterstützung von außen nicht ausreichend ist. Es wäre schade, wenn das alles verloren ginge.

Wie sieht die finanzielle Situation der Lokalradios aus?

Tom Streicher: Wir brauchen Unterstützung – sowohl personell als auch finanziell. In den kommenden Wochen oder Monaten wird sich wahrscheinlich klären, wie diese Unterstützung aussehen könnte. Es gibt Menschen, die enorme Summen aus ihrem privaten Vermögen in die Radiosender investieren, und da stellt sich die Frage: Ist das wirklich der Sinn der Sache? Dass ein oder zwei Personen sich so stark engagieren müssen, um das Ganze am Leben zu erhalten? Ich finde, das Radio-Machen gehört genauso zur Erhaltung der luxemburgischen Kultur wie viele andere Dinge, und das sollte in Zukunft weiterhin unterstützt werden.

DAB+ und UKW: Die Vor- und Nachteile

Sendetechnik: Auf UKW (FM) benötigt jedes Programm einen separaten Sender auf einer bestimmten Frequenz. DAB+ hat seine Stärke in der breiteren Programmpalette, die innerhalb eines Landes/einer Region auf einem einzigen Kanal (Multiplex) angeboten werden kann. So entfällt der auf UKW bei längeren Autofahrten übliche Frequenzwechsel, um „sein“ Programm weiterhin zu hören.

Sound: Der Klang eines Radioprogramms in DAB+ ist nicht automatisch besser als auf UKW. Manche Programme klingen brillant, andere werden so stark komprimiert, dass der Klang schlechter ist als analog.

Reichweite: Bei ausreichendem Signal empfängt man DAB-Programme in gleich bleibender Stereo-Qualität. Wird das Signal aber zu schwach, verstummt das Digitalprogramm völlig. Nicht so auf UKW, wo das Programm dann nur rauscht oder knistert: Das analoge Radio erweist sich empfangstechnisch als krisenfester. GR

Radios werden in Zukunft von UKW auf den digitalen Sendestandard DAB+ wechseln. Was bedeutet das für die kleinen Sender?

Gérard Faber: Alle betroffenen Lokalradiosender machen sich viele Gedanken, was die Zukunft angeht. Der Sprung auf DAB+ bedeutet für die Sender, dass sie das Audiosignal aus dem Studio zum Betreiber des Multiplex bereitstellen – diese Kosten sind überschaubar. Allerdings liegen die Kosten zum Betreiben des Multiplexes geschätzt um die 150.000 Euro und diese Summe können die einzelnen Lokalradios sicherlich nicht aufbringen.

Tom Streicher: Aus diesem Grund haben wir 2022 den DLLR gegründet. Der Verband vertritt die Interessen aller Lokalradios und ist Ansprechpartner für staatliche Institutionen. Wir arbeiten eng mit dem Medienministerium und anderen Stellen zusammen, um eine Lösung für die Finanzierung und die Infrastruktur zu finden.

Wo steht dieses Dossier aktuell? Wie wahrscheinlich ist es, dass der Staat die Kosten übernimmt?

Tom Streicher: Wir sind in Verhandlungen. Die Gespräche waren und sind sehr positiv. Bei den großen Radiosendern ist der Übergang zu DAB+ schon in Arbeit. Die Ausschreibungen laufen und ab nächstem Jahr werden sich die großen, kommerziellen Sender auf DAB+ aufschalten. Für die Lokalradios ist vorgesehen, dass Anfang 2025 ebenfalls Ausschreibungen erfolgen sollen. Dabei stellt sich die Frage, wie das Finanzierungsmodell aussehen wird. Wird es Subventionen geben, monatliche Zahlungen für die Radios, oder vielleicht einen Fonds, aus dem unter bestimmten Bedingungen finanzielle Unterstützung möglich ist? Wir als Lokalradios können DAB+ nicht selbst betreiben. Das kann der Dachverband nicht stemmen – wir haben weder die finanziellen Mittel noch die Manpower.

Wann kann man mit einer Entscheidung rechnen?

Tom Streicher: Ich denke, dass wir im zweiten Quartal 2025 konkretere Antworten haben werden.

Was macht Ihnen persönlich am meisten Spaß am Radio?

Tom Streicher: Radio machen hat etwas von allem: Es ist ein bisschen Technikaffinität, eine soziale Komponente – die ich bei Musik sehr wichtig finde – und es fördert Begegnungen. Man trifft sich, organisiert Aktivitäten und Events. Das Soziale spielt eine große Rolle. Luxemburg bietet so viel, was oft unentdeckt bleibt, und hier ist es unsere Aufgabe, das Lokale sichtbarer zu machen.

Luxemburger Lokalradios

Interessiert an den Luxemburger Lokalradios? Das Tageblatt wird, über die nächsten Tage verteilt, einzelne der Sender vorstellen.

Gérard Faber: Für mich ist Radio ein Live-Medium. Es ist das Medium, bei dem du in ein Mikro sprichst, und eine Hundertstelsekunde später ist es draußen – manchmal gut, manchmal weniger gut. Aber das ist der Effekt von Live. Ich schätze diese Spontanität sehr. Du musst deinen Einsatz richtig machen. Wenn nicht, entstehen Lücken im Ablauf, und das ist nicht schön.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können