„Hors d’haleine“

„Hors d’haleine“ von Regisseur Eric Lamhène und Co-Autorin sowie Kamerafrau Rae Lyn Lee ist ein aufrüttelndes Drama über Schmerz, Hoffnung und Neubeginn: Der Film erzählt die Geschichte von Emma, die von ihrem narzisstischen Ehemann Marc losbricht und Zuflucht in einem Frauenhaus sucht. Unerwartet schwanger und tief verletzt, beginnt sie, sich durch ihre neu gefundenen Freundschaften im Heim mit ihrer Vergangenheit und Zukunft auseinanderzusetzen. Trotz unterschiedlicher Hintergründe und Schicksale entsteht unter den Frauen eine fragile, aber kraftvolle Schwesterlichkeit. Gemeinsam finden sie den Mut, ihre Würde zurückzufordern und Freiheit und Selbstwert neu zu definieren.

Die Handlung zieht die Zuschauer*innen von der ersten Minute an in einen Strudel aus Emotionen, getragen von der intensiven Dynamik zwischen den Charakteren. Die Darsteller*innen lassen ihre Figuren auf der Leinwand so lebendig wirken, dass ihre Chemie förmlich greifbar wird und das Publikum mitleidet und hofft.

Besonders Carla Juri überzeugt als Emma mit einer feinfühligen Darbietung sowie einer unglaublich nuancierten und ausdrucksstarken Mimik und Gestik. Jede kleine Regung ihres Gesichts, jede subtile Bewegung ihrer Hände transportiert die innere Zerrissenheit und das emotionale Auf und Ab ihrer Figur.

Diese Nähe zu den Charakteren wird durch die intime Kameraführung noch intensiviert. Die Aufnahmen sind so persönlich, dass die Zuschauer*innen Emmas Atmung förmlich spüren können – eine Technik, die eine intime Bindung zu den Charakteren herstellt.

Einfühlsam und kraftvoll zugleich

Die visuelle Ästhetik des Films verstärkt diese Wirkung: Die Szenen im Frauenhaus sind bewusst warm und sonnendurchflutet, um eine Atmosphäre der Geborgenheit und des Schutzes zu schaffen. „Das Haus selbst sollte ein lebendiger Charakter sein, fast wie eine Mutterfigur, die die Frauen umarmt und ihnen Trost spendet“, erklärt Rae Lyn Lee dem Tageblatt gegenüber. Bemerkenswert ist auch, dass der Film fast vollständig ohne Musik auskommt. „Musik hätte dem Film eine Künstlichkeit gegeben, die wir vermeiden wollten. Wir wollten, dass das Publikum direkt mitempfindet, ohne dass Musik die Emotionen lenkt. Erst im Abspann kommt ein Stück von Hania Rani, das die Gefühle zusammenfasst und den Film emotional abschließt“, sagt Eric Lamhène. „Wir hoffen, dass dieser Film das Publikum bewegt und inspiriert. Dass er Menschen dazu bringt, ihre Vorurteile zu hinterfragen und mehr Verständnis für die stillen Kämpfe zu entwickeln, die so viele Frauen durchstehen.“

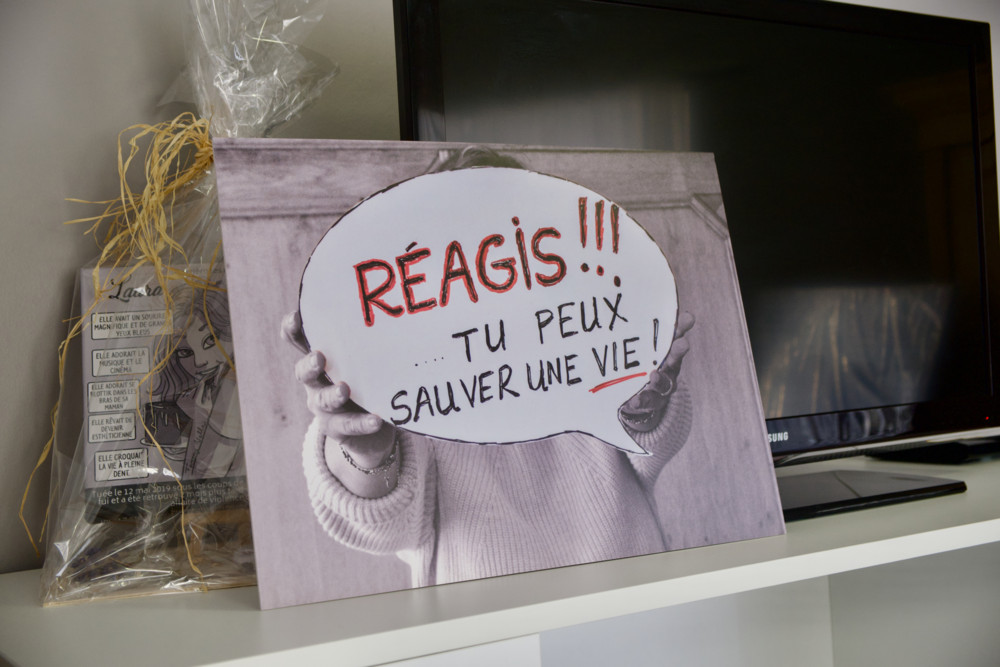

„Hors d’haleine“ ist ein Film, der uns die bittere Realität häuslicher Gewalt vor Augen führt und dazu aufruft, hinzuschauen und zu handeln. Ohne Beschönigung zeigt er die vielen Gesichter der Gewalt, die in allen Gesellschaftsschichten existiert, und die Komplexität des Problems. „Der Film beantwortet viele Fragen und wirft zugleich neue auf“, reflektiert Rae Lyn Lee. „Das ist es, was wir brauchen, um einen Diskurs zu initiieren.“

Gleichzeitig vermittelt der Film Hoffnung: die Hoffnung, dass Veränderung möglich ist, wenn man nur anfängt, den Opfern zuzuhören und ihnen zu glauben.

Der Weg zum Film

Eric Lamhène begann dieses Projekt mit einer klaren Mission: Er wollte die Realität des Lebens in Frauenhäusern zeigen – nicht nur das Leid, sondern auch die Stärke, den Mut und den Zusammenhalt der Frauen. Denn als er zum ersten Mal ein Frauenhaus in Luxemburg besuchte, stellte er fest, dass die üblichen Vorstellungen von bedrückender Stille und Verzweiflung nicht das gesamte Bild widerspiegeln.

„Es war ein Haus voller Leben und Lachen, ja, voller Freude sogar“, beschreibt Eric Lamhène. „Ein Haus, in dem Frauen und Kinder trotz der tragischen Umstände ihr Leben mit ungebrochener Stärke lebten.“ Gemeinsam mit Rae Lyn Lee nahm Lamhène das Projekt in Angriff, um eine realistische und gleichzeitig inspirierende Erzählung zu schaffen. Dafür führten sie ausführliche Gespräche mit Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen, Anwält*innen und Organisationen, die sich dem Thema häuslicher Gewalt widmen. Aber am wichtigsten war die Zeit, die sie mit den Frauen verbrachten, die in diesen Unterkünften lebten oder sie bereits verlassen hatten. Dieser immersive Ansatz ermöglichte es ihnen, das Drehbuch so zu gestalten, dass es die Realität und die Gefühle der Frauen authentisch wiedergibt.

Authentizität in jedem Detail

„Die Geschichten im Film sind real. Wir haben oft zwei oder mehr Schicksale in einer einzigen Figur verflochten, um die Erfahrungen vieler Frauen in einem einzigen Charakter zu verdichten“, erklärt Rae Lyn Lee. Vor allem die Aspekte der psychologischen Gewalt, die Hauptfigur Emma erlebt, spiegeln die stille, schleichende Art wider, mit der Missbrauch oft beginnt. „Es ist schwer zu artikulieren, was psychologische Gewalt wirklich bedeutet. Die Frauen erleben jahrelange Demütigungen, bis sie schließlich glauben, sie seien das Problem“, ergänzt Eric Lamhène. „Wir wollten einen Film machen, der die Emotionen und Erfahrungen der Opfer wirklich einfängt“, erklärt Rae Lyn Lee. „Es ging uns darum, einen Raum für die Opfer zu schaffen, ihre Geschichten zu erzählen und die Menschen da draußen daran teilhaben zu lassen.“

Die Arbeit mit Betroffenen

Ein wesentlicher Aspekt von „Hors d’haleine“ ist das Casting: Neben professionellen Schauspieler*innen wie Carla Juri, Sascha Ley und Luc Schiltz wurden auch Laien hinzugezogen, um den Figuren eine noch größere Authentizität zu verleihen. Besonders Esperanza Martín González-Quevedo, die selbst in einem Frauenhaus lebte, brachte eine unglaubliche emotionale Tiefe in ihre Rolle ein.

„Esperanza hat ihre eigenen Erfahrungen eingebracht, und das machte ihre Darstellung so kraftvoll“, beschreibt Eric Lamhène. Durch eine enge Zusammenarbeit, bei der die Schauspieler ihre eigenen Worte und Ausdrucksweisen finden konnten, gelang es dem Team, einen realistischen und zutiefst bewegenden Film zu schaffen. „Oft ließen wir die Schauspieler*innen improvisieren und ihre eigenen Worte finden – das verleiht den Szenen ihre besondere Authentizität“, fügt er hinzu.

Dieser Film hat mein Leben verändert

Für Esperanza Martín González-Quevedo war die Schauspielerei lange nur ein Hobby. In einer Theatergruppe fand sie eine kleine Flucht aus dem Alltag. „Ich dachte, ich könnte vielleicht als Statistin auftreten“, erzählt sie. Doch dann kam die überraschende Einladung zum Casting für eine größere Rolle – die Erfüllung eines Traums, den sie seit ihrer Kindheit hegte. „Seit ich klein war, wollte ich immer in einem Film mitspielen. Als Eric am Set dann zum ersten Mal ‚Action!‘ rief, fühlte ich dieses Kribbeln. Da wusste ich: Das ist das, was ich immer wollte.“

Doch die Rolle bedeutete für sie mehr als nur eine Erfüllung ihres Traums – es wurde zu einem tiefen, therapeutischen Prozess. „Es war wie eine Therapie für mich“, erzählt Esperanza Martín González-Quevedo. „Es hat mir geholfen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und mich selbst zu stärken. In einer Szene stehe ich im kalten Wasser und schreie meinen Schmerz heraus. Diese Schreie waren echt – ich habe all die Gefühle und den Schmerz herausgelassen, den ich über die Jahre angestaut hatte. Es war ein Moment, der mich befreit hat.“

Sie beschreibt, wie der Film ihr die Möglichkeit gab, ihre tiefsten Gefühle auszudrücken und sich selbst zu ermächtigen. „Es hat mich stärker gemacht, und ich habe das Gefühl, dass ich endlich eine Stimme habe, um die Realität zu erzählen. Am Anfang war ich etwas zurückhaltend, weil es schmerzhaft ist, diese Erfahrungen zu erzählen.“ Doch die Idee, die Perspektive der Opfer in den Mittelpunkt zu rücken, überzeugte sie. Diese Entscheidung, Teil des Films zu werden, veränderte ihr Leben. „Es ist der einzige Film, den ich kenne, der den Opfern wirklich eine Stimme gibt. Es ist eine Geschichte, die wirklich zeigt, welche Emotionen und Situationen wir durchleben.“

Für mich war das Frauenhaus eine Familie

Esperanza Martín González-Quevedo blickt auf ihre Zeit in verschiedenen Frauenhäusern zurück. Besonders in der Maison Sichem fühlte sie sich sicher und unterstützt. „Das Personal dort war für mich wie Familie“, erzählt sie. „Sie wussten, was ich brauchte, oft bevor ich es selbst wusste.“ Auch heute hält sie engen Kontakt zu den Frauen, die sie dort kennengelernt hat. „Ich hatte dort Freundinnen, die meine Geschichte kannten und mich nicht verurteilten“, sagt sie, „das war etwas, was mir draußen oft gefehlt hat.“ Sie sieht in ihrer Rolle eine Verantwortung, die Botschaften des Films weiterzutragen. „Es ist unsere Stimme, die endlich gehört wird“, sagt sie. „Nicht nur meine, sondern die aller Frauen, die nicht selbst sprechen können. Ich hoffe, dass dieser Film den Menschen zeigt, was wirklich passiert, und sie dazu inspiriert, etwas zu verändern.“

Das Frauenhaus „Maison Sichem“ und die Unterstützung von Isabelle Marchal

Isabelle Marchal, Direktorin des Frauenhauses „Maison Sichem“, beschreibt mit sichtlicher Rührung den Moment, wenn eine Frau zum ersten Mal in das Frauenhaus eintritt. „Wir empfangen sie, bringen sie ins Zimmer und schließen die Tür. Es ist dieser Moment, in dem sie oft die Einsamkeit und die Schwere ihrer Lage realisieren.“ Dieser erste Schritt ist der Beginn eines oft schmerzhaften Prozesses, aber auch ein Schritt in die Hoffnung.

Marchal war von Anfang an eine wichtige Beraterin für den Film. Sie unterstützte Eric Lamhène und Rae Lyn Lee nicht nur mit ihrer Expertise, sondern ermöglichte ihnen auch Einblicke in den Alltag in einem Frauenhaus, das somit als Vorbild für die Zufluchtsstätte im Film diente. Marchal beschreibt den Alltag der Frauen als eine Mischung aus Unterstützung und Herausforderung. Auch sie betont die Bedeutung der psychischen Gewalt, die oft unterschätzt wird. „Alle Frauen, die zu uns kommen, haben psychische Gewalt erlebt“, sagt Marchal. „Es ist diese konstante Manipulation, die sie zerstört.“

„Die Gesellschaft muss verstehen, dass wir alle eine Rolle dabei spielen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen“, sagt Isabelle Marchal. „Ich hoffe, dass der Film von vielen Menschen gesehen wird – nicht nur von Fachleuten, sondern auch von einem breiten Publikum, damit die Realität häuslicher Gewalt besser verstanden wird.“

Häusliche Gewalt und das Rechtssystem

Oft kommen die Frauen mit wenig Selbstvertrauen und müssen erst wieder lernen, ihre Fähigkeiten zu erkennen und zu nutzen. „Es ist unser Job, ihnen zu zeigen, dass sie fähig sind“, erklärt sie. „Wir arbeiten daran, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und sie zu ermutigen, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen.“

Isabelle Marchal hebt die Probleme im Rechtssystem hervor: „Oft wird den Opfern nicht geglaubt, weil es an Beweisen fehlt. Die Richter gewähren den gewalttätigen Partnern zu schnell Besuchsrechte“, warnt sie. Diese rechtlichen Entscheidungen setzen Frauen und Kinder weiterhin Risiken aus. „Wir brauchen ein besseres Verständnis dafür, wie tief die Angst und die Manipulation die Frauen beeinflussen“, betont sie. „Manchmal braucht es sieben Anläufe, bis eine Frau endgültig den Mut findet, zu gehen.“

Weitere Infos

Neben den Kinovorführungen sind zahlreiche begleitende Veranstaltungen geplant, bei denen Expert*innen über häusliche Gewalt und psychologische Gewalt aufklären. „Es ist uns wichtig, dass der Film einen Beitrag zur Aufklärung und zum Verständnis leistet. Wir wollen das Tabu brechen und dazu beitragen, dass Frauen, die Gewalt erleben, sich nicht länger allein fühlen“, erklärt Rae Lyn Lee. Mehr Infos: www.horsdhaleine-film.com.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können