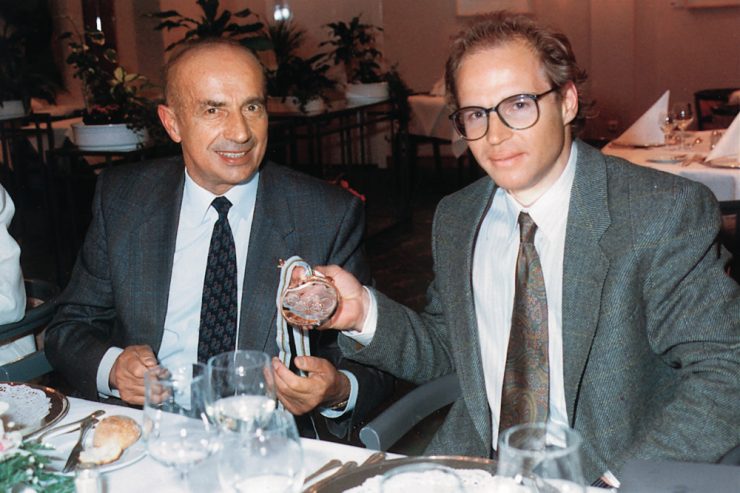

An jenem Dienstag im Februar 1992 startete Marc Girardelli als Vierzehnter in den ersten Riesenslalomlauf in Les Menuires. Der olympische Titelverteidiger Alberto Tomba hatte mit einem nahezu perfekten ersten Lauf in 1:04:57 Minuten vorgelegt, doch der Luxemburger war lediglich 13 Hundertstelsekunden langsamer. Auch Kjetil Andre Aamodt (+0,24 Sek), der zwei Tage vorher bereits Gold gewann, war genau wie der Schweizer Paul Accola (+0,31 Sek) noch im Rennen. Als Vorletzter legte Girardelli nervenstark vor: über eine halbe Sekunde auf Aamodt. An der ersten Zwischenzeit lag Tomba 35/100, an der zweiten 19/100 zurück und am Ende 32/100 vorne. Das zweite Silber für Luxemburg.

Bis heute wurden vom IOC bei 53 Olympischen Spielen mehr als 20.000 Medaillen an Sportler aus insgesamt 156 verschiedenen Teams vergeben. Fast 3.000 davon an die USA, knapp 1.200 davon golden. Deutschland hat ungefähr halb so viele und dahinter folgt die Sowjetunion. Bei den Winterspielen führt aktuell Deutschland knapp vor Norwegen und den USA. Wobei das IOC offiziell nur Medaillenspiegel der jeweiligen Spiele führt. Aber kann man einen Olympiasieg vor 100 Jahren mit einer heutigen Leistung vergleichen? Und selbst wenn munter die eigene Position im Medaillenspiegel gefeiert wird, bleibt die Frage, ob alle Medaillen gleich viel wert sind.

Sicher werden bei der Siegerehrung die gleichen Medaillen verteilt und in der Regel zahlt das jeweilige NOK auch dieselbe Belohnung an seine Sportler. Ebenso wird niemand durch Zufall Olympiasieger. Aber der Wert einer Medaille ist doch unterschiedlich. So werden im sportverrückten Norwegen die erfolgreichsten Biathleten und Langläufer zu wahren Volkshelden. In Österreich geht nichts über einen Olympiasieg im alpinen Skisport, in dem die Österreicher Matthias Mayer und Johannes Strolz sowie die Schweizerinnen Lara Gut und Michelle Gisin neben einem Olympiasieg ein zusätzliches Edelmetall holten. Marie-Philip Poulin brauchte hingegen die Hilfe von 22 Teamkolleginnen für eine einzige kanadische Goldmedaille im spannenden gestrigen Eishockeyfinale gegen die USA.

„Projekt 119“

Vor allem im Vergleich zwischen Mannschafts- und Einzelwettbewerben wird es offensichtlich: In einem olympischen Medaillenspiegel ist die legendärste Mannschaft aller Zeiten, das Dream-Team von Barcelona 1992, dem besten Schwimmer aller Zeiten, Michael Phelps, gnadenlos unterlegen. Darin wäre der „olympische Wert“ von Phelps’ Medaillensammlung fast 300-mal so hoch wie jener der geteilten von Magic Johnson. Wäre Phelps eine Nation, läge er mit seinen 23 Goldmedaillen auf Platz 39.

An der chinesischen Sportförderung sieht man dieses Wettrennen der Nationen deutlich: Nach den Sommerspielen 2000 in Sydney startete man das „Projekt 119“. Ziel waren 119 Goldmedaillen in Sportarten, in denen man traditionell nicht so stark war. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war aber günstig, weil man gleich mehrere Medaillen holen konnte und die Leistungsdichte weniger hoch ist. Ungefähr zeitgleich mit dem Zuschlag für die Winterspiele hat China 2015 jedoch einen Paradigmenwechsel vollzogen.

Mit gewachsenem Selbstbewusstsein stürzt man sich auch auf schwierigere Aufgaben und sogar den Fußball. Um in Peking in möglichst allen Disziplinen konkurrenzfähig zu sein, verpflichtete man das Ehepaar Ole Einar Bjørndalen und Darja Domratschewa als Biathlontrainer und den deutschen Rekord-Olympiasieger André Lange für die Bobfahrer und investierte viel in Sportarten, in denen man relativ kurzfristig zum Erfolg kommen kann. Paradebeispiel ist das international nur von wenigen Hundert Frauen und Männern betriebene Skeleton, wo Yan Wenggang nach geschätzten 2.000 Trainingsläufen auf der Drachenbahn Bronze holte.

Der Druck einer Nation

Diese mit unglaublichem Aufwand perfekt orchestrierten Winterspiele zeigen jedoch auch, dass selbst aufwändige planwirtschaftliche Methoden nicht automatisch zum kurzfristigen Erfolg führen. Am Ende musste man für ein halbwegs konkurrenzfähiges Eishockeyteam zahlreiche Spieler einbürgern. Die chinesischen Stars der Spiele, Freeski-Artistin Eileen Gu und die Eiskunstläuferin Zhu Yi, sind in den USA aufgewachsen. Und entgegen vollmundiger Ankündigungen vor vier Jahren in Südkorea sortierte sich der Gastgeber bei den prestigeträchtigen nordischen und alpinen Kernsportarten weiter unter den Exoten ein. Sollten sich wie angestrebt aber 300 Millionen Chinesen für den Wintersport begeistern, dürfte mittelfristig die erstaunliche Spitzenposition des nicht einmal fünfeinhalb Millionen starken Norwegen fallen.

Was aber sagt das über die Länder? Und ihre Sportler? Kurz vor seinen Medaillengewinnen 1992 hatte Marc Girardelli im Spiegel-Interview auch hierzu seine eigene Meinung: „Ich bin sehr froh darüber, dass ich mich als Wahl-Luxemburger nicht von den Erwartungen einer ganzen Nation beeinflussen lassen muss. Im Sport spielt Nationalstolz ohnehin eine viel zu große Rolle. Ich werde häufig gefragt: Wem widmest du diesen Sieg? Ich kann immer nur antworten: Mir, wem sonst?“

De Maart

De Maart

Im Nachhinein wie immer,

ausser Spesen nix gewesen.

Ein Amüsement für 16% der Bevölkerung die sich langweilt.

Den Rest interessiert das nicht die Bohne, wie viele Umfragen ermittelt haben.

Keinen.

Reiche Leute am Fernseher sehen, die Bobfahren als Hobby betreiben ist so etwas von witzlos.