Jubiläen sind zum Feiern da. Oder auch nicht. Eine Erinnerung aber sind markante Tage allemal wert, insbesondere wenn es sich, wie in vorliegendem Fall, um eine so historische Begebenheit handelt wie den Anfang vom Ende des Amateurismus im Sport.

Wir schreiben Montag, den 31. Januar 1972 (heute vor 50 Jahren). In Sapporo, der Hauptstadt der nördlichsten japanischen Präfektur Hokkaidō, sollen in drei Tagen die ersten Olympischen Winterspiele auf dem asiatischen Kontinent beginnen. Da platzt mitten ins Training des Favoriten auf den Abfahrtslauf, Karl Schranz, eine seit geraumer Zeit tickende Bombe.

Aroma Kaffee

Auf Empfehlung der Zulassungskommission des IOC schließt die Vollversammlung unter der Präsidentschaft des Amerikaners Avery Brundage den Österreicher mit 28:14-Stimmen von den Spielen aus. Er habe gegen die Regel 26 des Amateurstatus verstoßen, heißt es von offizieller Seite.

Schranz ist Brundage, der nur „reine Amateure“ bei den Spielen haben will, schon lange ein Dorn im Auge. Wie viele andere Skirennläufer auch, bezieht er mehr oder weniger verkappte Gagen (u.a. von Sportartikelherstellern), doch gegen die gutbezahlten Staatsamateure aus dem Osten, die das IOC schweigend duldet, sind die Athleten aus dem Westen die reinsten Waisenknaben. „Überführt“ wird Schranz durch ein Foto, das ihn als Fußballer eines Prominenten-Teams in einem roten Trikot mit der weißen Aufschrift „Aroma Kaffee“ zeigt. Das Bild ist im August 1971 bei einem Jux-Match gegen den TSV Raiffeisen Neumarkt geschossen worden.

Schranz erfährt auf recht kuriose Weise von seinem Ausschluss. Mein deutscher Kollege Hartmut Scherzer, mit dem ich bei vielen Olympischen Spielen und Tours de France durch dick und dünn ging, war in Sapporo vor Ort und beschreibt die Szene in seinem Buch „Welt Sport“* wie folgt:

„Des kann net woa sein“

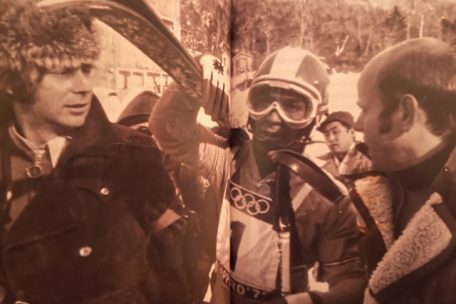

„Auf dem Terminkalender steht offizielles Abfahrtstraining der Herren am Mount Ewina. Im Sapporo-Park-Hotel haben sich zeitgleich weise und greise Männer zum Kongress des Internationalen Olympischen Komitees versammelt. Am Ziel der Rennstrecke hat auch die UPI eine Kabine in der doppelstöckigen Baracke für Presse, Funk und Fernsehen gemietet. Telefonisch halte ich ständigen Kontakt zu unserm Office im Pressezentrum von Sapporo. ’Tell your friend Karl, Brundage just now has kicked him out of the games’, schreit Mike Hughes hektisch ins Telefon. Ich renne wie von der Tarantel gestochen zum Abfahrtshang, wo Karl Schranz gerade abschwingt, die Bindungen öffnet und die Ski für die nächste Gondelfahrt schultert. Der österreichische Kollege Heinz Prüller von der Kronen Zeitung steht bei ihm. ’Karl, du kannst dir das Training sparen. Brundage hat dich gerade rausgeworfen‘, keuche ich. Ungläubig schaut mich Schranz durch seine Skibrille an. ’Na, des kann net woa sein.‘ Schranz fährt dennoch in der Gondel zur nächsten Trainingsabfahrt den Berg hinauf. Mit sich und den Kameraden zwischen Himmel und Erde allein, bemächtigt sich seiner bald die bittere Gewissheit, dass meine Hiobsbotschaft kein Ammenmärchen ist.“

Dubios

Für Brundage ist Karl Schranz der „An- und Verführer einer ganz verrufenen Sippe“. Schranz dagegen bezeichnet den Rauswurf auch ein halbes Jahrhundert danach als „ungerechtfertigt“ und „das Schlimmste, das man einem Sportler in dieser Zeit antun konnte“. „Ich war weder ein besserer noch ein schlechterer Amateur als die andern. Ich war der Favorit, man wollte mich loswerden.“

Schon vier Jahre zuvor, bei den Spielen von Grenoble, hatte man dem heute 83-Jährigen (geb. am 18. November 1938 in St. Anton am Arlberg) Gold im Slalom verwehrt. Weil ihn ein Pistenarbeiter im zweiten Lauf irritiert hatte, durfte er ein drittes Mal starten. Schranz fuhr eine bessere Zeit als sein großer Rivale Jean-Claude Killy, wurde im Nachhinein aber disqualifiziert. Anscheinend hatte er vor dem Zwischenfall mit dem Pistenarbeiter im dichten Nebel ein Tor ausgelassen. Die Jury beriet fünf Stunden lang und erklärte Killy zum Sieger. Bis heute bleibt diese Entscheidung dubios. Der Franzose wurde damit, wie vor ihm 1956 in Cortina d’Ampezzo der legendäre Österreicher Toni Sailer, zum totalen Triumphator der Spiele von Grenoble: Gold in der Abfahrt, im Riesenslalom und im Slalom.

„Heute kommt Schranz“

Doch zurück nach Sapporo 1972 und zu Karl Schranz. Seine Person ist auf dem Olympiagelände unerwünscht. Ein österreichischer Gesamtboykott der Spiele hängt in der Luft, doch will Schranz nicht Auslöser dieses Protestes sein. Die Wogen glätten sich. Österreich nimmt an den Spielen teil.** Schranz fliegt nach Wien zurück, wo er am Dienstag, 8. Februar 1972, eintrifft. Noch ehe die Maschine der Austrian Airlines in Schwechat aufsetzt, passiert etwas, das es in der Geschichte des Sports weder vorher noch nachher gegeben hat.

„Heute kommt Schranz“, kündigen die Tageszeitungen in großen Lettern auf ihren Titelseiten an. Dieser kurze Satz macht einer ganzen Nation Feuer unterm Hintern. Die Entrüstung über die IOC-Entscheidung ist riesig. Die in ihrem Stolz gekränkten Österreicher verlassen in Scharen die warme Stube und harren in der Kälte aus, um das von Olympia ausgeschlossene Idol zu sehen. Viele Kinder dürfen den Schulunterricht schwänzen, die Lehrer und Lehrerinnen schicken sie per Straßenbahn in die Innenstadt zum Empfang des Karl Schranz.

Die Rolle der Medien

Schon am Flughafen warten 10.000 Menschen auf ihren „Karli“. Die Politik und der Österreichische Rundfunk mischen tatkräftig mit und heizen die Stimmung an. ORF-Generalintendant Gerd Bacher ist eng mit Ski-Hersteller Franz Kneissl befreundet, dem durch den erhofften, aber unmöglich gemachten Olympiasieg Millionen durch die Lappen gehen.

Schranz ist das ideale Opfer für politisch-populistischen Missbrauch. Auf dem Rollgelände wird der Sportler von Unterrichts- und Sportminister Fred Sinowatz begrüßt, von den Fans auf den Schultern getragen und danach in einer Dienstlimousine mit offenem Schiebedach in die Innenstadt gefahren. Am Straßenrand jubeln Tausende Karl Schranz zu. Im knallroten Dufflecoat und mit schwenkendem Arm steht er im Wagen und blickt wie ein in Trance versetzter, frisch gekürter Kaiser in die Kameras. Dem Minister war er zuvor nie begegnet.

Im Zentrum von Wien biegt das Auto in Richtung Bundeskanzleramt ab. In Dauerschleife ertönt das Lied, das die jungen Wilden Georg Danzer und André Heller nach dem Ausschluss des Skihelden im Wiener Dialekt kreiert haben: „Der Karli soll leb’n, der Brundage steht daneb’n / wir pfeifen auf’s Olympiagoid / wir haum’s ned gern, waun uns wer roit, ja / der Karli soll leb’n, der Brundage steht daneb’n / hollodari, hollodaro, mia san mid die Brettl’n da / hollodari, hollodaro, mid die Brettl’n samma da.“

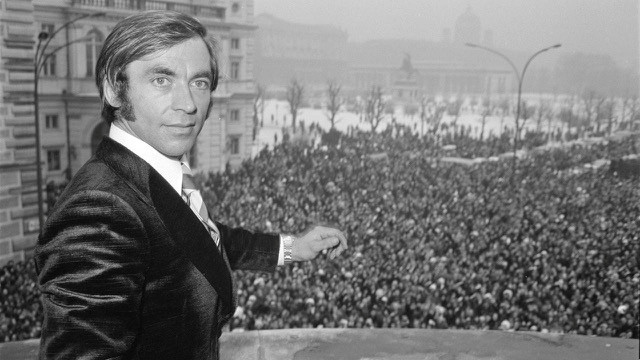

100.000 flippen aus

Ein Land spielt verrückt. Obwohl er nichts gewonnen hat, wird Karl Schranz von Regierungschef Bruno Kreisky wie ein Staatsmann empfangen. Der Sportler hat inzwischen den roten Mantel mit den Knebelknöpfen abgelegt, Kreisky bittet ihn zum Balkon. Schranz, der manchmal nicht zu realisieren scheint, was mit ihm geschieht, tritt im schwarzen Samtanzug ins Freie. Dann bittet er den Kanzler zweimal, ihm doch zu folgen. „Das ist für Sie“, antwortet Kreisky.

Auf dem Ballhausplatz johlt die Menge, es entsteht eine Art Massenhysterie. Es scheint, als wolle Österreich über ein Vierteljahrhundert nach Ausrufung der Zweiten Republik den endgültigen Beweis für seine wiedergefundene Identität abliefern. Laut Polizeiberichten jubeln an dem Tag 100.000 Schranz-Bewunderer ihrem Landsmann zu. „Es ist schön zu wissen, dass die Leute auch ohne Sieg hinter einem stehen“, sagt der „Karli“.

Legende und Volksheld

Über Nacht ist (auch dank Avery Brundage) aus dem Skifahrer Karl Schranz*** ein Volksheld geworden. Als Opfer des veralteten Amateur-Paragrafen gilt er gleichzeitig als Wegbereiter für die neuen Olympischen Spiele.

Im September 1972 übernimmt der Ire Lord Killanin die Geschicke des IOC. Die Amateur-Bestimmungen werden nach und nach gelockert. Es dauert jedoch bis ins Jahr 1990, ehe die Schranken definitiv fallen. Fortan wird Olympia für die Besten und Stärksten offen sein, egal von wo sie kommen und wie viel Geld sie verdienen.

*) Hartmut Scherzer: Welt Sport – 60 Jahre Erlebnisse einer Reporter-Legende, Societäts-Verlag 2020, 736 S.

**) Österreich holt 1972 nur 5 Medaillen: Trixi Schuba Gold im Eiskunstlauf, Annemarie Pröll Silber in der Abfahrt und im Riesentorlauf, Heini Messner Bronze in der Abfahrt, Wiltrud Drexel Bronze im Riesentorlauf.

***) Karl Schranz wurde dreimal Weltmeister und zweimal Weltcupgesamtsieger. Er gewann eine olympische Silbermedaille und wurde viermal als weltbester Skiläufer geehrt.

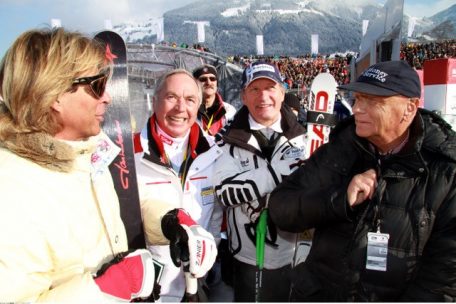

Schranz holte 2001 die alpine Ski-WM nach St. Anton, wo er mit seiner Frau Evelyn ein Hotel führt. Er ist u.a. mit Wladimir Putin befreundet, den er bei der erfolgreichen Bewerbung Sotschis für die Winterspiele 2014 unterstützte.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können